名前だけは前からしっていたのですが、江戸をかんじさせる地名に佃島があります。

おとずれた事がない場所だったので、花粉のすくない日にと考え訪れることにしました。

佃島は場所的には地下鉄有楽町線の月島駅が近いので月島で下車。

月島は以前、もんじゃを食べに行ったことがあり、ついでによってみる事にしました。

以前とかわらず、もんじゃ通りや裏通りはあいかわらずもんじゃ屋さんばかり...当然ですね。

前とちがっていたのはお昼から開店している店が増えた感じがします。

このへんで昼食と考えたのですが、一人じゃ...それと昼からもんじゃは重いかな...

もんじゃ屋さん以外のお店は全くなく昼抜きとなってしまいました。

もんじゃ通りから別れ晴海運河方向へ行くと「海水館跡」があります、碑だけがここに以前割烹旅館があった事を記憶

させているだけです。

部屋数20あまり、一日中お風呂がわき、海にせり出した部屋からは遠く房総半島がみえ、釣りができたそうです。

海水館は明治38年に割烹旅館として建築されたそうで。多くの文人が

海水館は明治38年に割烹旅館として建築されたそうで。多くの文人が

宿泊して出筆していたそうです。

島崎藤村は「春」をここで書き、小山内薫は「大川端」をここで書いたといいます。

大川端は今は隅田川といいますが江戸時代では、吾妻橋から

下流は大川だそうで、周辺は大川端といわれていたそうです。

長谷川時雨は「大川ばた」で小山内薫の「大川端」についてこう

書いています。

「故小山内薫さんの小説「大川端」が、明治の末から大正のはじめにかかる大川端情緒を、名殘りなく現はしてゐる。

あの小説は、中洲眞砂座に立籠つて、近松研究をしてゐたところの新派劇の伊井蓉峰一座と、

濱町のお宅の木場(きば)の旦那、お妾さん、柳橋、芳町の藝者、歌舞伎役者や、幇間たちといふ、

舊文明の遺産を中心にして、近代劇文學の尖端人である氏自身が、その中に溺れてゐるのを書いた、

新しい時代へかかる古い型の打止めといつてもよいであらう。」

と書いていますが当時の風景はそんな情緒があったのでしょう。

他の文人では久保田万太郎、竹久夢二も投宿したそうです。

晴海運河沿いに歩くと相生橋があり、対岸に見える東京海洋大学の敷地には日本最古の現存する鉄製の船「明治丸」

があります、特定の日にしか公開されていないようで中を見ることは残念ですが、できませんでした。

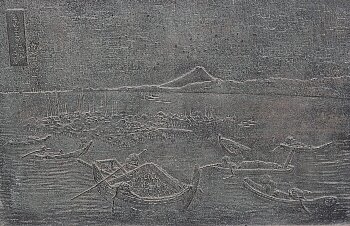

相生橋たもとには葛飾北斎の富嶽三十六景16番目の武陽佃島のレリーフがありました、遠くに富士山がみえますね。

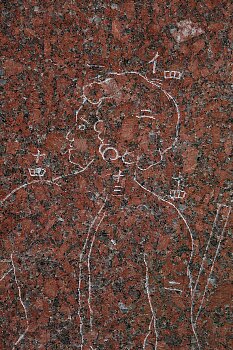

その向かいの保育園の玄関上の彫像もよかったので撮影してしまいました。

運河沿いに歩き、隅田川と合流するあたりが佃島です。

住吉神社へ向かう途中の小川にかかった佃小橋と、係留された小舟が江戸下町らしさをかんじさせます。

佃島は住吉神社を中心にした、せまい一角の地域ですが、有名なのはやはり佃煮ですね、

ちょうど二軒ならんで佃煮屋さんがあります、一軒は元祖「天安」さん、もう一軒は本家「田中屋」さんです、

おみやげに三種詰め合わせを田中屋さんでかいました、1100円でしたが、天安さんでは1000円だったような...

佃島の名の由来は、徳川家康が大阪摂津佃村の漁師に助けられた恩に報いるため江戸に呼び寄せたそうで、

その漁師が移住した場所を、故郷にちなんで佃島となずけたそうです。

漁業をいとなんでいた彼らは、将軍に魚を献上する役目もあったそうで、献上するときは「両丸御用」の提灯をかかげ

大名行列の先を横切るという事もあったそうです。

その先すぐに住吉神社があります、狭い境内をもつ神社ですが鳥居の扁額は陶板でできています、明治十五年とありますが、題字は

有栖川宮幟仁親王の書だそうで、立派な字ですね。

境内の水盤舎の欄干にはいくつか彫り物があり、天保12年(1841年)に呉服問屋の人たちが上方からの荷を載せる船の安全を祈願

して寄進したそうです。

問屋の旦那衆は多くの寄付をし、神社からはお神酒と一緒に漁師の保存食であった佃煮を出したといわれ、それが評判となり、

日本橋の料理屋から店で扱うようになり有名になっていったそうです。

せまい境内ですが、時代を感じる灯篭と散りかけた梅がよかったです。

神社をでると、佃島渡船があったこと示す碑がありました、当時は文字どおり、舟だけが

島に行ける方法でした。

佃大橋へ向かう途中の狭い小路にあった、佃天台地蔵尊、1850年ごろからあるそうです。

一目につきそうに見えない場所からじっと時代のながれをみてきたのでしょうね。

レトロな酒屋さんのショーケースと唯一あった食堂の軒下の壺、佃島もいい雰囲気の街でした。

佃大橋を渡った左側のセントルークスタワーには無料の展望台があります、地上47階約185メートルからの眺めもいいものです。

同じく川沿いに、塩瀬の総本店があります、室町時代の将軍足利義政から「日本第一番本饅頭所林氏塩瀬」の看板をもらった

「薯蕷饅頭」だそうですが、お土産にとおもっていたのですが、本日はお休みでした。

セントルークスタワーのむかいのあかつき公園には

セントルークスタワーのむかいのあかつき公園には

シーボルトの銅像があります、長崎で高野長英など

に蘭学を教えた人でしたね。

日本の地図を持ち出そうとして国外退去となりましたが、

日本への貢献はすばらしかったですね。

銅像がここにある理由はこの地が蘭学発祥の地であった

事と長崎時代に日本人妻との間にできた娘「いね」が後に

築地で産院を開業した縁もあってその功績に報いたからだそうです。

あかつき公園と聖路加病院のあいだを抜けると、芥川龍之介生誕の地の標識があります。

彼はこの地で牧場を経営していた父、新原敏三と妻のふくの長男として辰の年、辰の月、辰の日、辰の時刻に生まれた事から

龍之介と名ずけられたそうです、偶然ですが訪れた今日、3月1日は彼の誕生日でした。

彼は作品「大川の水」で大川端について 「自分は、

家を出て

すぐあの幅の広い川筋の見渡される、

幼い時から、中学を卒業するまで、自分はほとんど毎日のように、あの川を見た。

水と船と橋と

真夏の日の

自分はどうして、こうもあの川を愛するのか。あのどちらかと言えば、

大川のなま暖かい水に、限りないゆかしさを感じるのか。自分ながらも、少しく、その説明に苦しまずにはいられない。

ただ、自分は、昔からあの水を見るごとに、なんとなく、涙を落したいような、言いがたい慰安と

なつかしい思慕と追憶との国にはいるような心もちがした。この心もちのために、この慰安と寂寥とを味わいうるがために

、自分は何よりも大川の水を愛するのである。〜」

長文になりましたが、少年時代の感慨と生まれた場所をこれほど魅力的な文章で表現できるのですね。

右は同じ場所にあったここが、播州赤穂藩、浅野内匠頭の上屋敷跡の石碑です。

1701年、吉良上野介に斬りつけ、家名断絶となるまでの間、上屋敷があったそうです、その後は「松平周防守」、「水野伊勢守」

の中屋敷になったとか。

「松平周防守」は浜田藩の藩主ですが、1648年第二代藩主、吉田重恒は重臣を斬殺し、改易となり、その後、松平

康映が藩主となるまでの間、一年間、備後三次藩の藩主、浅野長冶が管理していました、浅野長治は浅野内匠頭の正妻、

阿久理の父親だった人物ですが、なにかの縁でしょうか。

左は慶應義塾発祥の地の記念碑です、この地、中津藩中屋敷で福沢諭吉が洋学塾をひらいたのが慶応義塾のはじまり

だそうです。

右は蘭学事始の碑です、同じ地の中津藩の藩医、前野良沢や杉田玄白等が「解体新書」を翻訳し1773年に

刊行したそうです、この地あたりから文明開化の息吹きが目覚めたのでしょうか。

付近のレトロな建物、いい雰囲気ですが、維持するのは大変でしょうね。右は築地本願寺です、有名人の葬式といえばここですが、

古代インド様式の建物は日本では珍しい建築物ですね。

もうこの辺は築地です、日曜日でも場外の市場の寿司屋さんは営業していました、遅い昼食となりましたが、

ビールとお寿司で1600円あまりでした。右の写真は高級寿司店で有名な「すし岩、」ほんとうはここで食べたかった

のですが、まあ当面無理でしょうね。

無難なところで、回転すしがお似合いでした。

あとは、有楽町まで徒歩でいきます、本日はかなり歩きつかれました。