下町とは言わないかもしれないが、8月のある日徳川家ゆかりの場所を訪れました。

都営地下鉄三田線、芝公園でおり地上に上がると、都内の中心にわずかに残された緑のある芝公園

があります、日本で最初の洋式公園と言われているそうです。

公園内にはわずかながら、花壇もあり散策する付近のオフィスの人達の心を癒してくれるような気がします。

公園の一角、丸山古墳があります、都内の一等地にまさか古墳とは...

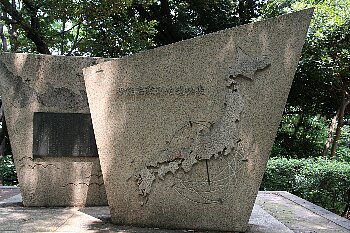

4〜5世紀ごろの地方の有力者のお墓らしいのですが、都内では一番大きい前方後円噴だそうで、頂上には

伊能忠敬の記念碑があります、寛政12年(1800年)4月19日、180日間にわたる奥州・蝦夷の測量の出発

にさきがけ、この高台から測量の実習をして、その記念として碑が建立されたそうです。

ここは、公園内にある東照宮、狭い敷地にひっそりとした社殿があります、御神体は言うまでもなく徳川家康です。

ここと、上野の寛永寺を一直線に結ぶとその先には日光東照宮があると聞いた事がありますが、どうなのでしょうか。

境内には、戦火を免れたという大銀杏があります、三代将軍、家光のお手植えの天然記念物の神木との事です。

増上寺の黒門と塀、17世紀前半頃の門だそうで、黒色なので黒門といわれているそうですが、増上寺はこの門以外に

、大殿の正面にある三解脱門が有名で、人間の3つの煩悩の「むさぼり」「いかり」「おろかさ」から解脱できることを祈願

しているそうですが、私にはあの世にいっても、永遠に解脱とは縁がなさそうです。

家康を祀る安国殿の後ろには東京タワー、その隣にはお地蔵さまがいました。

安国殿の裏には徳川家墓所があり、ここには、二代将軍秀忠、六代将軍家宣、七代将軍家継、九代将軍家重、十二代

将軍家慶、そして十四代将軍家茂が祀られています。

家茂の夫人静寛院和宮もここに祀られています。

皇女であった和宮は明治10年箱根搭の沢温泉での療養むなしく、32歳の秋、家茂の待つ世界へと旅立った、

朝廷は豊島岡に神葬を要望したそうですが、葬儀委員長の山岡鉄太郎はあくまでも増上寺

に仏葬することをゆずらなかったそうです。

家茂の死後、一たんは京に戻った和宮は明治5年ふたたび江戸に戻り、増上寺の近所に居住を希望し、かなわぬならせめて

増上寺の屋根が見える所にいたいと述べたそうです、山岡はこの気持ちを理解したのでしょう....

家茂わずか21歳の時大阪で他界した後、家茂からもらった着衣を着たとき和宮は

「着るとても甲斐なかりけり唐衣錦もあやも君ありてこそ」と詠ったという。

その後、徳川家存続のために奔走し、京へ戻るようにとの朝廷の意向には、官軍が江戸へと進軍している最中、徳川家の

再興もできぬまま上京すれば、一人安泰の道を選んだことによる亡夫への不貞、臆病不義とそしられる事をこのまず、

とはいえ、父とも慕う、兄の孝明天皇への不逞となる事で心を痛めたといいます。

増上寺をあとに愛宕山方面に向う途中にある青松寺の本殿前にあった仁王像、ここは大田道灌創建の寺だそうで、

時代劇で記憶がある槍もち勘助の墓があるそうです。

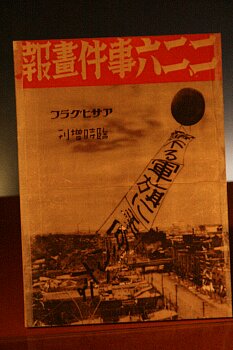

右は愛宕山にあるNHK放送博物館に陳列されていた2・26事件を記した雑誌、ここにきて、激動の昭和を肌身で知る事

ができました。

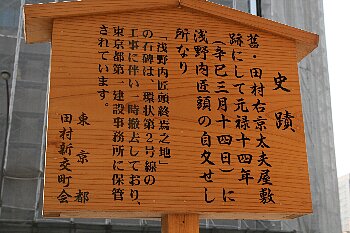

愛宕山をあとに東方向へ十数分歩くと新橋4丁目の交差点付近が赤穂藩主浅野内匠頭終焉の地。

内匠頭の辞世の句は「風さそふ花よりもなお我はまた春の名残を如何とやせむ」

後世にのこる句ですね、私の解釈は散るために風を誘っている花より、私は春の名残をどうにかとどめたい

と理解したのですが、勝手な解釈でした。

これはその先ホテルオークラの先にあるニッショーホールのビルにある赤穂浪士が千石邸にあずけられる際

足を洗ったとされる、赤穂義士洗足井戸の遺跡。

そのさきはもう虎ノ門です、ビルの合間には金毘羅神社があります、もとは丸亀藩主の邸内にあったそうで、維新後

は神社だけが残ったそうです。

写真は、1660年万冶3年に建てられた銅製の鳥居、おもしろいのは四神の飾り、青龍、玄武、朱雀、白虎がありました。

ここから新橋駅まで歩くことにして今日はこのぐらいです。