新宿歴史博物館をあとにして 四谷大木戸跡へ

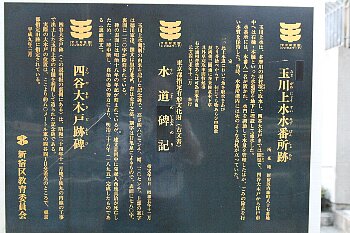

かっての繁盛をみせた甲州街道内藤新宿の入り口であった大木戸門も今ではこの碑を残すだけです。

隣の案内標識には玉川浄水番所跡と水道碑記がここにあったことがついでに記されています。

ここから新宿通りを新宿へとむかい東京メトロ丸ノ内線の御苑前付近から靖国通りへ向うと左側に太宗寺があります。

太宗寺には江戸六地蔵の一つがあり、江戸時代の深川の僧、地蔵坊正元が衆生救済のために諸国を回り寄付を募って

江戸六街道の入り口それぞれ建立した高さ2.7メートルの地蔵菩薩像です。

となりは閻魔堂です、ここには当時江戸最大の閻魔大王が鎮座しています、民間信仰では嘘をつくと舌を抜かれると子供

におしえていますが、今はお巡りさんにしかられるでしょうか....

その先、靖国通りにでると正受院です、ここには奪衣婆がまつられています、内藤新宿の遊女たちの信仰があつかったそうです。

奪衣婆は三途の川の入り口で渡し賃の六文が払えない亡者から身ぐるみをはぎ取る役目の怖いお婆さんだそうですが、

どのへんが遊女の信仰を集めたのでしょうか。

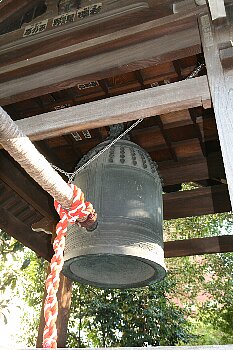

正受院の梵鐘について縁起によれば、製作されたのは1711年だそうで、太平洋戦争の最中、昭和17年に国に供出され、

戦後、アメリカのアイオワ州立大学にある事が判明し、昭和37年に元の場所に返却されたそうで、鐘とはいえ

数奇な運命だそうです。

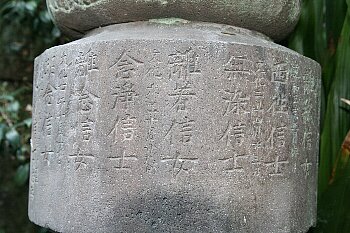

正受院の隣には成覚寺があります、入口のすぐ左側には旭地蔵があり台座には戒名が刻まれています。

内藤新宿で不慮の死をとげた18名を弔っているそうで、このうち7組14名は、内藤新宿で心中した遊女と客の名前です。

生まれかわったら、晴れて夫婦にと誓い合った事でしょうが巡りあわせといい、せつないですね。

右の写真は子供合葬碑ですが、この子供とは抱え主からみた子供、遊女のことだそうで、内藤新宿もまた宿場町、

宿場町にはきってもきれない遊郭の存在があり、どこの宿場町同様に投込み寺があり、ここもまた投込み寺、

内藤新宿で亡くなった遊女3千名あまりが合葬されています。

情死した遊女、年季明けを待てず亡くなった遊女、どちらが来世への希望をもっていたのでしょうか....

この寺には、一説には高野長英が捕方につかまり殺害された後、親族が遺骸をこの寺に持ち込んだという話があるそうです、

彼にはいろいろな説や謎があり、真偽はわかりませんが、ただ長女の「もと」は妻の弟により吉原に身売りされ、

その後吉原の大火でなくなったといわれています、売られた当時はたしか10歳前後になるはずでした。

暗い話題になってしまいましたが、再び新宿通りへ出ると、かっての内藤家の下屋敷であったところが新宿御苑となっています。

公園内は58万平方メートルもあり、多くの木々や広い芝生があり、歓楽街の新宿にあっては貴重な存在です、右の写真は10月桜

です、淡いピンクの花で近寄ると薄い花弁が透けてみえます。

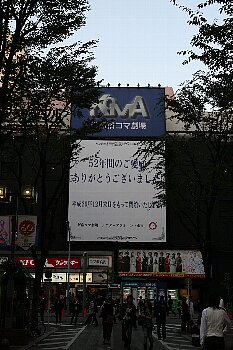

大歓楽街の新宿、歌舞伎町のコマ劇場も年内一杯で閉館とか、懐かしい建物がまた消えてしまいます。

昭和初期、新宿4丁目付近にすんでいた林芙美子は自伝的小説「放浪記」で当時の新宿についてこうかたっています。

「四谷の駅ではとっぷり暗くなったので、やぶれかぶれで、四谷から夜店を見ながら新宿まで歩く。

家へ帰る気がてんでしないのだ。家へ帰って、夫婦喧嘩をみせられるのはたまらない。

二人とも貧乏で小心なのだけれども、悪人よりも始末が悪いと思わないわけにはゆかない。

夜店を見て歩く。焼鳥の匂いがしている。夜霧のなかに、新宿まで続いた夜店の灯がきらきらと華やいで見える。

旅館、写真館、うなぎ屋、骨つぎ、三味線屋、月賦の丸二の家具屋、このあたりは、昔は女郎屋であったとかで、

家並がどっしりしている。太宗寺にはサアカスがかかっていた。

行けども行けども賑やかな夜店のつづき、よくもこんなに売るものがあると思うほどなり。

今日は東中野まで歩いて帰るつもりで、一杯八銭の牛丼を屋台で食べる。

肉とおぼしきものは小さいのが一きれ、あとは玉葱(たまねぎ)ばかり。飯は宇都宮の吊天井(つりてんじょう)だ。 〜」

この時代の新宿は生活感があふれているような気がしますが、当時の人々はそれどころではなかった事でしょうが.....

内藤新宿はこのへんで。