今日は四谷 で下車 し、江戸時代甲州j街道の最初の宿であった内藤新宿を訪れてみました。

これまで、奥州街道・日光街道の千住宿、中山道の板橋宿、東海道の品川宿とおとずれ、

これでやっと江戸五街道の最後の宿場を訪問する事ができました、最後になったのは江戸の

面影や下町の雰囲気とは縁遠い街だったからからでした。.

JRの四谷を下車し、新宿通りを新宿方面へと歩き、四谷一丁目の先を左折すると、西念寺があります。

ここは、時代劇によく出る、伊賀忍者の頭領だった服部半蔵のお墓があります。

左のお墓が服部半蔵のお墓、右は岡崎信康の供養塔です。

半蔵は伊賀同心の頭領として江戸城の西門を守る立場にあったためその名前にちなんで半蔵門の名前がのこっているとか。

岡崎信康は徳川家康の長男で、織田信長の娘徳姫と共に9歳で結婚したが、夫婦仲がわるく徳姫の諫言により織田信長から

切腹を命じられる事となりその際の介錯人が半蔵といわれています。

半蔵は隠居後に出家し西念と号をなのり、信康を弔うために西念寺を建立したといわれています。

そういえば一字違いのフォークシンガー岡林信康はテレビの「服部半蔵・影の軍団」のエンディング曲を作りましたが縁があるのかな...

西念寺の石仏ですが、時代の波風を受けそれぞれに表情がありました。

西念寺を出て観音坂を下ると、四谷霊廟、愛染院があります。愛染院には塙保己一、高松喜六のお墓があります。

塙保己一は江戸時代の国学者だそうで7歳のとき失明し、時代のならいで按摩師を目指すが手につきませんでしたが、

才能をみこまれ国学者となり、歴史史の編纂で有名となった人物でした、その時代での努力はすごいものでしょうね。

編纂時に作らせた版木は20文字×20文字に統一させていたそうで、のちに400字詰原稿用紙の始まりとなったそうです。

高松喜六は浅草の名主、新宿にあった大名の内藤家の敷地の一部を5600両あまりでゆずりうけ甲州街道の宿場町として

開設したそうで宿場町「内藤新宿」の名前の由来でした。

左が愛染院、右は愛染院を出てから坂を下り左折してまた坂を上った先にある須賀神社、須賀神社には1836年に描かれた

36歌仙の額があるそうで、見ることはできませんが、左手に複製が展示されています。

須賀神社の先に勝興寺があります、ここには山田浅右衛門と映画監督であった島津保次朗のお墓があります。

山田浅右衛門は代々の首切り役人でしたね、最後に首を刎ねられたのは「高橋おでん」といわていますがこれで

残酷な刑罰は終わりとなりこのあとの処刑は絞首刑だそうです、そういえば谷中霊園に彼女のお墓がありましたね。

右は境内の石像ですが、首を刎ねられた人の霊を慰めてくれるのでしょうか...それとも刎ねた人...

勝興寺の向かい側には西応寺、幕末最後の剣客といわれた榊原健吉のお墓があり、その先、戒行寺

には長谷川平蔵の供養碑がありました、供養塔がある理由は父の宣雄(のぶかつ)と5人の火付盗賊改役の

役人の菩提寺になっている事から供養塔があるそうですが、本人のお墓はどこにあるかは不明だそうです。

時代劇の話ばかりになりましたが、長谷川平蔵は池波正太郎の小説「鬼平犯科帳」がテレビドラマ化され有名

になりましたが、彼は当時江戸において、放火、盗難が多く、その元は無宿者、薦被りと言われた乞丐の多いこと

が原因でありその跡を絶つために佃島に人足寄せ場を作り、無宿の者には家屋を与え、無職の者には職業を覚

えさせその生業の収入を元手にして自活させたといいます、この制度を考案したのが長谷川平蔵といわれています。

今大岡殿の称されるほどの人気だったそうですが、禄高、身分の低さから町奉行にはなれなかったとか....

右の写真は白衣観音像です、安産の観音様ですが、兵乱天変の防止の役もあるそうで、縁があるのでしょうか...

勝興寺から外苑東通り方向へと歩き東通りの手前を右にいくと、そのさき右側に於岩霊堂がある陽運寺(写真左)があり、

その向かいには於岩稲荷田宮神社(写真右)があります。

どちらも於岩さまを祀っていますが違いはお寺と神社の違いとの事ですが.....

於岩さまは、神社の縁起によれば江戸初期にこの地、四谷左門町で健気な一生を送った女性の美徳を祀っているそうで

、四谷怪談のお岩さんはその100年前に起きた事件をもとに鶴屋南北が脚色した歌舞伎狂言だそうです。

於岩さんのお墓は以前訪れた事がある西巣鴨の妙行寺にありました。

於岩さまとお別れし新宿通り、四谷三丁目交差点をわたって左折し、しばらく歩き、又左折すると新宿歴史博物館があります。

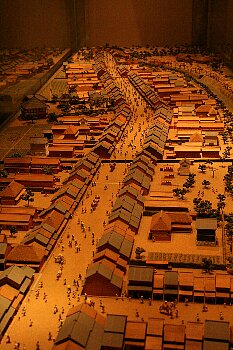

館内は江戸当時の内藤新宿の町並みの模型から東京市電のレプリカまであり、中世から昭和初期

までの歴史を知ることができます。

また、明治から大正そして昭和までの多くの新宿ゆかりの文学者達の紹介や、昭和初期のムーランルージュの様子

などで楽しませてくれます。

入場料・一般300円ですが、休日のひと時をレトロな世界にひたしてくれた穴場でした。

このあと、新宿大木戸跡へと行ってみることになりますが、後日掲載ということで.....