先日ガイドブックを見ていて、谷中がのっていました、何ヶ所かおもしろそうな場所が掲載されていて本にしたがって

歩くことにしました。

下車駅はJR日暮里駅、西口を降りてすぐ通りの向かい側にお寺がならんでいます。

最初の寺は本行寺、江戸時代は景色に恵まれていて、そのため別名は月見寺とよばれていたそうです。

このお寺では、戦国時代、太田道灌が物見台をつくっていたそうで、今は丘碑がのこっています、隣はしばしば訪れた

小林一茶がそのことを読んだ句碑があります、見にくいですが「陽炎や道灌どのの物見塚」と彫ってあります。

すぐ隣にあるお寺は経王寺、ここの山門には、上野の山の戦で逃げた彰義隊をかくまったため官軍が撃ち込んだ鉄砲

の跡がのこっていました。

その先を左折するとレトロなお店、お寺がならんでいる通りになります。

最初にある朝倉彫塑館は現在改修中とかで、平成25年まで休館だそうです、以前訪れたことがあったのでよかった。

その先右手に観音寺があります。

このお寺は赤穂浪士ゆかりの寺となっているそうで、写真の宝珠塔は

このお寺は赤穂浪士ゆかりの寺となっているそうで、写真の宝珠塔は

47士の慰霊塔です。

説明によれば、赤穂浪士の近松勘六行重と奥田貞右衛門行高はこの

お寺の僧であった文良の兄と弟で、しばしばこの寺で会合を行い

文良は彼らにできる限りの便宜をはかったそうです。

歩きまわると、意外と知られていない場所があるものです。

その先、同じ右手に長安寺があります。

その先、同じ右手に長安寺があります。

ここには、狩野芳崖の墓があります。

「悲母観音」の画で有名だった明治初期の日本画の画家

でしたね。

そこからすこし歩くと「すぺーす小倉屋」があります。ここは、江戸時代に作られた質屋と大正時代

に作られた土蔵をギャラリーに改装したユニークな場所です。

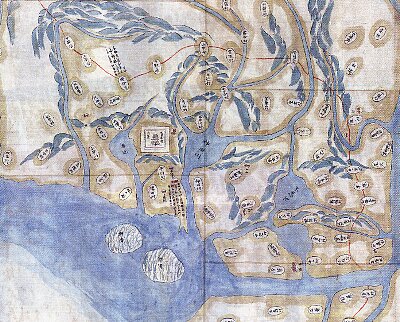

そこで購入した長禄年中江戸図のコピー、中央の四角いのが江戸城、左右の池らしいい

のは溜池と神田川だそうです、さらに右は不忍池。

太田道灌が江戸城を建てたのが長禄元年(1457年)だそうでその当時の地図で、

今と違い大きな川、入江が入り組んでいたのですね、この後、江戸にはいった家康は

大規模な都市改造をやって今日になったと思うと不思議な感じがします。

そこから先に言問通りに突き当る左側に「下町風俗資料館付設展示場」があります。

建物は明治43年に建築され、昭和61年まで営業していたとか、中は土間しかみれませんでしたが、昔の酒屋のイメージがわかります。

このバスは上野から浅草を一周する「東西めぐりんバス」料金は大人・子ども、100円です、15分間隔で運行されていて下町をのんびりと

ガイドブック片手に車窓から見るのもいいですね。

右は、資料館からすこし先にある大雄寺にある高橋泥舟のお墓、彼は徳川慶喜に仕えた幕臣で、槍の達人だったそうです。

幕末、西郷隆盛との和平交渉の使者を勝海舟に依頼されましたが、慶喜の警護のために、義理の弟にその役を任せたそうですが、

その弟は山岡鉄舟だそうで、泥舟も人望があったようです。

勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟と舟がつく三人は幕末の三舟とよばれたそうですが、明治になり、明治政府から任官を依頼され、断りのせりふは

総理大臣なら引き受けるといったそうですが、このせりふ最近聞いたことがあるような....

ここは、蓮華寺、赤い山門は、明暦以降の大火、上野戦争、震災から生き延び貴重な門だそうです、境内にはほのかな色の蓮がさいていました。

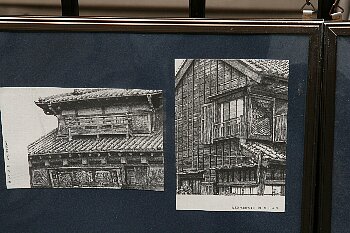

ここはねんねこ屋、ねこのグッズやら、カフェーもあってなかなかたのしいおみせです。右はスギヤマアートルーム、下町風景を絵葉書にして

展示・販売しています。

こんな感じのスケッチの絵葉書で、

一セット購入してしまいました。

丁子屋さんです、なかなか粋な手ぬぐいやら

和装の小物がおいてあり楽しめます。

澤の屋旅館、ここは、下町を訪れる外国人観光客に人気があり、テレビでも何回か紹介されていましたね。

裏通りには洗い張りの看板、まだあるんですね。

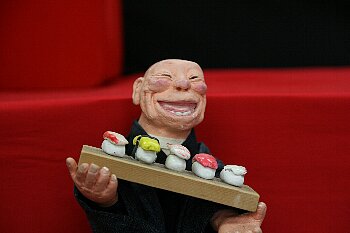

指人形店の笑吉、注文すれば似顔の人形

指人形店の笑吉、注文すれば似顔の人形

ができますが、数年先まで予約がはいっています。

愛きょうのある人形がいっぱいあります。

この先はもう東京メトロ千駄木駅です、今日はここまででした。