呉服橋から皇居

五月連休の2日目、5月4日竹久夢二が開いた店があったという呉服橋を訪れた。

大正3年10月1日呉服町2番地で港屋という店が開店した。

開店の案内状には

「下町の歩道にも秋がまゐりました。港屋は、いきな木版絵や、

かわいゝ石版画や、カードや、絵本や、詩集や、その他、日本の娘さんたちに向き

そうな絵日傘や、人形や、千代紙や、半襟なぞを商ふ店でございます。

女の手ひとつでする仕事ゆえ不行届がちながら、街が片影になりましたらお散歩

かたがたお遊びにいらしてくださいまし。

吉日 外濠線呉服橋詰 港屋事 岸たまき」

夢二の書いた案内状ですが、たまきとなっているのは、妻の名です、たまきは目のおおきな

美人であったという。

明治40年に夢二は岸他万喜と結婚し、その2年後には離婚したが、その何年にもわたって同居、別居をくりかえしたという。

その月、夢二は港屋を訪れたファンの一人、彦乃と最初にしりあったのはここでした。

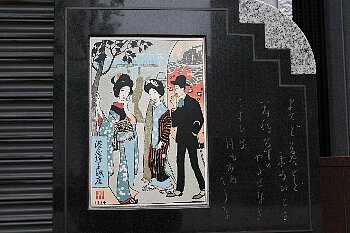

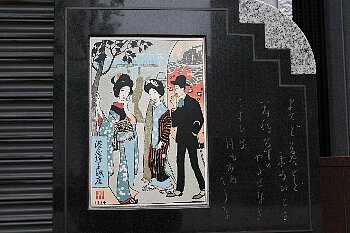

いまこの碑がその店の場所をしめしています。

当時は下町だそうですが、まわりは、すべてビルばかり、当時をかんじさせるものはこの碑だけです。

呉服橋交差点から一石橋、常磐橋方面へむかいます。

夢二と彦乃は夜更けの一石橋で寄り添いながら、川面をみつめていたとききました。

常磐橋は都内で一番古い洋式石橋で明治10年に架け替えられた橋だそうで今は人の通行しかできません。

、その10数メートル上流側に新しい常盤橋があります、盤と磐がちがうのがおもしろいです。

常盤橋のむかいにある日本銀行本店、古い建物ですが、東京駅の設計者とおなじ辰野金吾氏の設計だそうで

明治29年にベルギー中央銀行をモデルにして設計したそうです、そのむかいには貨幣博物館があります、

日本最初の大判、天正大判も展示されていてたのしめます、けっこう重かったですよ。

古びた山手線のガード下をくぐり、大手町方面へとむかいます、途中には逓信総合博物館もあり、

家族ずれでにぎわっていました。

内濠の手前、「将門塚」があります、将門は朝敵として戦にまけ940年の2月、下総国幸嶋郡の北山

(今の、茨城県坂東市辺田付近だそうです)で討ち死にし、その首が京で晒され、3日目にその首が天空

を飛び、日本各地に降り立ったという伝説の一番高名な場所がここだそうです。

以後、将門の祟りがやまず、移転計画があるたびに事故がおこるという謂れがありますが、事故の件

だけは真実に近いようです。

写真の人は5分以上も拝んでいましたが、何を祈っていたのでしょうか。

内濠通りにでると、すぐ手前が大手門です、そこから、皇居東御苑へはいれます、中は21万平方メートル

もある庭園で、旧江戸城本丸跡、二の丸、三の丸跡がみれます。

ここは百人番所、当時の検問所で、甲賀組、根来組、伊賀組、二十五騎組の100人がいたそうです。

この花は、ヤブデマリだそうです、可憐な花でした。

ここは、二の丸庭園、当初は家光が小堀遠州に作らせたそうですが、なぜか、気にいらず、

造園奉行阿部忠秋に作り直しをさせたという。

あの、建築家ブルーノタウトが絶賛した小堀遠州ですが、どこがきにいらなかったのでしょうか....

左は諏訪の茶屋、書院作りの茶屋で、優雅にたたずんでいました。右は松の大廊下跡です、

ここが浅野内匠頭が吉良上野介にきりかかった場所なのですね、柱の跡さえありませんでしたが...

素晴らしい石組みです。

左は二重橋前の皇居正門、重厚な獅子像です、右は桜田門前の警視庁、これをみてると「相棒」の番組を思い出してしまいます。

そういえば「相棒」劇場版は5月1日から公開でしたね。

左はおなじみ国会議事堂、右は憲政記念館前の洋式庭園内にある日本水準原点が収められている標庫、明治24年に

日本地図の5万分の1の製作の際、標高基準点(24.4140メートル)として定めた場所だそうです。

明治の数少ない近代洋風建築として貴重な建物と記載されていました。

皇居一周もそろそろ半周あたりでしょうか、三宅坂からの桜田濠、右は国立劇場、ちょうど義経千本桜を公演していました。

国立劇場の裏には、国立伝統芸能情報館があり、中では能楽、歌舞伎の映像、ジオラマ紹介などあり足をやすめるにはぴったりでした。

もう、半蔵濠あたりになりましたが、ここは英国大使館、風格がありますね。

その先は千鳥ヶ淵から乾門、平川門とつずき、もときた場所となり1周してきた事になります、ここはお濠沿いに歩くだけなので

迷うことはありませんでしたが、約5時間の散歩で疲れました。

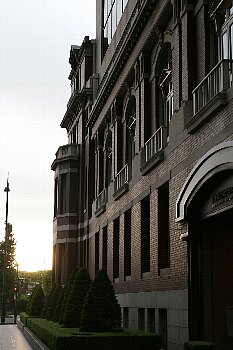

左は東京駅へ歩く途中にある、銀行協会ビル、大正時代の煉瓦ずくりのビルですが低層部分だけ保存されているそうで

よくのこされていましたね。

右は東京駅前の東京中央郵便局、昭和6年竣工だそうですが、ここは取り壊しだそうで、また時代の証がひとつ消えていきます。

今日はこのへんで.....