山本周五郎の作品のなかに「青べか物語」という作品があります、青べかは青く塗られたべか舟

の事だそうですが、べか舟は一人乗りで海苔の採取などに使われた木造舟です、長さ3.6メートル、幅1

メートル弱の小さい舟です。

作品のなかで主人公が青あべかをだまされ買わされ、それにちなんだ題名です。

青べか物語の舞台となったのは千葉県浦安市です、東北大震災では液状化現象で有名になりましたが、

浦安は大部分が埋めたでできた土地のため地盤が弱かったのでしょうか。

私の高校は市川で、浦安とは隣り合わせの市でしたが、社会科の先生から、かって総武線の路線計画

について市川を通るか浦安をとおるかで議論になり、浦安側の反対で現在の市川市を通ることになったと

聞いたことがありました、それ以来、浦安は1969年の東西線が開通するまで不便な地域でした、

その後、1983年に東京ディズニーランドができ発展しましたね。

そんな記憶と「青べか物語」の背景となった浦安を訪れてみました。

浦安へはJR京葉線の新浦安で下車しました、ひなびた駅前を想像していたのですが、高層ホテルと広い道路が目の前

にひろがり、ちょっと!という感じです、線路沿いに東京方面に歩くと境川にぶつかります。

境川は江戸川の支流で、江戸川からわずか5キロほどで東京湾に入り込む短い川です、かってはこの川には多くの

べか舟が係留されていたようです。

境川を上流に川に沿って歩くと、浦安市郷土博物館があります、屋外展示場では旧浦安市のまちなみを再現しています。

左は船宿を復元した家、右は大正15年の建築で旧田澤家住宅、煙草屋だそうで当時の定価表が展示してあります、煙草の名前が

吸った記憶はないのになぜかなつかしい。

路地裏奥に見えるお風呂屋さんがいい雰囲気をだしていました。

むかしはこんな風景はどこにでもありました。

中庭で投網の実演をやっていました、丸くなげれるまで三年はかかるそうで、できない人は何年やってもできないそうです。

右の写真は途中の橋にあったべか舟のモニュメント、こんな感じの舟だったのですね。

境川は狭くなり、川沿いにわずかに残された、旧市街地があります、 フラワー通りと名つけられています、昔はハイカラな通りだった事

とおもいます。 古い飲食店、お風呂屋さんもあります。

ここは旧大塚家住宅江戸時代末期頃の建築だそうで、屋根裏

ここは旧大塚家住宅江戸時代末期頃の建築だそうで、屋根裏

に2階があり、そこは住居ではなく洪水時に家財をしまう部屋

だそうです。

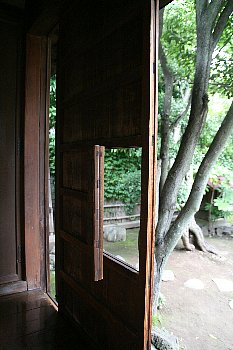

写真は家の中央にある居間、座って中庭をながめていると

時間がたつのを忘れてしまいます。

フラワー通りに面して、もう一軒、古民家があります, 明治2年に建築された商家です、旧宇田川家という名前の古民家。

浦安では最古の住宅です、 裏庭に面した引き戸には裏庭をこっそり観察できるのぞき窓があります、夜半、物音

がした時、こっそり戸を開き不審者がいないか確認することができるそうです。

この家は商家なのでこんな工夫がしてあるのですね。

境川の源流(?)この堰から境川ははじまります、その先は江戸川です。

江戸川沿いにはおおくの船宿がのこっています。

江戸川沿いにはおおくの船宿がのこっています。

この吉野家は「青べか物語」に「船宿・千本」として登場

するモデルとなった「船宿・吉野家」です。

この吉野家の三男と本の主人公との心なごむ関係が描かれて

います。

「青べか物語」の足跡をたずねて浦安をおとずれました、近代的なマンション群と昭和初期の面影を残す街でした。