前泊先を都内に変更してもらい久々の宴にしてもらいました。

早めに自宅を出て、集合時間までの時間前に散策をすることにし、

JR山手線の神田駅で下車、東京駅までの数キロをガード沿いに歩いてみました。

ガード下の建物は古くなっても建替えも自由にできないせいか、けっこう古い

建物が残り、懐かしさを感じさせてくれます。

歩き始めて、最初のガード下です、飲み屋さんとおすし屋さんがならんでいます。

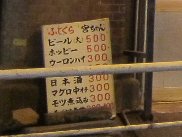

飲み屋さんのメニューはこんな感じでした。

ビールは普通の飲み屋さんと変わらない値段ですね、モツ煮込みとマグロ中落ち

は安いですね、もう営業しているようですが、飲んでる暇はないので.....

その先、今川小路という、小路がありました。

ここも飲み屋さんが集まっています。

今川小路とは面白い名前です、江戸時代、高家の「今川家」の屋敷前の

通りが今川小路だったそうで、そこから由来しているようで、いまでは地名

は残っていませんが、小路名だけが残っています、森鴎外は小説「雁」の

中の雁拾漆の章でこう紹介しています。

「〜今川小路を通る時、末造は茶漬屋に寄って

女中の据えた黒塗りの膳の向こうに、紅雀の籠を置いて、

目に可哀らしい小鳥を見、心に可哀らしいお玉の事を思いつつ、

末造は余り御馳走でもない茶漬屋の飯を旨そうに食った。〜」

小説では、お玉は末造のお妾さんでした、末造はお玉のために紅雀のつがいを買い、

紅雀は、後にお玉と学生の岡田とが言葉を交わすきっかけになりました、お玉にとって

ねがってもない、幸運でしたが、末造が垣間見せたお玉への優しさが裏目になりました。

当時の今川小路はどんな風情だったのでしょうか....こんなには雑然としてはいなかった

でしょうね。

今川といえば、江戸天和年間に名主の今川善右衛門が架けた橋が今川橋といわれ、

地名の今川橋が近所に交差点名として残っています、当時の今川橋付近の今川町の

菓子屋が焼き菓子を販売し、それが今川焼きの名の由来になったという話があります。

ガード下のどこかの倉庫はアートの発表会場でもあるようです。

その先は新常盤橋、川面に映るのは対岸のビル。

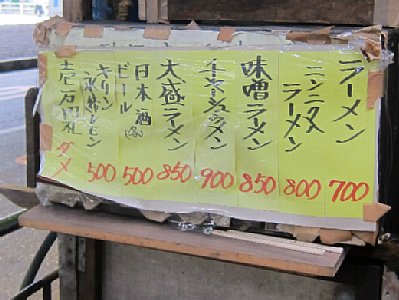

もうまもなく東京駅という場所ですが、夜の出番をまつ屋台が駐輪

しています、駐輪料金はもちろんはらってはいないでしょうね。

東京駅の間近に屋台がとめてあるのは意外でした。

メニューのほうをよく見ると。

ラーメン700円はいい値段ですね、酔った客が帰り際にすいた小腹を

満たすには値段は気にしないでしょうね。

東京駅の手前の永代通りのガードです、なつかしそうな照明が灯っていました。

そこから先の丸の内北口改札までのガード下は比較的新しい飲食店がならんでいます。

暑い中歩きまわった身体に、ミストが優しかった。

日本橋高島屋裏手にある待ち合わせのドイツレストラン、最初の一杯は

ドイツ直輸入のフランツイスカーナーです。

日本のビールより苦味がなくとても飲みやすく爽やかな飲み口でした。

料理はやっぱり、本場のウインナーと付け合せのざわークラウト、美味でした。

友人と久しぶりに再開し、美味しいビールで盛り上がり、ついついつられて

二次会もいってしまいましたが、友人は翌朝の8時の成田フライトに間に

あったのでしょうか....

<戻る>