去年、忘年会は 下町でという事になり、友人が門前仲町の鳥料理店を探し出してくれた、

途中深川不動にたちよったが、友人はこのへんは来た事は?といわれそういえば初めてだった。

そんなわけで、今年最初の散策は深川周辺となりました。

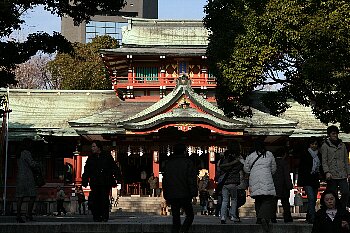

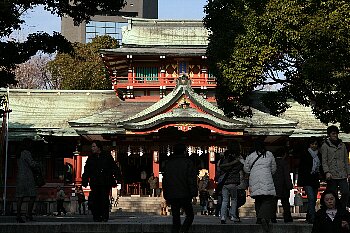

下車駅は地下鉄東西線門前仲町、改札から地上へでると、そこから数分で富岡八幡宮があります。

富岡八幡宮は縁起によれば寛永4年、西暦1627年創建だそうです、寛永年間は徳川家光の時代でした、寛永14年には

当時16歳であった天草四郎がひきいた島原の乱がありました、江戸初期はまだまだ不安定な時代でした。

富岡八幡宮のお祭りは神田明神の神田祭、日枝神社の日枝山王祭とならんで江戸の三大祭りといわれているそうです、ここの

一宮神輿は日本最大とかで、4.5トンもあり、担ぐに担げぬ神輿とか...そういえばバブル絶頂期に佐川急便から寄贈されましたね。

右の写真は境内の松尾芭蕉を祭った花本社の狛犬、なかなか迫力がありました。

富岡八幡宮は江戸勧進相撲の発祥の地とかで、記念の碑もあり、又山門前には全国測量を行った伊能忠敬の記念碑もありました。

富岡八幡宮の西側には深川不動尊があります、成田市の成田山新勝寺の別院ですが、江戸、元禄16年に起ったそうです。

参道は店も多く、門前町らしく当時を偲ばせています。

いろいろ御利益がありそうでした、熊手がほしかったのですが、数万円なので...次回かな。

境内の開運狐さんが可愛いかったですね、参道でお勧めは豆大福でしょうか,忘年会で買った豆大福はバックの中でつぶれましたが...

不動尊から、更に西へ数十分歩き、あきらめかけたときやっと探したずねたのが伊能忠敬住居跡です。

全国測量に旅たつ時は必ず、富岡八幡宮に参詣したそうです。彼は思い立って56歳

から測量を開始したそうですが、熟年の人生になった私には、参考にしなければ....

千葉県佐原市には彼の旧宅だった記念館がありますが、その町もなかなかいいかんじです、水郷のなかの風情のある、

町並みが、心を休ませてくれます、訪れてみてもいい場所とおもいます。

ここは、その先、仙台堀川の海辺橋手前にある採茶庵(さいとあん)跡にある芭蕉像。ここは、彼の協力者であった魚問屋

杉山市兵衛の別荘付近だそうで、芭蕉はここから、舟に乗り、千住で降り、弟子たちの見送りで奥の細道へと旅だったそうです。

1689年からその後2年間の旅ですが今思えば優雅ですが、どんな旅だったのでしょうか...

となりの川沿いの道は奥の細道散歩道、この川が旅立ちの最初でしょうか。

旅好きの芭蕉の最後はやはり旅先で1691年晩秋の大阪でした、辞世は「秋深き隣は何をするひとぞ」でしたが、

同じ日に病床から宝井其角に伝えた「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」は芭蕉らしい、夢追い人の最後らしい句ですね。

その先はもう清澄庭園ですが手前の商店街は、以前もあるきましたがレトロなかんじがそこに佇むと心を過去へと引き込めさせます。

そこから清澄庭園側へ左折すると右側に本誓寺があります、そこの境内にあった迦楼羅の石像、仏教で教えを守護する八部衆の神の

一つだそうですが、竜を常食するとか...インドネシアのガルーダ航空もその名をとったそうです。

その先から清洲橋を渡るともう、中央区浜町です、渡った先は明治座ですが、当日は夜の部はお休みで、この看板が現在公演中でした。

浜町から人形町一帯も下町らしさを残しています、裏通りには多くの飲食店があり、又訪れてみたい場所でした。