もう一度、向島を訪れてみたくなり、浅草から東武電車にのり、鐘ヶ淵で下車した。

鐘ヶ淵の由来は、ここを通る隅田川はこの変で大きく直角に曲がっているためその

形状が大工のもつ指矩(さしがね)に似ている事からきているそうです。

ちょうど曲がり角にその名をつけた紡績工場が明治にでき、その名が鐘ヶ淵紡績株式会社

だそうで、今のカネボウです。工場はのこっていましたが、昭和44年に閉鎖されたそうで

今は看板のみが当時の全盛をものがたっていました。

ところで、鐘ヶ淵でおりたったのは、墨田区で最もふるいといわれ、戦火を免れた多聞寺の山門

を見たかったからです、山門では珍しい切妻つくりの茅葺の門です、立派な門を構える

お寺はおおいのですが、茅葺の山門は京都の山奥でたたずむような雰囲気を感じさせます。

境内にあった六地蔵、製作年代は1713年から1716年にかけつくられたそうです。

どこの地蔵さんもよく毛糸の手編みのくび飾りやら、毛糸の帽子をしているのをみかけますが、なぜなのでしょうね。

多聞寺をあとにして、都営白髭アパートぞいにいくと、梅若公園内に榎本武揚の銅像があります、幕末、明治と時代をたくみに渡り歩き

功なり遂げた人でしたが、晩年は向島にすんだそうです。

こんな場所に銅像があるのはなんとなく不思議なかんじがします。

そこから東向島方面へ左折して、旧玉の井遊郭付近にいってみました、ここは関東大震災のあと、吉原と、浅草十二階下の遊郭が焼け野原

となり、ここへ移転したという。

当時を偲ぶ建物はあまりおおくはなく、こんな感じが雰囲気をだしています。

玉の井といえば、小説家永井荷風が「墨東綺譚 」(墨には水偏がつきます)で画いた場所です、

小説家と私娼の淡く切ない出会いと別れの小説ですが、荷風の世界に少しだけひたる事ができました。

墨東ではなく水偏つきの墨東と表現したのは旗本、林述斎の文を引用したそうで隅田川らしい雰囲気がありますね。

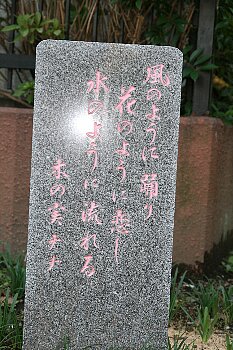

永井荷風は、ありとあらゆる色街を歩き、浄閑寺をたびたび訪問していましたが、浄閑寺には彼の歌碑があります、直接娼婦

の事を歌った歌ではなく「今の世のわかき人々われにな問いそ今の世と〜」ありますが、彼の娼婦への思いは昭和12年

の彼の日記に「〜娼婦の墓乱れ倒れ〜」と書いています。

複雑にいりくんだ迷路のような玉の井でしたが、白髭神社、子育て地蔵をとおり、鳩の町通りへといってみました。

この通りも玉の井同様、同時期にできた、紅燈街でした、もうほとんど当時の建物はありませんが、通りの名前だけが残っています。

ここも荷風の「春情鳩の街」の舞台となった場所でした。

その先はもう向島、花街です、いまでも数十軒あまり料亭があります。

粋な黒塀になんとかという歌がありましたが、まだ黒塀がありました、向島から隅田川方面へ向うと、長命寺があります。

ここには芭蕉の有名な句碑があります。

読みにくいでしょうが、「いざさらば雪見にころぶところまで」とかいてあるそうです。

その隣は解説するまでにはないのですが、後世にのこればいいのですね.....

おなじ境内にあり、数おおくの碑にあふれています。

ここから最後の訪問先三囲神社に向います。

途中、民家の軒先の南天、2階にまでたっしていました、見事に実がしげっていました。もうその先が三囲神社です。

以前にも三囲神社は紹介しましたが...

左の写真は、伊賀上野の城主藤堂高睦が1707年に寄付した三囲神社最古の石造物だそうです、右は宝井其角の歌碑、

「此の神に雨乞いする人にかはりて 遊ふだ地や田を見めぐりの神ならば」だそうです、この歌は元禄六年、三囲神社で雨乞いの最中、

とおりかかった、宝井が歌ったとされ、たちまち夕立となったそうです。

旅の最後は川向こうの浅草。

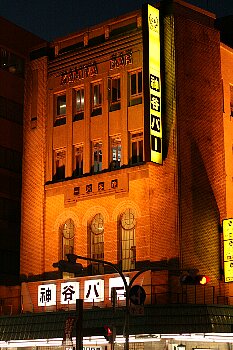

屋形船が客を待っていました、時間がなくよれなかった神谷バー電気ブラン飲みたかったのですが....

帰る途中の上野駅13番線ホーム、寝台特急「北斗星」の食堂車です、旅愁をさそっていました、ロマンへの誘い......

外国にいる妻はこの列車で北海道にいってみたいといっていたが、いつかは同じ思いでいってみたい......ゆめかな....