今回は西日暮里から谷中辺りを歩き上野まで行ってみる事にしました、

山手線の外側に出てでおり線路沿いに少し上野方向に歩くとトンネルがあります。

不気味な感じですが、トンネルを出るとすぐ地蔵坂の階段があり、その上に

諏方神社があります、江戸時代には、その神社は日暮しの里として東に筑波山

西に富士山が見える高台で景勝地で有名だったそうですが、まあ、江戸時代は

どこでも景勝地だったのではないかと思います。

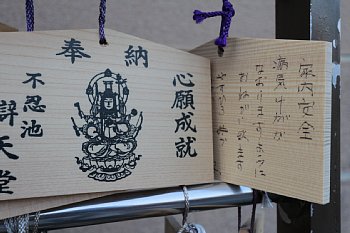

境内には、数体の庚申塚があります、宝永五年と刻まれていますので1708年

徳川綱吉の最後の時代の頃でしょうか。

諏方神社の先、左側に養福寺というお寺がありました、門の手前にこんな碑が。

警火 警視廳 と書いてありますが火の用心の事でしょうか、戦前の碑でしょうね、

こんなのは初めてみましたが当時は家事が多かったのでしょう。

再び、表通りの諏訪台通りへ出て戻って谷中方向へ歩くとやがて日暮里駅からつながる

御殿坂にぶつかります、通りの向かい側には谷中せんべい屋さんがあります。

大正時代の初期からあるそうです。

御殿坂の名の由来は江戸時代に寛永寺の山主輪王寺宮の隠居所の御殿があった

からだとガイドブックで読んだ記憶があります。

御殿坂を渡り、初音のみちを歩きました、名前からするといい感じのネーミングです。

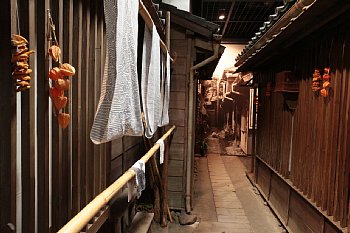

初音小路というほんとに狭い小路がありました。

映画のロケにでも使えそうな小路です、突き当りはトイレがあって行き止まりです。

小路の入り口に中華料理店があり、この先飲食店がなさそうなので覗いて

みました、狭い店内でテーブル席が2つとカウンターがあって客は二人だけだったので

カウンターに席を確保できました。

、あまり清潔感がかんじられませんが、老夫婦と若いお兄さんの三人で

営業しているようです、メニューは本日はラーメンと餃子の二種類だけとの事、

お品書きには豊富なメニューがならんでいるのですが....

それはそれとして、あきらめて、ビールとラーメンにしました。

ラーメンは東京ラーメンで鳴門がなつかしい、久々に鳴門入りラーメンを食べました、

味はさっぱりで昔はみんなこんなラーメンしかなかったなと思いながらたべました。

レトロな街にはレトロなラーメンが似合いますね。

店をでて、再び初音の道を上野の方向へあるきはじめます、この通りは大正から昭和初期

の町並みが残っていると言われているだけに、所々に懐かしい風景があります。

通りから少し右へ入ったところに観音寺という寺があります、この寺は以前にも紹介しましたが、

第六代の住職が朝山大和尚という方でその方の兄が赤穂浪士の近松勘六、弟が同じく赤穂浪士の

奥田貞右衛門で、この寺で会合を重ねたと伝えられています。

その寺の通りに写真の築地塀があります、土と瓦で積み上げられた趣のある塀で江戸時代には

侍や町人がこの通りを歩いていたのだなと思うと、どことなく江戸時代へ戻った気分になります。

このお店は錻力屋さんだそうです、これでブリキと読むんですね、昔の字は難しいですね。

ここは絵馬堂さん、絵馬を売ってるかなとおもいましたが料理屋さんだそうです。

このお店は手づくり絵葉書屋さんの「わがままや」さん。

どのお店も風情があっていいですね。

その先の左手の小路に小さなギャラリーがありました。

寺町美術館という名前で、浮世絵が展示してあります、入場料はたしか200円かな、

お茶のサービスがつきます、もとは剣道場だったそうですが、ゆっくりと休日の午後に

お茶をのみながら浮世絵をのんびりとながめられるのはなかなかいいものでした。

寺町美術館を出て先を急ぐと三崎坂にでます、この坂は千駄木交差点から団子坂を背

にして谷中ヘ向かうゆるい坂になっています。

この通りも両側にはお寺が並びのんびりとしていてとても都内とは思えない通りです。

このお店は民芸品を売っていました。

ここは、帆布店です、最近は帆布に人気があるようですが、結構高価ですね。

そういえば京都でも洒落た帆布店に行った事を思い出しました、お家騒動で有名

になった店でした。

こちらのお店は平井履物店、名のとおり履物屋さんです、今では珍しい履物専門店です。

そのすぐ隣にあるお店はいせ辰です、創業が1864年、江戸末期です、という事で江戸

情緒があふれる千代紙や手拭いを販売していました。

その先に谷中小学校があります、道路に面したところに井戸ポンプがあり、

この水は飲めないそうですが、以前は飲めたという事なのでしょう、

水質も悪化したということでしょうか。

その向かい側にはちいさな商店がいくつか軒先を並べています、まだまだ

ノスタルジックがかんじられる風景が見られます。

この通りから少し入った場所に瑞輪寺というお寺があり、飯匙祖師と書いていて

「しゃもじ」と読むそうで、厄除け安産の祖師だそうです。

由来は、文永十一年、日蓮聖人が佐渡からの流罪を赦免され、途中、武蔵の国

で立ち寄った家の家人の妻が難産に苦しみ聖人に救いを求めたところ、しゃもじ

を手にとって題目を唱えたところ無事安産となったことから信仰を集めたそうです。

もうその先は桜木町、交差点にある下町風俗資料館付設展示場にはこんな

看板もあり展示品をもてるだけでもけっこう楽しめました。

しばらく歩くともう上野公園につきます。不忍池の池畔には駅伝の発祥の碑が

あり、碑文をそのまま引用すると

「 駅伝の歴史ここに始まる 我が国, 最初の駅伝は,

奠都50周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競走」が

大正6(1917)年4月27日, 28日, 29日の

3日間にわたり開催された。スタートは, 京都・三条大橋,

ゴールは, ここ東京・上野不忍池の博覧会正面玄関であった。」

と書いてありました、なかなか勉強になりますね。