五月連休がはじまって、三日目の4月30日、好天にめぐまれ出歩く気になりました。

あまり、訪れない城西地区へ向かう事にして、最近、又、韓流ブーム

に更に熱がはいっているようなので、その雰囲気でも味わいたいと新大久保へと寄り道しました。

駅をおりると、すさまじいばかりの人出で、裏通りのレストランでもこんな人だかりです。

一人での食事も場所をさがしあぐね、やっとすいている店をさがしだし、ひとまず、以前から

食べてみたかった骨付きカルビ、こんな感じでしたが、ちょっと脂身が多いのです、量は

けっこうありました。

日本で食べる焼き肉とは違い、サンチュで包むだけではなく、いろんな食材で包んで食べるところが違います、

あとは、お店の人が肉やら野菜を切ってくれ食べやすいようにしてくれます。

なかなか親切なお店でした、一度たちよってみてはいかがですか、お店の名前はチェデポ。

にぎやかな新大久保ですが、裏通りを歩くうちに見つけた小泉八雲の住居跡

彼はこの地で1902年3月からなくなる1904年9月までの2年半この地でくらしました、彼の

作品は「怪談」におさめられた「耳なし芳一」が印象にのこっています、1904年に発表された

ので、ほとんど最後の作品なのでしょうか、それにしても、映画でもみましたが怖かった。

この住居跡の表示は大久保小学校の塀沿いにありますがその向かいには小泉八雲の記念公園

があります、ギリシア風の公園で、見た目はちょっとこへんの地域には場違いな感じがしました。

山手線の新大久保の駅から数分あるくと中央線の大久保駅につきます、電車で一駅目が、東中野

です、今回はそこが、散策の目的地です。

東中野駅から西武新宿線新井薬師までの一帯、上高田町は多くの寺があります、明治の終わり

頃から大正時代にかけて集中して移転してきたそうです。

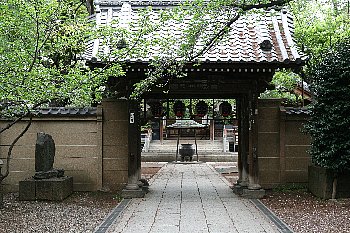

東中野駅から山手通りを抜け、狭い商店街の先に寺院が集まっています、最初に目につくのが正見寺です、

ここには江戸の三美人といわれた「笠森お仙」の墓があるそうですが、よくわかりませんでした。

そこから、少し下ったところに高徳寺があります、そこには江戸中期の朱子学者、新井白石の墓があり

ます。

その先は松源寺です、門前にはさるが鎮座していて、たのしい雰囲気です。

通称、さる寺といわれているそうですが、縁起では江戸元禄年間に住職が隅田川の渡し船に

乗ろうとしたとき、猿が住職の袖を引き、乗りそこなったそうで、その渡し船が転覆し命拾いをして

その縁にちなんで、さる寺と云われたそうです。

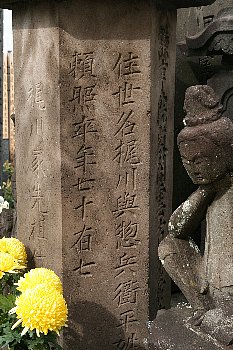

その先に天徳院があります、ここには梶川頼照の墓があります。

彼は幕府留守居番として江戸城中に勤務していましたが、刃傷松の廊下事件で吉良上野介に切りつけた

浅野内匠頭を取り押さえた人物です、その手柄で五百石加増されましたが、浅野びいきの

江戸時代では子孫にまでその事件の事で、嫌味を言われたとそうです、しょうがないですね。

浅野内匠頭の願いであった、「あと一太刀〜」の言葉を聞き入れていれば、忠臣蔵はどんな顛末となったのでしょうか...

右の写真は境内にあった無縁仏...

この通りにはけっこうレトロな建物ものこっています。

この通りにはけっこうレトロな建物ものこっています。

古い蔵の酒屋です。

そこからしばらく歩くと万昌院功運寺があります、この寺の墓地には江戸時代の大名、高家から

剣術家、また小説家の墓があります。

このお墓は林芙美子のお墓です、47歳の若さでした、彼女の好きな言葉は

「花の命は短くて苦しきことのみ多かりき」でした。

このさみしいお墓は、旗本白柄組頭領だった水野十郎左衛門の墓です、あの町、幡随院長兵衛を風呂場で

殺害した人物でした、ここがお墓なんですね....

このお墓は吉良家14代から17代までのお墓です、一番右のお墓が吉良上野介のお墓、

墓碑に刻まれた没年はやはり、元禄十五年十二月十五日と刻まれていました。

写真を掲載していませんが、それ以外のお墓では、直心影流を広めた長沼四郎左衛門尉藤原國郷

の墓や丹後宮津藩第二代藩主永井尚長の墓もあります、

永井は1680年、徳川家綱が死去し、芝増上寺での法要のさい、志摩鳥羽藩第三代藩主の内藤忠勝

により殺害されました。

内藤忠勝の姉は赤穂藩主の浅野長友の正室となった方で、この二人の長男が浅野長矩、

浅野内匠頭でした、不思議な因縁ですね...

この寺の先はもう新井薬師です、境内は広く、近所のお子さん連れやお年寄りのいい散歩

コースになっているようです。

本日の散策はここが最後になりました。