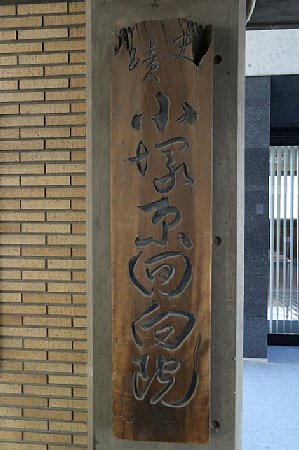

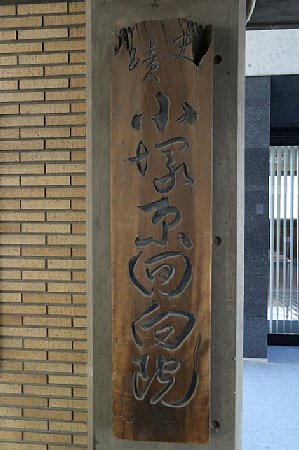

小塚原回向院

南千住は何度か訪れていましたが、ここ、回向院は見学した事はあるの

ですが、掲載するのがあまり気のりがしなく、先日改めて訪れてみました。

というのも、史跡とはいえ、処刑された人達の墓地、慰霊碑ということで

まあ、見学はいいとして訪問記をかくことに違和感があったかもしれません。

ところで、回向院という名のお寺は両国にもあり、そちらは、浄土宗の

両国回向院として知られています。

小塚原回向院は寛文7年、ちょうど徳川家綱の時代に本所回向院の住職

が小塚原の処刑場で処刑された罪人のため常行堂を創設し、その後、

小塚原回向院として独立したそうです。

場所はJR常磐線南千住、地下鉄日比谷線南千住、TX南千住の3駅

がある駅前にあります。

建物はコンクリートずくりの素っ気ない感じのつくりで、木の表札が

なんとなくそれらしく寺院であることを表しています。

常磐線のガード下をくぐった反対側には回向院から独立した延命寺があります。

ガード下は通路幅もせまく、何とも言えない殺風景な雰囲気です。

ガード下をくぐりきった場所に延命寺があります、このお寺はかって回向院

の一部でしたが寺院を線路が横切ったため独立したそうです、ここには

、首切り地蔵と呼ばれる地蔵があり、小塚原処刑場で処刑された刑死者の

菩提をとむらうため寛保元年(1741)に造立されたそうです、山門もわかりにくく

ほとんど道路際に鎮座しています。

高さ約3メートルほどの地蔵さまで、道行く人を見据えています。

回向院にもどりますが、入り口右手には「観臓記念碑」があります、

江戸時代当時、人体の内部は漢方医学でいう五臓六腑とされており、

疑問を感じていた杉田玄白は、前野良沢、中川淳庵とともにオランダ

の医学書「ターヘル・アナトミア」を携えここの処刑場で腑分け(死体解剖)

に立ち合い医学書の説明のほうが正しい事を知るのでした。

三人はやがて「ターヘル・アナトミア」の翻訳にとりかかり「解体新書」として

腑分け見学の3年後の1774年に翻訳を終えました。

それを記念したのが入り口にある「観臓記念碑」です。

回向院に入ると、右側のせまいエリアが現在史跡として一般に公開

されています。

史跡エリアは元刑場だけに処刑された罪びとたちの墓や記念碑が

あります。

この墓は二・二六事件に加担した磯部浅一と彼の妻登美子の墓です。

なぜ回向院に埋葬されているかはよくわかりませんが、本人の希望

とどこかに記載がありましたが、彼の獄中日記では「私の骨がかえったら、

とみ子と相談の上、都合のいいところへ埋めてください。もし警察や

役場の人などがカンショウなどして、かれこれ文句をいうようなことが

あったら、決して頭をさげてはいけません、もしそれに頭をさげるよう

でしたら、私は成仏できません〜」と書いています。

それほど彼は自分の行動に対して正当性をもっていたのでしょう。

磯部浅一の辞世は

「国民よ国をおもひて狂となり痴となるほどに国を愛せよ

三十二われ生涯を焼く情熱に殉じたりけり嬉しともうれし

天つ神国つみ神の勅をはたし天のみ中に吾等は立てり

わが魂は千代万代にとこしえに厳めしくあり身は亡ぶとも」

でした。

処刑の時、磯田は妻の髪の毛を棺に入れる事を希望したそうで、

病身であった彼の妻登美子はその後4年後になくなりました。

事件に関与したとして処刑された22名は都内港区元麻布の賢崇寺

に墓があります。

史跡の一番奥には吉田松陰の墓石があります、彼は江戸伝馬町で

斬首後、弟子の桂小五郎(後の木戸孝允)達により、世田谷の松陰

神社へ改葬されました。

墓石の右手には頼三樹三郎の墓石があります。

この墓も吉田松陰と同様に長州藩下屋敷のあった松陰神社へと

改葬されました。

いずれも安政の大獄の弾圧の犠牲者です。

文久二年に朝廷の意によって国事で倒れたものの遺骸については

改葬が許されたことになりました。

三樹三郎の父は詩人あるいは歴史家として有名な頼山陽です、著名な

作品では各時代の天皇、権力者を記述した日本政記などが知られて

います。

一番奥の突き当りの右の墓が頼三樹三郎その向かい側に並んでいる墓は、

桜田18烈士の墓です、彼らは安政七年の三月、桜田門外にさしかかった

彦根藩藩主で江戸幕府大老の井伊直弼の行列を水戸藩の脱藩者17名

と薩摩藩士1名とで行列を襲い暗殺した事件、桜田門外の変の襲撃者

です。

暗殺の発端は言うまでもなく安政の大獄にありました。

安政の大獄は大老井伊直弼が勅許をえずに日米修好通商条約を結び、

さらに将軍継嗣問題で13歳の徳川家茂を将軍にさせ、その事に反発した

反対勢力を弾圧した一連の事件でした。

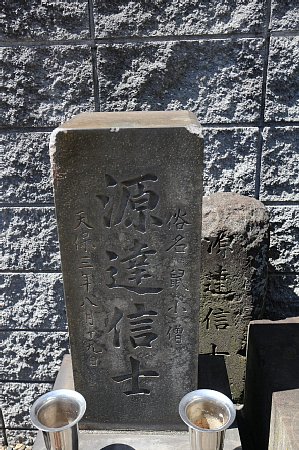

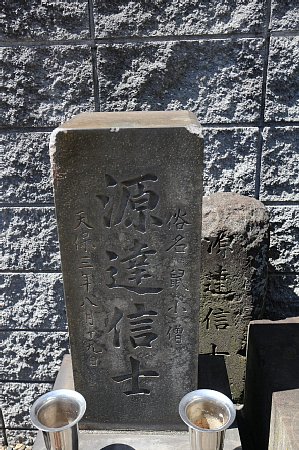

松陰の墓の右隣りには橋本左内の墓があります。

この墓地の中では唯一屋根付きのお墓です、彼も安政の大獄に連座したとして

頼三樹三郎とともにとらえられ26歳のおり小伝馬町で刑死しました。

連座の理由は、彼は当時福井藩士で、主君は松平春獄でした、春獄は将軍継嗣

問題で徳川慶喜を推挙していました、側近であった左内は主君の意をくんで

徳川慶喜擁立にむけ奔走しましたが、その事が罪となり捕らえられました。

左内は幼いころより、抜きんでた知性があり、15歳の時には自省のために記した

「啓発録」を書いています。

その一節を紹介します、読みにくいとは思いますが大体の事は感じることができると

おもいます。

「稚心を去る

稚心とは、をさな心と云事にて、俗にいふわらべしきこと也、茶菜の類の

いまだ熟せざるをも稚といふ、稚とはすべて水くさき処ありて物の熟して旨き

味のなきを申也、何によらず稚といふことを離れぬ間は、物の成り揚る事なきなり。

人に在ては竹馬紙鳶打毬の遊びを好み、或は石を投げ虫を捕ふを楽み、

或は糖菓蔬菜甘旨の食物を貪り、怠惰安佚に耽り、父母の目を竊み、芸業職務を懈り、

或は父母によりかゝる心を起し、或は父兄の厳を憚りて、兎角母の膝下に近づき

隠るゝ事を欲する類ひ、皆幼童の水くさき心より起ることにして、幼登の間は強て

責るに足らねども、十三四にも成り、学問に志し候上にて、此心毛ほどにても残り

有之時は、何事も上達致さず、迚も天下の大豪傑と成る事は叶はぬ物にて候。

源平のころ、並に元亀天正の間までは、随分十二三歳にて母に訣れ父に暇乞して、

初陣など致し、手柄功名を顕し候人物も有之候、此等はみな稚心なき故なり、

もし稚心あらば親の臂の下より一寸も離れ候事は相成申間敷、まして手柄功名

の立つべきよしはこれなき義なり、且又稚心の害ある訳は、稚心を除かぬ時は、

士気振はぬものにて、いつまでも腰抜士になり候ものにて候、故に余稚心を去る

を以て士の道に入る始と存候なり。」

時には童心に帰りたいなどと考えている自分には15歳の少年の文章がまぶしいかぎりです。

彼の主君であった、春嶽は当然として安政の大獄に巻き込まれるはずもなく、明治政府

では民部卿、大蔵卿などを歴任しつつがない人生を全うしました。

これはいつの時代でも同じことでしょうか....

その墓地の手前には何体かの墓があります。

これは腕の喜三郎の墓、江戸寛文の時代、街中で喧嘩し

腕を切られ、帰宅し見苦しいからと子分にのこぎりで切り落とさせた

という逸話のある侠客だそうで、刑死はしておらず長生きしたそうです。

ここに墓があるのは歌舞伎狂言で有名になったからだそうです。

この墓は、明治の毒婦といわれた高橋お傅の墓です、遊び人の恋人

のため古物商を殺害した罪で明治12年1月末、最後の斬首刑

で刑死しました、実際、毒など使用したわけではなく、戯作の途上人物

で毒婦として扱われたためでした。

この墓は片岡直次郎の墓、江戸時代の悪人で、処刑後、遊女

の三千千歳が遺体を引きとり回向院に墓をたてたとされ、これも

歌舞伎の情話もので有名になったそうです。

この墓は鼠小僧次郎吉の墓です、説明も必要ないほど有名な盗賊

です、両国回向院にも墓がありますがあちらは供養塔だそうです。

彼も歌舞伎の演目で登場して有名になりました。

彼ら以外の墓としては、坂下門外の変に連座したといわれる中野方蔵や

津軽藩主の暗殺を計画した相馬大作の墓もあります。

回向院を出て常磐線沿いに歩くと以前にも紹介したうなぎで有名な尾花があります。

なかなかいい雰囲気のお店です、一度は入ってみたいのですが、値段も

それなりに....という事で。

しばらく歩くとほどなく、日光街道にでます、街道を左折して右側に円通寺があります。

以前紹介したので説明は省略しますが、近代的な建物で一瞬、お寺さんとは気

がつきませんが正面のモニュメントに寺院らしさがありました。

ここには、戊申戦争で戦死した彰義隊の墓があり、又弾痕の跡がすさまじい

上野寛永寺の黒門が移設されています。

この地蔵は村越吉展ちゃんのための慰霊碑です。

吉展ちゃんは事件から2年後に犯人の自供どうりこの円通寺の墓地から

白骨でみつかりました。

ほんとうに痛ましい事件でした。

円通寺から日光街道を下ると街道沿いに素盞雄神社があります。

夏らしい風鈴や氏子の手ぬぐいなどが涼を呼び込んでいました。

2017年7月14日、夏盛りの散歩でした。

<戻る>