上野でアコースティックのコンサートがあり早めに自宅を出、西日暮里で下車し千駄木へと歩きました。

この界隈はやねせんと呼ばれているらしい、先週、会社の友人から聞かされた、谷中、根津、千駄木の頭文字

を並べたそうで、わかりやすいといえばわかりやすい、しらなかったの?といわれ少し不満。

まあ、どちらでもいいことにして、今回は地図なし散歩で、少し不安でしたがとりあえず、足のむくまま....

西日暮里を降り、道灌山通りを上っていき、途中立ち寄りしたい横丁がありましたが、あとで時間があれば

ということにしてまっすぐ進み、不忍通りを横切り狭い道筋をあるいてみました。

であった通りは藪下通りです、地図なしの旅も面白いものが見つかります。

この赤い門柱は宮本百合子ゆかりの地にあった実家の名残りだそうです、彼女の小説はまだ読んだ事がありませんが、

昭和初期の作家で17歳で「貧しき人々の群れ」で文壇にあらわれ天才少女と言われたそうです、一歳違いですが、

フランソワーズサガンがデビューしたのは18歳でしたね、サガンのデビュー作の「悲しみよこんにちは」を読んだときのショックは

今でも残っています、先日、読み返してしまいました。

映画もよかったでした、主人公のセシール役のジーンセバーグが印象的でした、結局セバーグもほとんどこの映画以外

ではヒットせずに巴里でアルコール中毒のすえ自殺してしまいました、車中での自殺で発見されるまで日にちがったっていたと

記憶していますが、悲劇的な最後でした。

今では、映画での彼女のヘヤカット、セシールカットだけが記憶にのこされているだけです。

話は脱線してしまいましたが宮本百合子で記憶にあるのは共産党の以前の宮本書記長の妻だったことぐらいでした。

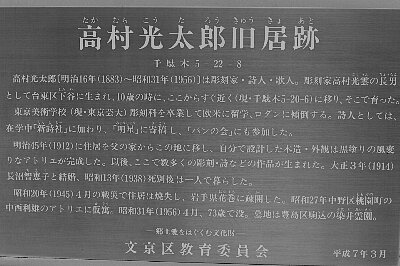

近くにあった高村光太郎の旧居跡の碑。

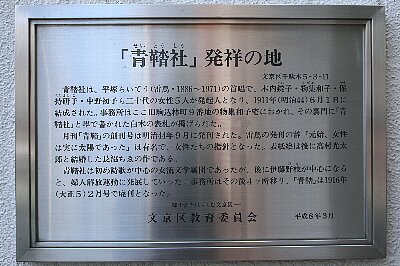

またこの近所には青鞜社発祥の地の碑もありました、青鞜社は平塚らいちょうなど新しい女性の生き方

を模索し、雑誌「青鞜」でその主長を展開していきました、1911年の創刊号に平塚らいちょうの評論は

「元始、女性は太陽であった。真正の人であった。今、女性は月である。他に依って生き、他の光に依って

輝く、病人のような蒼白い顔の月である」

と書いていました。

左の写真は、旧安田財閥の安田楠雄邸だそうで大正8年に建てられたそうです、残念ながら開館は毎週水曜日、

土曜日だそうで入れませんでした。

どこかで見た記憶のある路地裏、道路へ描いた線路、昔はみんな子供だったんですよね.....

ここは、駒込大観音と呼ばれる、光源寺の観音様、右は境内の石仏です。観音様は戦災でいったん焼失しその

後、再建されたそうでまぶしさがなんともいえませんでした。

左の地蔵は、東都六地蔵で唯一、建立当初の地蔵として残っている専念寺の地蔵、専念寺本堂は

戦災で焼けおち、地蔵だけが露地蔵として残されています。

江戸六地蔵は「先の六地蔵」、「後の六地蔵」の二つがあるそうで、有名なのは「後の六地蔵」で「宝永の六地蔵」

とよばれ、この「先の六地蔵」は「元禄の六地蔵」とよばれて区別するため「東都六地蔵」と呼ばれているそうです。

紛らわしいですが、20年ほどの差ですが、数が少ないからあまり有名じゃないのかな....

道路沿いのレトロな商店、まだ営業中でした。

ここは、根津神社、右は楼門です。

日本武尊が創始したと伝えられているそうですが、広い境内がいい散策コースとなっていました。

この神社の付近は昔は遊郭があったそうで、作家坪内逍遥はたびたび、根津遊郭に通い、やがて一人の娼妓に想いをいれ、

身請けし明治19年に夫婦となったそうです。

根津周辺、神社裏手周辺の町並みはまだ懐かしさを感じさせるものがありました。

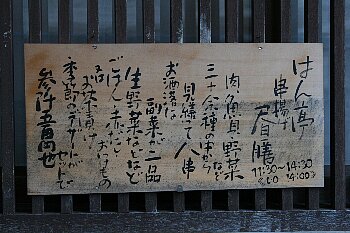

最後に遅い昼食にと考えていた「はん亭」の串揚げでしたが値段にあっとうされてしまい、こんどボーナスがでたらという事にしました。

根津はこの辺で.....

、