先日の事ですが、テレビを見ていたら、芸能人の散歩の番組で3年B組金八先生

のロケ地だった場所を紹介していました、自宅から場所も近いところなので、

番組に誘われぶらりと行って見る事にしました。

3年B組金八先生の番組はほとんど見た事がなかったのですが、どうという理由が

あるわけではないのですが、あの、なんというか、番組全体が醸し出す雰囲気

にあまりなじめなかったような気がしていたからかもしれません。

その場所は常磐線の北千住駅の東口から荒川土手あたりまでの一帯のようで、

以前よく訪れた、千住宿場跡とは駅をはさんで反対側にあります。

北千住駅を降りると、学園通りという狭い商店街があります、学園というのは

駅前に東京電機大学の千住キャンパスがありそこからつけられたネーミング

のようです、西口と違い、ごちゃごちゃとした感じで、都内のあちこちにある昔

ながらの商店街という風情があります。

酒屋さんも店先にこれでもかというほど飲み物が積み上げられ、下町の雰囲気を

盛り上げてくれます。

着いた時はもう昼過ぎだったので、軽くざるそばをいただきました。

やっと見付けた蕎麦屋さんです、こんな店構えのお店で雰囲気はとてもいい感じ

でした。

蕎麦屋を出て少し歩くと、広い通りと交差します、この通りは旭町商店街といい、

この辺が3年B組のロケにつかわれたようです、あまり、番組もみていないせい

もありますが、どうというほどもないごく普通の商店街です。

通りのはずれにある中華そば屋の日の出屋さん、この店はロケのスタッフが

よく利用したそうです、残念ながらさっき蕎麦をたべたばかりなので今度、縁

があれば行ってみたいと思います。

この辺はもう東武伊勢崎線の牛田駅近くになります。

牛田駅は京成電車の関谷駅と向かい合わせに並んでいて、同じ駅名では

ないのが紛らわしいですね。

電車が通るガード下は高さが1.7メートルという事でちょっとしたスリルがあります。

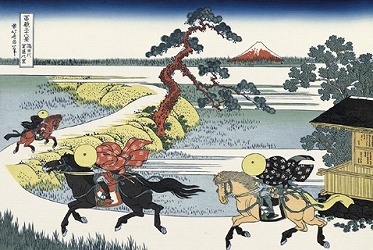

関谷は江戸時代は風光明媚な場所であったらしく、葛飾北斎の富嶽三十六景

の中で「隅田川関谷の里」として描かれています。

富嶽三十六景ではすべてに富士が描かれて、江戸時代では高見の場所でなく

ても富士がみえたのでしょうね。やはり日本人の心の原点として富士があり、

富士信仰となっていったのでしょうか、今では邪魔な建物だらけですが....

先ほどのガードのすぐ近所に柳原千草園という公園があります、もとは製紙工場

だったらしく平成になって足立区へ売却し、公園になったそうで、あまり大きな

公園ではありませんが、かわいらしい銅像と、きれいな花が慰めてくれました。

公園から隅田川にでて上流へさかのぼって歩くと、千住大橋へとたどり着きます。

この橋は、松尾芭蕉がおくの細道へと旅立った出発地です。

松尾芭蕉と弟子の曾良は1689年(元禄2年)3月に深川の芭蕉庵を出て

ここ、千住までは船で行き、ここから徒歩で日光〜中尊寺〜象潟(きさかた)

〜大垣までの450里、約1800キロを143日かけて道行きしました。

おくの細道では「むつまじきかぎりは宵よりつどいて、舟に乗りて送る。

千じゆと云う所にて船をあがれば前途三千里の思い胸にふさがりて、・・・」

と書いています。

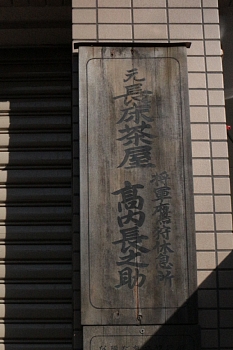

このあたりの通りは旧宿場町であった事もあり、この通りの家先には元

は宿場のそれぞれのお店であった事を紹介する看板が掲げてあります。

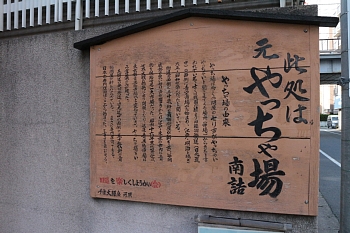

その頃から、ここは、やっちゃ場ができ、にぎわいましたが、今はそこに

やっちゃ場があった事を示している看板があります。

ここからは北千住駅までは約20分ほどでたどりつきます。

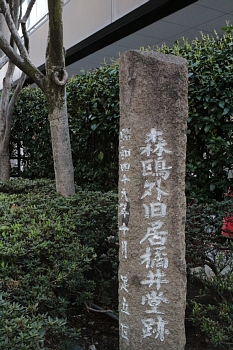

途中、森鴎外の旧居跡の碑がありました。

森鴎外の父、静男は1878年(明治11年)に郡医としてこの千住に住み、

その後、郡医を辞め、明治14年に橘井堂森医院としてここで開業したそうです、

息子の鴎外は同じ年の7月、東大医学部を卒業し、陸軍軍医副として

任官し、人力車でここから陸軍病院へ通いました。

その後、ドイツ留学までの4年間この千住にすんでいました。

明治44年に鴎外は「カズイチスカ」を出筆しましたが、この小説は、

当時の父の診察への態度を書いています。

「 前略〜初めは父がつまらない、内容の無い生活をしているように思って、

それは老人だからだ、老人のつまらないのは当然だと思った。

そのうち、熊沢蕃山(くまざわばんざん)の書いたものを読んでいると、

志を得て天下国家を事とするのも道を行うのであるが、平生顔を洗ったり

髪を梳(くしけず)ったりするのも道を行うのであるという意味の事が書いてあった。

花房はそれを見て、父の平生(へいぜい)を考えて見ると、自分が遠い

向うに或物を望んで、目前の事を好(い)い加減に済ませて行くのに反して、

父はつまらない日常の事にも全幅の精神を傾注しているということに気が附いた。

宿場(しゅくば)の医者たるに安んじている父のレジニアションの態度が、

有道者の面目に近いということが、朧気(おぼろげ)ながら見えて来た。

そしてその時から遽(にわか)に父を尊敬する念を生じた。」

結果として、権力の道を選んだ鴎外が、父への尊敬への念、そしてその姿が医者

としての求道者の道をどうみていたのかは本人しかわからないでしょうね。

そこから、北千住までは狭い通りで、ビルの下にも通路があります。

両脇に連なる飲み屋街は昼から営業しています。

誘惑にかられながら本日は帰宅しました。