有楽町ガード下のドイツビアレストランで久しぶりの再会を祝し、

ドイツビールで乾杯して、旧交を温めたのですが彼女から

ドイツ料理のアイスバインを進められました。

豚のすね肉の煮込み料理だそうですが、日本では豚足という事

でしょうか。

豚足は恰好がグロテスクなため、ほとんど食べた事はなかったのですが、

こちらはけっこうたべれたので不思議でした、すね肉といわれたからでしょうか、

豚足といわれれば多分たべなかったかもしれませんね。

ネーミングで左右されてしまう自分もなんだか....食べず嫌いは死ぬまで治らない

という事でしょうね。

大分の友人の彼女は私と食事のまえに北斎美術館で時間をつぶしたそうで、

けっこう楽しめたので一度いってみてはと勧められたのを思い出し、両国へ

でかけてみました。

両国駅は以前訪れた時と変わり、駅舎内には素敵な商業施設ができていました。

「江戸NOREN」という施設で中には観光案内所もあり、外国人も多く訪れていました。

なかなか工夫を凝らした洒落た飲食店が並び、立ち飲みスタンドがあるのも

気に入りました。

館内中央には両国らしく土俵がありいい雰囲気を醸し出しています。

土俵のサイズも両国国技館と同一のサイズで相撲協会が監修したそうで

本格的です。

この施設は丁度、昨年の11月25日にオープンしたそうでこの付近の散策がてら、

訪れてみてはいかがでしょうか、休日のお昼時は並ぶかもしれませんけれど、

並んだ会はあると思います。

駅周辺は多くの飲食店が立ち並んでいますが、特徴的なのはやはりちゃんこ鍋

屋さんがあるのが印象的です。

狭い裏通りにもいろいろなお店があり散策も楽しくなります。

といっても本日の昼食は駅前の立ち食い蕎麦になりましたが、

これはこれで時間がない時はしょうがないですね。

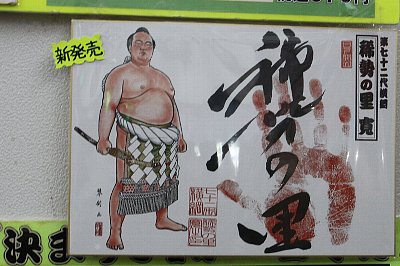

両国といえば国技館ですが、三月場所は大阪なので国技館

は売店だけが営業中でした。

稀勢の里も横綱になり売店では新製品が発売されていました。

番付表はすでに売り切りという事で以前なら、かなりあまっていたのですが、

さすが稀勢の里人気でしょうか。

国技館から江戸東京博物館を過ぎおおよそ10分足らずで

「すみだ北斎美術館」にたどり着きます。

なかなかユニークな建物です。

訪れた日は丁度企画展としてピーターモース氏のコレクションが展示

されていて北斎の富嶽三十六景を見ることができました。

気に入った絵葉書を二枚ほど購入しました。

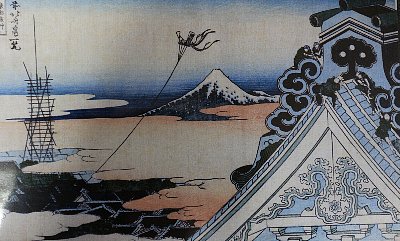

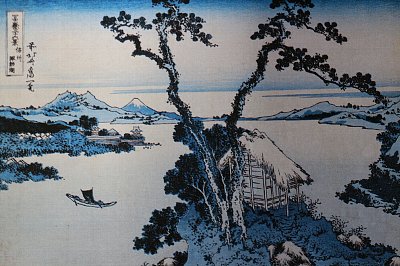

館内の写真は撮影禁止なので絵葉書を掲載してみました。。

この絵葉書は富嶽三十六景東都浅草本願寺です、本願寺の圧倒的な

屋根、そして左側にそびえる火の見櫓、中央には空高く上がった凧、

その奥に富士山、見事な構図の版画ですね。

この版画は信州諏訪湖、中央にかすかに見える出島の先のお城は高島城、

その奥に富士が見えますね、かっての日本の穏やかな原風景を

描いていますね。中央の祠と松の木が諏訪湖にアクセントをつけていて

いるのが特徴的ですね。

美術館をでて、少し歩いてみるとさすが両国でした。

相撲部屋がありました、八角部屋です、親方は61代横綱北勝海ですね。

力士さんは隠岐の海なら知っています。

ここは片男波部屋、師匠は元関脇玉春日さん、幕内力士さんは玉鷲。

今、相撲部屋はこの2部屋を含めて44部屋だそうですが、十両以上の

関取が不在の部屋は14部屋もあり部屋の維持も大変な事と思います。

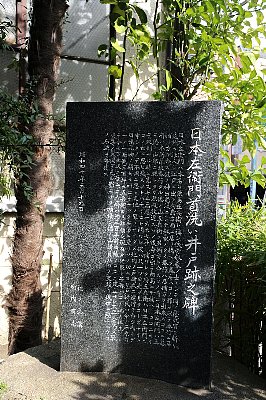

歩く途中みつけた神社に、「日本左衛門首洗い井戸跡之碑」

がありました。

案内によれば江戸市村座での歌舞伎の演目「白波五人男」の日本駄右衛門

のモデルとなったのが大盗賊の日本左衛門だそうで観念して大阪で自首し

江戸送りの後獄門となりましたが、愛人がその首を盗み出しここで洗ったとあります。

あちこち歩いてみると、首洗い井戸といわれる場所が多いような気がしますが

死者への思い入れとが首に執着する日本人の心情が過去の時代に

はあったという事なのでしょうか。

ずい分とあるきましたが、蔵前橋まできました。

橋のたもとに浅草御蔵跡碑というのがありました、碑文では、江戸幕府

が直轄地や天領からの年貢米を保管した蔵で、旗本、御家人への給米

用として保管していたそうです、各地には京都の二条、大阪と合わせて

三御蔵と言われたそうです。

この蔵の前側一帯は御蔵前という地名であったため、今現在も蔵前という

町名として残っているそうです。

蔵前橋から上流側は厩橋そして駒形橋になります。

駒形橋は綺麗なアーチをもつ橋ですね、屋形船、スカイツリー、アサヒビール

本社ビルがみえていい風景です。

浅草で有名な食べ物といえば、天ぷら、どぜう、そしてこの店、麦とろ

かなと思います。

幼いころ両親に連れられ訪れた記憶がありますが、麦飯のうえに

とろろが乗っていて、それなりの料理というか食べ物でした。

素朴な、食べ物には違いはありませんが...

ここは、もう浅草です。

雷門はいつもにぎわっています、後ろに見えるはずの五重塔は2017年

9月一杯まで修復工事だそうでしばらくはみえません。

最近浅草では人力車の多さが人目をつきます、女性の俥夫も見かけました、

かなり体力を使う仕事と思いますが、天候にも左右され収入も安定しないのかな

なんて心配してしまいます。

浅草神社神楽殿ではこども歌舞伎まつりをやっていました、可愛らしいですね。

これは以前少年ジャンプ連載「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の記念碑

なぜ浅草にと思いましたが、マンガの主人公両津勘吉は浅草生まれでよく友人

の村瀬君と境内で遊んでいたことが浅草物語に描かれていたそうです。

それにちなんで、碑の一文に「友情はいつも宝物」と刻まれています。

薄情な時代になりましたが友情はいつもこうありたいですね。

銭塚地蔵尊の前に咲いていた水仙、まだ咲いているのですね。

本堂前の鮮やかな神社幟が目立っていました。

名前の通り祈願すると、商売繁盛の御利益があるそうです。

銭湯がありました、曙湯さんという名前です、昭和24年の創業だそうでけっこう

古いですね、趣がありますね。

お蕎麦屋さんの大黒屋です、会社勤めの頃、同僚たちと訪れました、蕎麦が

できあがるまでおおよそ一時間待って、しっかり酔いが回ってから蕎麦を賞味

しました、蕎麦はとてもおいしかった、ここのお店はおすすめです。

浅草5丁目から約1キロほど歩くともう山谷地区です、以前涙橋あたりを歩いた

事がありましたが、昔に比べかなり治安はよくなったような気がしました。

最近は外国の旅行者が安宿を求めてくるようで時代背景も変わってきているの

ですね。

といっても、一歩路地裏には道端で寝ている方も見かけましたが...

そこから先はもうわずかで南千住の駅に着きます。

駅前にある小塚原回向院、もう5時をまわっていたので、見学は

できませんでしたが、寺院の入り口には吉展地蔵尊という供養塔

があります。

記憶してる方も、もう少ないかもしれませんが1963年3月当時4歳の

入谷に住んでいた吉展ちゃんが誘拐された事件がありました。

当時はかなり世間を騒がせた事件でした、犯人は2年後に逮捕

されたのですが、吉展ちゃんは誘拐数日後には殺害されていたという

悲しい事件でした。

南千住駅前には松尾芭蕉の奥の細道旅立ちに際しての矢立初め

の句を詠む碑があります。

句碑は「行春や鳥啼魚の目には泪」と書いてあります。

他の項でも書きましたが、千住は芭蕉の奥の細道への旅立ちの出発地

でした。

奥の細道の千住物語の部分には

「千じゆと云ふ所にて船をあがれば、前進

三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそゝぐ。

行春や鳥啼魚の目には泪

是を矢立の初として行道をなをすゝまず。人々は途中に立ちならびて、

後かげのみゆる迄はと、見送なるべし。」

こう記載してあります。

行程450里、約1800キロ、日数143日程度、長旅への思いを詠んだ句ですね。

江戸の時代ではこんな長旅は死と隣り合わせの厳しい旅なのでしょうね。

3月20日の散策、久しぶりでしたが両国から南千住まで長い歩行距離でした。

<戻る>