<戻る>

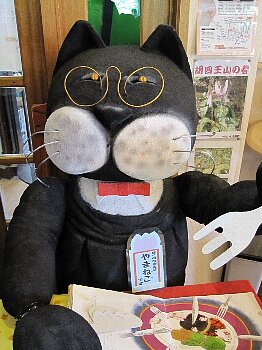

「ハロウイン」・・・2025.10.31

今日はハロウインですね。

先日はハロウインパーテイに呼ばれて参加しましたが、参加条件が仮装で参加という事で

大奮発して衣装とお面を購入しました。

年一回しか使わないし、来年も参加なら、ちがう仮装衣装なども買わなくちゃいけなくて

とんだ出費でした。

まあこんな感じでした。

参加者の皆さん、十分怖がってくれたので大満足!

「AIの事」・・・2025.7.9

話題がでてずいぶんたちますが、みなさん、利用していますかね、

最初はSNSで写真を作成していたりしていましたね、Blueskyではけっこう多く投稿がありましたね、

自分も頑張って作成していました、けっこう楽しかったので...

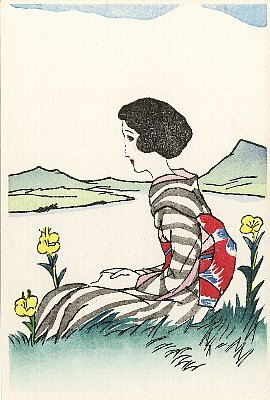

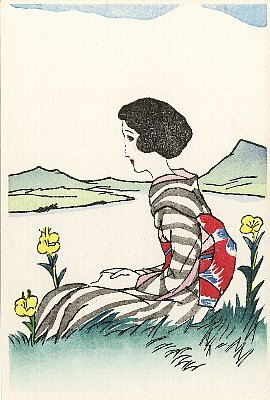

とか

星の王子さまシリーズをつくっては投稿していました。

最初の写真のタイトルは「星の王子さま恋人を待つ」、2番目は「焼き鳥を食べる星の王子さま」

まあつまらない投稿をしていましたが、最近は何かを調べる時にはAIが有用だと気がつきました、

以前はWikipediaをつかっていましたが、技術的な何回な質問に対する回答が的を得ているので

多用していました...

ある日、自分事ですがイベントで頻繁に出ているので自分を検索してみました、何と、住所、メルアド

、家の固定電話番号、携帯電話番号が表示されちゃいました...

AIが現在問題になっているのは、著作権で、ネット上のあらゆる情報を検索して表示する点ですが、

一番恐ろしいのは個人情報が公開されてしまう事に気がついてしまいました。

遊び半分とは裏腹にとんでもないことになってしまいますね。

「花金復活」・・・2023.04.15

昨日は、久々、大分の友人が上京。

15日のラグビー観戦と行きつけの美容院に行くためだそうで、以前の会社の仲間に声をかけ品川で懇親会でした。

バンドの練習があって集合の5時にはいけず、6時過ぎの合流、つかのまに2時間の時間制がすぎ、一口飲んで、二次会の場所探しへ。

ところが、さすが花金でどのお店も満員!すれちがったサリーマンのグループ、五反田に行こうか!

うちらも、最悪コンビニでお酒買って公園にしようかなんて話しながら、最初のお店できいたら、30分待ちなら6人OKということで、ふらふらしながら待機...

やっとお店に入ったら、店員さん「お帰りなさい...」だって!

もう、コロナはどっかにいってしまってますね、楽しい、品川でした。

ディープなお店もありましたよ!

やっと、午前様、ぎりぎりで帰宅したような気がしましたが...どうかな...

「チャットGTP」・・・2023.3.3

最近ニュースでチャットGPTが話題になっていますね。

という事で、今日早速、試してみました。

まずは簡単な質問してみました。「千葉県我孫子市は住みやすいですか」

答えは以下

千葉県我孫子市は住みやすいですか

千葉県我孫子市は、首都圏の中心部に位置する住みやすい都市の一つです。

以下に、その理由をいくつか挙げてみます。

1. 周辺環境が充実している:東京都心にアクセスしやすく、成田空港にも近く、

交通の便が良いため、ビジネスや観光にも適しています。

また、自然豊かな公園や湖もあり、アウトドアスポーツを楽しむことができます。

2. 教育機関が多い:私立・公立を合わせると、多くの小中学校や高校、専門学校、

大学があり、教育に力を入れていることがわかります。

3. 安心できる治安:治安が比較的良く、住民が安心して暮らすことができる環境が整っています。

4. 住宅事情が良い:住宅事情が良く、比較的家賃や物件価格が安定しているため、

家族での移住やファミリー層の方々にも適しているかもしれません

。

以上の理由から、千葉県我孫子市は住みやすい都市の一つと言えます。

しかし、個人の好みや価値観によっては異なる場合もあるため、

具体的にどのような条件を重視するかによって評価が異なる場合があります。

こんな感じです、まあ、暇つぶしにはいいですね。

宿題の答えもやってくれるそうですが...夏休みの宿題について質問しました。

夏休みの宿題をすぐに終わらせるために、以下のような方法があります。

スケジュールを立てる:宿題をいつまでにやり終えるか、どのように分けてやるかを明確にし

、スケジュールに落とし込みましょう。

計画的に取り組むことで、宿題を効率的にこなせるようになります。

集中する時間を作る:宿題をするための集中力が必要です。

スマートフォンやテレビなどのデバイスを切って、静かな場所で作業することで、集中力を高めることができます。

分からない問題はすぐに解決する:宿題に取り組んでいる中で分からないことがあった場合は、すぐに解決するようにしましょう。

友達や家族に聞くのも良いですし、インターネット上には多くの情報があるため、それを活用することもできます。

タイマーを使う:時間を決めて取り組むことで、集中力を高めることができます。タイマーを使って、30分間集中して宿題に取り組み、

5分間の休憩を繰り返すなど、作業と休憩をバランスよく取ることが重要です。

目標を設定する:宿題を完了したら、ご褒美を用意したり、好きなことをするなど、達成感を得られるような目標を設定して取り組むと、

やる気がアップするかもしれません。

以上の方法を取り入れることで、夏休みの宿題を効率的にこなし、余裕を持って休暇を楽しむことができます。

けっこうつかえそうですね。

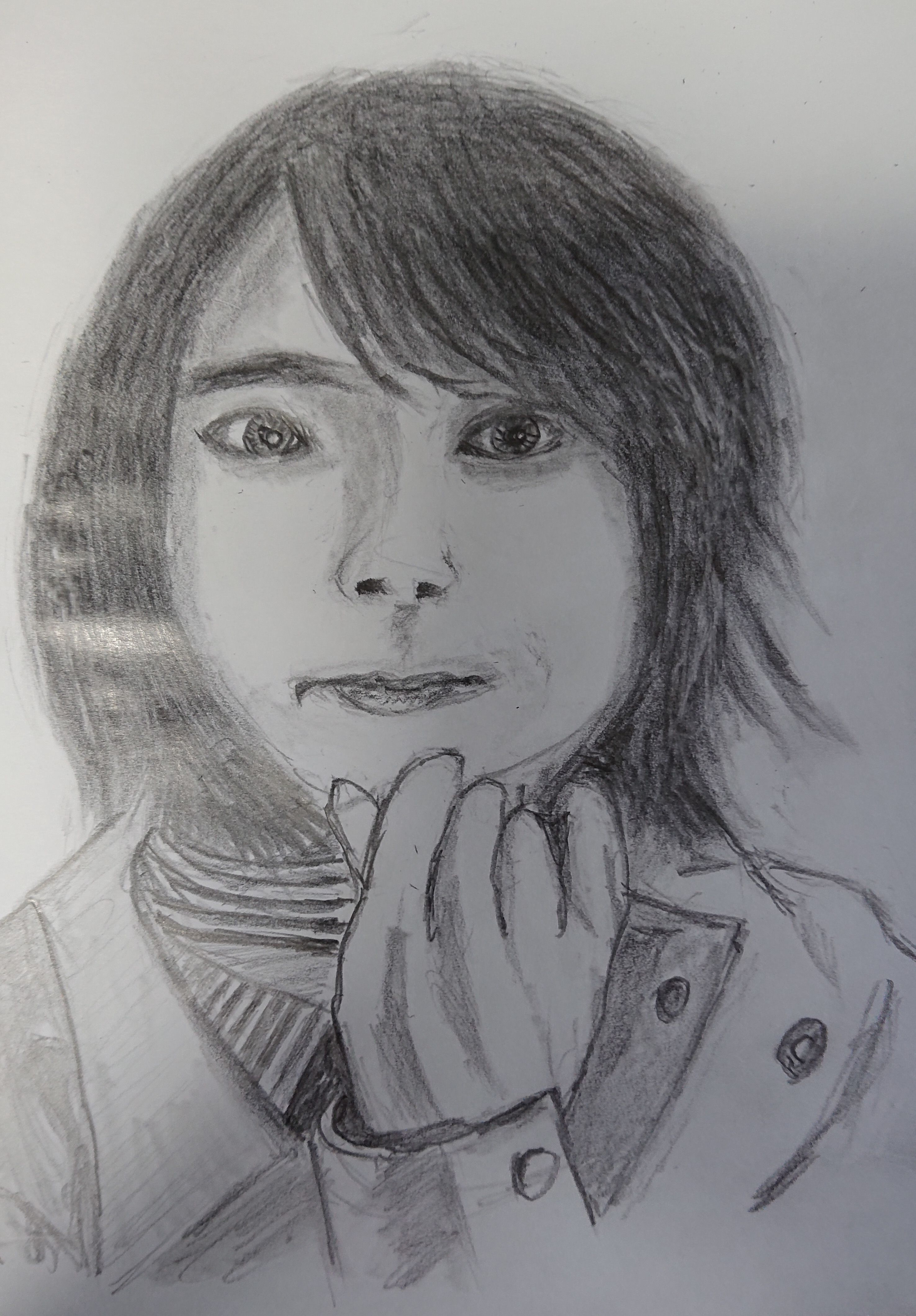

ところでこの人はだれでしょうか?ヒント「男性」です。

「父の思い出」・・・2022年1月29日

転勤を繰り返した父は、関東地方に転勤となり一家は習志野の社宅に住む事になりましたが、それもつかの間で、ほどなくして、東北の建築現場に転勤し再び、単身赴任となりました。

当時は私も小学生6年となっていました、父は数ケ月に一度ぐらいでしょうか、習志野に帰ってきて数日過ごした後、又、赴任地へと帰りました。

その都度、上野まで見送りに行き、家族で夕食をたべ父を見送った記憶があります。

当時の記憶を思いだせば上野駅の地下道で万年筆を売っていた人を覚えています、万年筆工場で勤務し、工場が火災になり給料をもらえず、

現物支給された万年筆を売っているそうです、小学生の自分は物珍しく汚れた万年筆が拭き取られ綺麗になっていく様子をじっとみていました、

また、ある時は上野公園下の階段で白衣を着て、白い帽子をかぶって、車輪のついた台の上に座り込み目の前にはお金をいれる箱が置かれていました。

なにがなんだかよくわからず、母にうながされるまでじっとみつめていました。

そんな時代だったんですね...

今日ですが録画しておいたテレビドラマ、駐在刑事シリーズをみて、主演の寺島進さんの似顔絵を描いてみました。

「2021年よろしくお願いします」…2021月吉日

昨日は神奈川県伊勢原まで初詣にいきました。

行きかえりの途中立ち寄った海老名サービスエリアは駐車スペースはあるものの

中のショッピングエリアやフードコーは大混雑でした、どうやら空席をみつけられました。

高速道路は以前は暴走車が多かったですが、ここ数年はおとなしいようですね。

初詣は横浜の娘夫婦にあうために神奈川までいったのですが、孫の幼稚園の年中さんの女の子

は園内ではマスクをしてつらいそうですが、終わって園外へ出るときは、みんなは、マスクを

口にくわえて一斉にでてくるそうです。

鬼滅の刃 禰豆子の真似をしてでてくるそうですが、せっかくのマスクの意味がないですね。

今年は少しは散策を継続してみたいです。

遠くに見える山並みは丹沢の山並み、今度、行ってみたい山の一つです。

「JOKER」…2020.12.28掲載

近所のTSUTAYAが来年1月半ばで閉店になると友人から聞き、レンタルビデオが110円で

レンタルできるとの事で昨日借りてきました。

1本はまあどうでもいいアクションものでもう1本もアクションのつもりで借りたJOKER、

後にバットマンの敵役になるまでのJOKERの誕生を描いた作品です。

登場する場所は映画バットマンの登場する架空のゴッタムシティ、生い立ちのころの影響で

緊張すると笑いが止まらないという癖をもった主人公が選んだ職業はピエロ。

人からさげすまされながらも母の笑顔を忘れないでという言葉に支えられ辛抱強く生きようと

コメデイアンを目指してしていくのですが、やがてすべてに裏切られ、悲劇の世界へと入っていきます。

JOKERはピエロの見果てぬ夢が現実によって引き裂かれるのですが、この映画の本質は病んでいるのは

社会そのものという事を表現したかったかもしれません

公開時のキャッチコピーは「本当の悪は笑顔の中にある」だそうです。

「3月11日あの日」

今日は3月11日、ちょうど8年前のこの日、東日本大震災がおきました。

私は茨城の社内でちょうど午後の休憩時間中の14:46でした、激しい揺れ

がなんどとなく発生し、とても長い時間に感ぜられました。

私のいた場所はビルの4階、激しい揺れで周囲の棚からは荷物が落下し

じっと、机の下で我慢しているしかありませんでした。

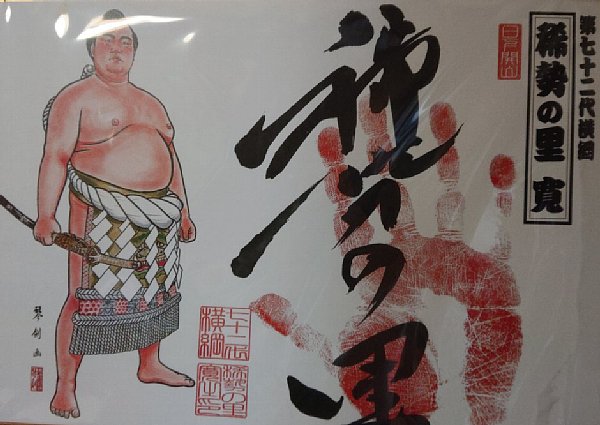

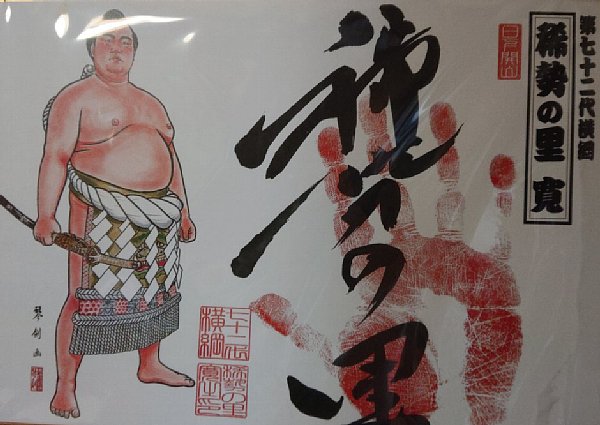

「稀勢の里」

昨日、横綱稀勢の里が引退を発表しました。

久々の日本人横綱として第72代目の横綱になり脚光をあびましたが

怪我に泣き今場所も初日から3連敗となりとうとう相撲人生と決別を

つけました。

引退会見でのことば「土俵人生に一片の悔いも無い」 と語りました。

さぞ無念であったことと推察します。

以前、両国を散策した時に国技館で色紙を購入しました。

まだ、部屋の壁に飾ってありますが、しばらくはこのままにしておく

つもりです。

「北海道の思い出」

もう昨年になってしまったが、ひさしぶりの旅行で北海道へと

行ってみた、北海道は幼い頃、父の仕事の関係で、父方の

祖父の実家にしばらく預けられていた時期があった。

祖父は当時、北海道沙流郡平取町で町役場に勤めていた、

祖父が平取にいた理由は後できいた話によれば、祖父の父は、

東北の小藩の下級武士で函館戦争で北海道へとわたり、

幕軍が敗退した後、そのまま蝦夷地である平取に住んだ

といっていた記憶がある。

祖父の家には父の兄弟六人と祖父夫婦そして、母と私達兄弟二人

の大家族だった、そのせいかはしらないが、よくお腹を減らして

いた思い出がある、空腹で家の裏の山の中腹にある畑で人参を

掘り起こしかじった記憶がある、すこし甘みと苦味があったような

気がしたが、おいしいとは感じてはいなかった気がする、

人参はいまでも余り好きな野菜ではない、そのせいだろうか。

家では鶏を買っていた、ある日、その鶏が食料になってしまう現場を

見てしまった、それ以来、ずっと鶏が嫌いだった、皮を剥いだあの

独特の臭いが暫くのあいだ耐えられなかったのだ、鳥肉が食べられる

ようになったのは中学生ぐらいだろうか。

家の前にはたしか印刷所がありよく遊びに行った思い出もある、

あの活版印刷の臭いが気にいっていた気がする、印刷所のそばには

小川があり友達もいなかった私は一人でよく遊んでいたようだ。

山があり、川があり、自然がいっぱいの地であった、今となっては

懐かしく、心に印象的に刻まれた田舎というイメージはこんな場所

であった。

平取には義経神社というのがあり、家人から聞いた話では、

奥州衣川の戦いで自刃したとされる源義経は本物ではなく、影武者

で、義経は蝦夷地へとわたり、この地で暮らし、アイヌの人々に、

農耕、舟の作り方などを教えハンガンカムイと呼ばれ尊敬された

というアイヌ伝説があり、寛政十年蝦夷地探検にきた幕府の役人

近藤重蔵がその話を聞き神社を建立し祀ったそうです。

義経にまつわる今で言う都市伝説はいくつもあるようだが、昔から、

日本人はその種の話が好きなようである。

本題の北海道旅行記から話はだいぶそれてしまい、長々と幼い頃

の話になってしまったようなので、旅行記は改めてという事にします。

「三頭山」

このページも随分とメンテされていない、よんで頂いて下さる方には随分と

申し訳けないかぎりです。

前回以降は地域のイベントが重なり、外出もおぼつかない状況に、更に、

娘の出産なども重なり、さらに遠のいてしまった。

時間が経ってしまいましたが、9月の後半に、桧原都民の森にある三頭山へ久々の

トレッキングへとでかけました。

三頭山は、東京都奥多摩にある標高1531メートルの山、東京都でr一番高い山は

雲取山で、この山は23番目に高い山になり、標高は2017メートルあります。

東京の高い山はほとんどが奥多摩に点在しています、奥多摩といえばもう山梨県

との境まで数百メートル、以前訪れた大菩薩嶺までは直線で15キロほどしかありません。

自宅を出発したのがもう9時近く、麓の駐車場についたのは11時半をまわっていて

しかたなく駐車場にある売店「とちの実」でかけそばを食べることに。

見た目どうり、少し薄味、まあ、売店のそばだからということで納得、値段はたしか550円、

駅そばよりは高めの値段です。

売店から歩き出しトンネルを抜けると森林館があり緩やかなチップを敷き詰めた歩道

が続きます。

途中、綺麗な花が...ヤマトリカブトだろうか....

立ち止まって、花をみていると、疲れた身体を癒されるようです。

30〜40分、100メートルほど登ると、途中に三頭大滝が現れます、

落差約30メートルぐらいの滝が展望用の吊橋から見ることができ

ます、当日は登山者もほとんどなくゆっくりと見ることができました。

途中の展望台からの景色、何も見えません、その日は朝から曇天でときおり、

ポツリ、ポツリと怪しい気配で、先を急ぐ事に、いつもの事ながら雨男で、晴れ

の確率は60%台でしょうか、情けない...

チップの道も途切れ途中から少しずつ傾斜がきつくなりました、連れの方は息が

あがってきたようです。

やっと、頂上につきました、公園内の山でもけっこうあなどれないですね。

頂上からの風景、天気なら正面に富士山、その右側に三つ峠が見えるはず

でしたが残念。

三つ峠といえば中学の卒業記念に3月登山しました、夜中、懐中電灯を

たよりに、雪の中をただただひたすら登山しました、休憩で降ろしたリュック

から、食料の缶詰が転げ落ちていきました、あの缶詰はどうなったんだろう、

それにしても無謀な初登山でした、山小屋の炬燵で濡れた靴下を乾かしながら

死んだように眠りこけた思い出がなつかしい。

なぜ、夜中に登ったのか、今かんがえれば不思議です、その理由さえも

覚えていません、おそらく当時は交通の便が悪かったのかもしれません。

翌日、見渡すかぎりの雪景色の中に佇む西湖のユースホステルに宿泊した

記憶は峻烈でした。

青春時代の懐かしい思い出です。

頂上を後にして、キリがかすむ林道を下山しました、途中、結構急勾配の箇所もあり

連れの方は足がつりはじめ休み休みの下山となり、かなり予定時間を過ぎています。

おいしそうなキノコです。

こっちのキノコのほうがおいしそうかな。

そうこうするうちにやっと17時頃、駐車場につきました。

後、30分で駐車場のゲートが閉鎖になるところでした、足をひきずり、

引きずりのおつれの方、せかしてすみませんでした。

帰りは、途中の温泉、数馬の湯で疲れを癒やしての帰宅になりました。

やっぱり、登山のあとの温泉はいいですね。

次回の登山は来年かな....

「本土寺」

4月の或る日、どこへも桜見物に連れていけなかった知り合いの御方に気を使い、

常磐線北小金にある本土寺へと出かけた。

ここは、以前時期はずれの季節に一度、訪れたことがあり静かな庭園が気に入って

いました。

五重塔を背景に桜が満開でした、この塔は高さ18メートルほどあり、見事ですが、平成

にはいってからの建立だそうで新しい建築物です。

境内には、それほどたくさんの桜があるわけではありませんが、見事に咲き誇っていました。

鮮やかですね。

やはり、この季節は桜が似合います。

境内の墓地に秋山虎康の墓がありました、永禄7年(1564年)に娘の於都摩ができ、

彼女は19歳になったおり、徳川家康の側室となり、家康の五男、武田信吉を1583年

に産みました。

しかしながら、信吉は1603年の21歳の時他界してしまいます、生きていれば水戸

徳川家の最初の惣領になっていたと思われます。

於都摩は以前、紹介しましたが、同じ境内に下山殿として葬られています、彼女も1591年

28歳で他界してしまいました、あの時代では若くして他界するのはやむを得ない事なのでしょう。

秋山氏はそもそもは平安時代後期より、甲斐源氏を祖とし、その惣領が武田氏でありその分流

として秋山氏があったとされています。

時代は代わり、近世になり、徳川家康に仕え下総国小金領に居住したそうです。

日本では家系、家柄の伝統が延々と続いてきているのですね、それも培ってきた国民性でしょうか。

本土寺を後に、参道に戻ると、花の時期だけ亀戸の和菓子の老舗、舟橋屋が臨時店舗を開いて

いました、お連れの方のお誘いで入店しました、私は珈琲でしたが、彼女は店の名物のくず餅と

豆寒のセットを頂いていました。

一切れ味見をさせていただきましたが、きな粉が喉に入りかなり咳き込んでしまいました、やめとけば

よかったのに....

帰り道の参道の山吹の黄色が鮮やかでした。

今回は花が綺麗だったので写真を大きなサイズで掲載しました。

「ホームページの更新」

今回のホームページ更新まで前回は2014/10/23が最後で今回は2014/12/28と、おおよそ

2ヶ月もかかってしまいました、今回の内容も9/23の散策の内容なのに時間が随分と経過

してしまいました。

9月の末に以前の職場の同僚たちとランチをした日、すっかりと風邪をひいてしまい、途中、

いったん治りかけたのをいい事に以前の職場の友人達と九州旅行にでかけ博多で大雨の

中を歩きまわり、又、かぜがぶり返し、12月半ばに復調の兆しが見えてきたとおもったら、

今度は、A型インフルエンザをクリスマス・イブにかかってしまい本日、年末ギリギリの28日に

やっと書きかけの項目が完成しました。

そんなわけで、よくご覧になって頂いている方には申し訳けありませんでした。

「竹久夢二展」

先月の9月26日から今月の6日まで日本橋高島屋で竹久夢二展が開催されていました、

朝日新聞社と夢二郷土美術館の共同主催展で、購読している朝日新聞の配達店の抽選

で無料入場券を入手できました。

今年は竹久夢二生誕130年との事で記念展を開いたようです、130年前といえば

明治17年、夢二はその年の9月16日に岡山県邑久郡本庄村で生まれました。

夢二の絵は随分前になりますが、伊香保にある竹久夢二記念館を訪れて以来です、

絵のほうもあちこちで見たり、写真集、図鑑でみたりして、見ていない本物はどの作品

かもう判断ができかねる状態で情けない感じですが、いつみても新鮮な感情がわいてきます。

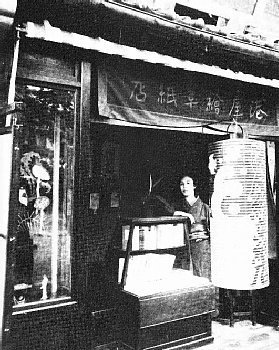

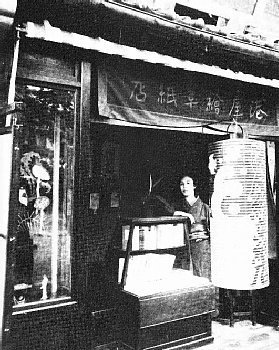

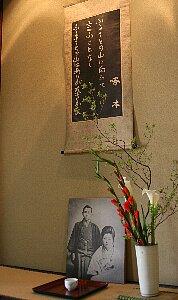

今回の展示会では唯一写真撮影が可能なスポットが設けられていました。

こんな感じでつくられた場所は、最初の妻、他万喜に日本橋呉服町に開業させた

「港屋絵草紙店」をイメージしているそうです、夢二の等身大(?)サイズの看板

が置いてありましたが同サイズなら165センチぐらいでしょうか。

これは当時の「港屋絵草紙店」の写真ですが間口はかなり狭いようです、店は

かなり繁盛したようで夢二のデザインした便箋やら、封筒なが人気を集め東京

名物となっていたようです。

写真の女性は他万喜です、この店は大正3年に開店しましたが、夢二と他万喜

の出会いは、明治39年、岸他万喜は兄の岸他丑が早稲田鶴巻町に絵葉書屋

「つるや」を構え、その看板娘として店にでていました。

他万喜は明治15年7月28日に金沢市味噌蔵町で生まれ、その後明治34年に

父のすすめる相手と結婚しました、他万喜19歳、主人の喜一は28歳、その2年後に

他万喜は長女敏子を出産し、明治37年には長男を出産しましたが、翌年はかなりの

猛暑でチフスが流行し、夫婦ともに感染したが他万喜は快方に向かい、逆に夫

は回復が思わしくなくその年の秋に他界してしまったそうです。

家計のことなどもあり、他万喜は小学校の助教員として勤めはじめたが、まだ

24歳で美貌だったという事もあって、学校の校長から今で言うストーカー行為に

会い、心配した周りの勧めもあって、長女は養子に出し、長男は義母が育てると

いう事で、他万喜は兄を頼って上京することとなりました。

他万喜にとっては複雑な環境で、どんな思いで上京したのでしょうか....

その頃、夢二は、明治34年18歳の時に、家出同然に上京してから、親戚の家に

身を寄せわずかな仕送りや車夫などの仕事で得たお金で早稲田実業専攻科に

通っていました。

独学でスケッチや挿絵などを書き続け、雑誌「中学世界」への投稿が1等と3等に

入賞したのを機に10日後に早稲田実業を中退し独立の道を選びました。

その後、島村抱月の東京日日新聞「月曜文壇」の挿絵をまかされ、早稲田文学社

の「少年文庫」が明治39年11月10日に創刊し、その編集に携わり、画家として人気

を浴びていきました。

同じ年の明治39年11月1日に「つるや」が開店し、看板娘の評判に22歳となった

夢二も通い初めました、その年の12月、社会主義者の運動会に他万喜を誘い、

その帰り道に結婚を申し込み、数日後には長い長髪を切ることを条件に二人は

結婚することになります。

夫婦の間には、やがて相容れない空気ができ、明治42年5月3日に二人は協議

離婚することになりましたが、その後も同棲と別居を繰り返していきました。

そんなおり、日本橋に「港屋絵草紙店」が開店しました、他万喜は上の写真では

不鮮明ですが、夢二の美人画の出発点となった女性で、店はかなり繁盛したようです。

そんな「港屋絵草紙店」は夢二にとっては、生涯忘れ得ぬ恋人彦乃との出会い

の場所となってしまいました。

そんな夢二に対して、他万喜にとっては終生愛し続けた最愛の人が夢二でした。

港屋を模した場所にいて、ふっと他万喜の人生を考えてしまいました。

他万喜は昭和20年7月9日、娘の敏子の住む富山で、脳溢血で他界しました、

64歳だったそうです。

ちょっとセンチになってしまいましたが、午後も一時をまわり、高島屋を後に

昼食を取ることにしました、いつもは長蛇の列でいつかは行ってみようと考えて

いた店へ行ってみました。

日本橋「たいめいけん」です、1時をかなりすぎると行列も数人となり、十数分

ほどで入店することができました、それでも店内は満席でした。

注文したのは、元祖オムライスです、味のほうは格別美味という事で

はありませんが、昔、母がよく作ってくれた味のような気がしました。

値段のほうは1,700円とけっこう高めの設定です、

お隣の方はラーメンを食べていましたが、雰囲気は下町洋食レストラン

という感じでしょうか....きょうはこのへんで。

「娘の結婚」

9月14日、3連休の中日に娘が結婚式を挙げた、10月末で30歳になる寸前の9月半ば

で、ぎりぎりの20代での結婚式となった、場所は八ヶ岳にあるリゾートホテルの中にある

教会で、ちょうどドーム型の教会でした。

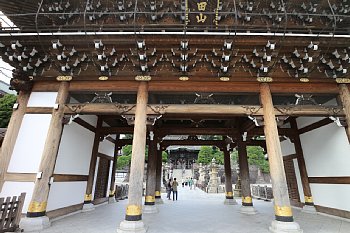

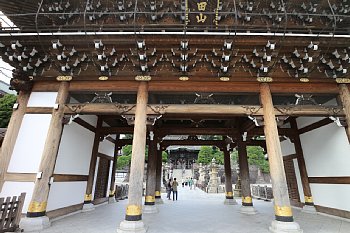

「成田山新勝寺」

9月、その月は、娘が結婚する月です、やんちゃだった娘ですが、もうすでに同棲生活

を初めていて、どうやら形だけでもと親兄弟を集めてお披露目したいらしく、八ヶ岳で

挙式と披露宴をするようです、親としても普段着というわけにもいかず、止む無く

貸衣装をかりるはめになりました。

式場で貸してくれるウエディングサロンは全国にチェーン店があるようで、家から車で

一時間半程度でいける成田のANAホテルへとでかけました。

身内だけの挙式なので、まあそこそこ見栄えのする衣装に決め、ホテル内のレストランで

コーヒーを飲み、屋外へ出ました、そこのホテルには結婚式場があり、敷地内の外れに

チャペルがあるらしく、ちょうど式をおえたカップルがリムジンカーで玄関に到着し、

運転手がさっそうとドアを開けると、新婦がしとやかに車から降りたちました、その時

ちょうど、私達と目があい、彼女は、幸せ一杯の笑顔を満面に浮かべ目礼をしてくれ

ました。

人が幸せになる時は、こんな表情をするんだなとその瞬間に感じました、彼女の幸せ

がとてむ強く伝わってきました。

幸せについてよく考えた事はありませんでしたが、人は誰でも幸せになれる訳ではなく、

人生のどこかのタイミングでそうなれた人とそうなれなかった人とは多分、偶然に、

人生のいたずらで決まってしまうような気がしてきました。

人は自分の力だけでは決して幸せになれる訳ではないのでしょうが、幸せになれた人は

なれなかった人の分まで、精一杯、その幸せを逃さないようにしてくれればいいなと、

思います、私は自分の娘にはどんな言葉をかければいいのいだろうと思ったのですが、

多分、彼女は上の空なんだろうな....

帰宅には、まだ時間があり、ホテルの近所にある成田山新勝寺へ行ってみることに

しました、正月のテレビ中継では、いつも出てくる常連のお寺です、参拝客は明治神宮

についで全国で2番目の多さの寺院です。

成田山の由来は平安時代中頃、今の関東地方南部の平氏一族の争いから朝敵

となってしまった平将門の討伐のため朱雀天皇は真言宗の僧侶寛頂を東国に派遣し

ました。船で上総の国へと渡った寛頂は、呪詛のため不動護摩の儀式をおこない、

その年が成田山の開山の年(天慶3年西暦940年)となったそうです、やがて乱の平定後

の永禄9年(1566年)に今の、成田市に伽藍が建立され「新たに勝つ」という意味合いから

新勝寺となずけられたそうです。

昔の東国、今の関東地方南部の茨城県坂東市から取手市、千葉県我孫子市、

佐倉市一帯にかけては将門は土地の氏神として崇められ、そのため成田山詣で、は

氏神の祟りとなる事を恐れその土地の住民は1000年以上たった今でも風習として

成田山への参拝をしない風習がのこっています。

私の住む我孫子にも将門神社があります、将門は幼少の頃この地に住んでいたという

言い伝えもありますが、将門が戦死後、京で晒首され彼の霊が手賀沼まで飛来

し日の出を拝んだという言い伝えもあり、神社ができたと言われています。

我孫子のその地区の人も成田山へは参拝はせず、又、キュウリを輪切りにしないといい

ます、キュウリの輪切りの形状は将門の紋所である九曜紋に似ているからだそうです。

将門を裏切ったとされる妻(愛妾?)の桔梗御前にちなみ、桔梗は植えない、植えても

花は咲かないと伝えられています。

御霊伝説として古くから伝わっていますが恐ろしいものがあります。

我孫子にすんですでに十数年すぎましたが、今年初めて正月明けに成田山へお参り

にいきましたが今年は、体調を崩したり、等ありましたがまあ、無関係でしょうね、

不徳のいたりでしょうが....

さて、本題の成田山です。

本堂の軒下の先にに見えるのは三重塔です、正徳2年(1712年)

に建立された国の重要文化財になっています。

そばまでいくと、鮮やかな極彩色が目に飛び込みます。

この門は仁王門で、天保2年(1831年)に再建され、大提灯には魚がし

と書かれています、魚河岸講からの寄進だそうで、先程の三重塔と比べると

古色蒼然とした趣があり、立派な仁王様が金網越しに見えます。

この門は総門で奥に見えるのは仁王門、総門の手前には参道が広がって

います。

成田山の参道は成田駅からずっと続いていて、多くのお店が軒をつらね

目を楽しませてくれます。

平日のせいか人出はあまり多くはありませんでしたが、かえってゆっくりと

見物ができました。

成田山参道といえばうなぎ屋さんです、ここは、一度は入って食べてみた

かった、うなぎ屋さんの川豊本店。

せっかくきたので食べようということになっていたのですが、貸衣装屋さんで

かなりの出費が出てしまい手持ちの残金が3千円あまり、一人前で半分ずつ

では、ちょっと無理があるのでまた次回ということになりました。

せめてなにか食べようという事でイチゴのソフトクリーム 380円で我慢しました。

次回はあるのかどうかはわかりませんが、とりあえず娘の幸せを祈願して

帰宅することにしました。

「友人の事」

先日、アメリカに滞在している友人からひさしぶりに電話があった、

彼とは、学生時代の頃からの友人で、彼の実家は千葉県の市川市内にあり、

両親は浅草で靴の卸店を営んでおり、よく遊びに行った記憶がある、

家の手伝いもよくやっていて、彼の運転するバンの助手席に乗り、靴の配達をよく

手伝ったものである、配達が終わって店に帰ると彼の母はおつかれさまといって

インスタントラーメンを作ってくれた、それはチキンラーメンに玉子をいれお湯を

かけただけのラーメンだったが自分の家ではめったに食べた事がなく、とてもおいしく、

今思い出しても懐かしい記憶になっている。

その後、店は、ただ一人いた従業員にゆずり両親は引退したが、そのあとはおそらく、

経営がうまくいかなかったのだろうか、数年で店は閉じたようだった。

浅草には、近年よく散策にいくのだが、時々思い出したように、以前店のあった場所の

前を歩く事がある、店はちょうど、浅草松屋の裏あたりの狭い路地にあったが、今では

すっかり、様変わりして以前の風景は記憶の中にしか残っていない。

彼の兄弟は兄と弟、それと姉がいた、弟は彼が卒業してから数年後、神奈川の丹沢

で冬山の単独登山中に、滑落し亡くなってしまった、彼の家庭では両親と彼、

そして彼の弟が登山という共通の趣味があり、両親は若い頃は日本橋から

富士山まで歩いて登山したという話はよく聞かされた事がある。

そんな、両親にとっては最愛の息子を山で亡くすという事は耐えられなかった事と思う。

そんな彼とのつきあいで自分も登山を始める事となり、学生時代はよく彼らと

グループであちこちの山へといったものだった。

そんな学生生活も終わり、それぞれの選んだ居場所へと散っていってしまった。

彼は不動産会社の海外事業部門に就職しそこで同僚のアメリカ人女性と結婚した、

彼女はとてもユニークな性格で18歳のときには日本の農協の団体を連れアメリカ観光

旅行の引率をやった事もあるほど多才な子だった、あるとき、私が失恋して落ち込んで

いた時は、自分の事のように心配してくれ優しい言葉をかけてくれたものである。

日本人以上に友人を気ずかってくれた事には、アメリカ人への先入観しかなかった自分

にはとても驚きだった。

彼等のために結婚式の司会までやったが、やがて二人は離婚する事となり、彼女はアメリカ

へ帰国し、彼は一人、世界中の国々へと放浪の旅へ出発した。

彼が不在だった日本では、彼の弟の命日には浅草へ引っ越した彼の両親のマンションへ

線香をあげに行く事が彼との唯一の接点だった、彼の母は、息子の愚痴をいいながらも、

いつもありがとうといって、大黒屋で天丼をごちそうしてくれた、今では昼時には長い列ができ、

入るのをあきらめる店となっているが、記憶では、狭い店だった気がした、味のほうは

あまり覚えていないが、友人数人とたしか階段の傍の椅子席で、彼の母と世間話をしながら天丼

を食べた、その両親も、もう随分前に他界してしまい、私にとっては自分の両親の次ぐらい

に、親しみを感じていた。

数年後、彼は帰国し、旅の途中でしりあった人と再婚する事となり、結婚式を挙げる暇もなく

二人でアメリカへ旅立ち、シアトルでの生活をはじめた、生活は二人でいろいろな作品をつくり

それで生計を立てていたようだ、しばらくして自分でログハウス作りをはじめ、自分で木を

切り出し、重機を操って数年がかりで完成させ、私達友人を招待してくれたが、なんとなく気

のりがしないまま、一度も訪れる事もなく、もう十数年がたってしまった、今でも、数ヶ月に一回

は電話をよこし、お前等の老後のためにあるようなものだからいつで来いよ、というのが

彼のせりふだった、再婚後は、男女二人の子ができ、長女は私の娘と1才違いで、

一度来日して合った時は親に似て実に逞しく育っているのを感じた。

そんな生活も長く続かず、彼女とは別居し、やがて別れる事になったようだ、それから、随分

月日がたち、ある日、電話が鳴った、再婚する事になった、彼女の両親へ挨拶にいくから、彼女

の実家へ来てくれと云う、彼女の両親は、金澤八景に住んでいて、年齢的には私に近い感じ

がしてとても気まずく、別に合わせてくれなくても...というのが感想だった、

再婚相手の彼女はアメリカで日系企業に勤めていて一度結婚した事があり二人の子どもが

いるという、彼との年齢差はニ回り以上も開いていて、話しをしていてもなんというか会話が

スムーズにならない、彼の両親に思わず聞いてしまった、この結婚どう思うんですか....

最初聞いた時は大分ショックだったが、最終的に娘の気持ちを優先させたようだった、

二人の出会いは彼女の友人から、シアトルに素晴らしい日本人がいるんだって、

今度会いにいってみないかという誘いで会いに行き、それがきっかけで好きになったようで、

子ども二人も彼の事をとてみ気にいってくれた事も理由のようだった。

彼は、以前、離婚した二人の妻について、よきパートナーと云っていた、今回、今年

大雪の時、二人で、彼の兄の葬式のため来日した時はベストワイフといった、彼は最愛

の人を見つけたんだと初めて感じた。

最近、彼から電話があった、電話はいつも彼からである、こちらからは、よほどの事がない限り

電話はした事がない、メール、FaceBook やってみないかと、何度かたのんだが時間がもった

いないとかで電話だけになっているのが、こちらとしてはなんか面倒くさい気になっている

のも電話をしない理由かもしれない。

電話は、いつどうりの、お互いの近況の確認で、いつアメリカに来るんだよといつもの話、

ちょうど彼女と息子がこれからカリフォルニアへ出発するんで、さっきまでおにぎりを作って

いたと云う、カリフォルニアまでは十数時間のドライブらしいが、おにぎり作りが終わって、皆

が出発したので暇になり電話をよこしたようだ。

何故、飛行機じゃないのなどと、たわいない会話をしていたが、カリフォルニアへいった理由は、

息子の小学校時代の友人が難病で入院していて、友人達が交代して看病しているとの事

だった、友人の一人は海洋生物学者もいて、看病のため勤務先も止め看病に専念をしている

人もいると語った。

彼は、アメリカ人だって日本人以上に友人の事を心配し、何かをしてくれ人はいるんだよと

最後にそういって電話をきった。、

私と彼との友人関係はかなり長い事だけは確かなのだが、更々、考えてみるとこの関係は

顔見知り程度に少し毛のはえたぐらいの友人関係だけではなかったのかなという気がしてきた。

彼とは学生時代よく友情について、恋愛について語り明かした事があった、彼の口癖はお前は

俺の親友だ....

そういっていた昔を懐かしく思い出してしまった。

「銀座」

先週の金曜日4月25日は久々に銀座まで、外出した。

上野から山手線に乗車し、たまたま空いてる席があったので座り、おもむろに

向かいの席をみていたら、中年のサラリーマンの方が

「結果を出すリーダーはみな非情である」というタイトルの本を熱心に読んで

いる、なにげなく、その本のタイトルをじっとみつめていたら、その方はそれに

気がついたらしく、表紙カバーを取り外して裏返しにして、又、読みはじめました...

なんか、きまずかったな....別に目があったわけではなかったのですが、

私の視線を感じてしまったたのだろうか。

なぜ表紙カバーを裏返したのかな、その種のノウハウ本を読んでいる自分の性格

を見ぬかれたくなかったのかな、等と考え込んでしまった。

あれこれ勝手に考えてるうちに、自分はサラリーマン時代はビジネス書は一切

呼んだ事がなかったのを思い出した、私の直属上司や、その上の上司は

この本を読んでみるといいとか、又、貸してくれた事もあったが、結局、読んだ事

は一度なかった、きっと、心の奥ではどっぷりとサラリーマン生活にひたるのが

恐かったような気がする、学生時代からなぜか平凡に人生を過ごし、なんとなく

人生が終わってしまう事に対しての焦りとか、やりきれなさを感じていた気がする。

今思えば、とるに足らない考えだったかもしれないが、まだ輝いている友人を見て

いて、なんともいえない気分になってしまう。

ところで、銀座へいったのは、2度目に移動した職場の後輩の送別会でした。

もう20年ぐらいはたっただろうか、その職場から何度か違う職場へ異動したが、

この職場にいたメンバーではなぜか義理堅く送別会が継続して行われている、

自分がその職場から異動後は数名の新人が入社したきりで、その後はその業務

自体が関係会社へ業務移管されメンバー一部のメンバーも移籍はしたがやがて

本社へと戻り、結局みんなバラバラの職場へといっていまった。

当時の職場環境はコンピュータ関連の24時間保守サービスの仕事をしていて、

少ない人数でローテーションを組みかなりフラストレーションがつのる職場では

あったが、昔流にいえば、同じ釜の飯をくう仲間といった感情的な連帯感がそう

させているのかなと思った。

おいしいお刺身をたべながら、当時の話題に花が咲いた、サラリーマン人生

まんざら悪くはなかったな.....

「養老渓谷ハイキング」

もう1ヶ月以上も過ぎてしまいましたが、暖かい日を待って、千葉県にある

養老渓谷にハイキングにいってきました。

養老渓谷は房総半島の清澄山を源にする全長70キロほどの短い養老川の

渓谷にある景勝地です。

養老川の渓谷にそって養老渓谷温泉街があり、今回はハイキングの帰りに

日帰り温泉に入れるのも楽しみにしていました。

養老渓谷へのアクセスは、電車で行く場合はJR総武線にのり五井駅から

小湊鉄道に乗り換え養老渓谷駅 から歩く事になります、養老渓谷駅から

先の上総中野駅間は昨年の台風26号の影響でまだ運行が停止しています、

電車だと自宅からは3時間以上かかるので今回は車で行く事になりました。

渓谷に近い駐車場に車をあずけ歩き始めます。

見るからに不思議な形の隧道があります、上が吹き抜けになっています、

何とも言えない異様な姿ですね。

このトンネルを超えると養老川があり、川にかかった橋を渡ると看板が

あります、表示の弘文洞跡は帰りによる事にして、真直ぐにいきました。

道端には水仙畑がありましたが、もう時期がすぎたせいかわずかに数本

だけ遅咲きの花が咲いて目をたのしませてくれました。

しばらく歩くと、やがて養老渓谷バンガロー村に到着です、

昔のバンガローのイメージとは程遠い綺麗なバンガローです、宿泊予定はありませんが

人っ子一人おらず、どうやら休業中のようです。

バンガロー村を通り過ぎ先に行きますが、駐車場のお姉さんにもらった地図がわかりにくい.....

もっていったガイド本も詳しくはのっていなくて、迷い迷い、やっと地元の人に巡り合って

出世観音に到着です、梅が満開、梅見をしながらの昼食です、お弁当は途中のSAで買った

おにぎりでしたが、いいロケーションで豪華な昼食となりました。

この出世観音の由来は1180年、源頼朝が挙兵し、小田原の戦で敗れて安房に逃げ延び、

この地で観音に戦勝祈願をしたと云われ、やがて平家を打ち破った事から出世観音

となずけられたそうです。

ここからは、又、対岸沿いに渓谷を歩きます。

ここが、養老渓谷の一番の景勝、弘文洞跡です、向こうから流れる夕木川と合流

し、以前はこの場所が隧道となっていたそうです、1979年に隧道の上部が陥落し

現在の姿になってしまったという事で、まあ、奇観というほどではないのですが、

威圧感があります。

そこから、もうしばらく歩くと駐車場です、約2時間少しのハイキングコースで少し物足

りなかった気がしましたが今年の最初の足ならしという事で満足でした。

もう一つの楽しみの温泉ですが、駐車場のとなりの旅館は営業中ですが呼んでも、

叫んでも誰も出てこず、別の旅館へいきましたが、平日のせいか、本日はお風呂

は沸かしていません、すみませんという返事がかえったり、客がいなくて休業中の

旅館も多く、結局、あきらめる事に....

時間も余った事もあり、帰路は東京湾アクアライン経由で帰宅する事にしました。

通行料金も値上げを見送って800円の据え置きでうれしいですね。

海ほたるからの景色もいいですね。

この景色は海ほたるから見た千葉県側の景色です、海ほたるから木更津までは

海上を通ります、潮風をあびて爽快なドライブでした。

これは、川崎側の風景です、川崎まではトンネルです、地震がきたら恐いな

とおもってしまいます。

帰路半ばで腹ごしらえのため、木更津名物の貝汁をいただきました、値段はワンコイン、

中味はあさりで、いい味付けでした。

今回は、温泉はあきらめましたが、好天に恵まれいいドライブになりました。

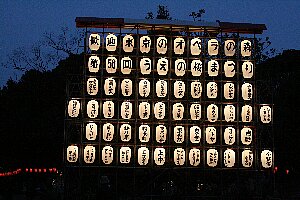

「六義園の紅葉ライトアップ」

駒込に六義園という都立の公園があります、この公園は江戸徳川綱吉の時代、

川越藩主で老中の柳沢吉保が駒込のこの場所にあった、旧前田邸を拝領し、

六義園を造営したといわれています。

ちょうど、紅葉の時期となり11月22日からライトアップがはじまっていました、

妻の外出帰りと合わせて見学してきました。

ライトアップは11/22〜12/8まで実施されるようで期間中は21時まで開園して

いますのでまだ間に合います。

入園料は一般が300円と散策には手頃な値段です、紅葉自体は凄いという

感じではありませんが、ライトアップが始まるととても素晴らしくなります。

場所によってはこんな照明もあってスモークも立ちこめてきます。

黄色も鮮やかでライトに映えます。

吹上茶屋付近の光景、遠くに茶屋があって、お茶をのみながら紅葉狩り

ができます。

茶屋まえからの池の風景、池面に反射した姿がとてもいい感じです。

ライトアップは前日テレビで放映されたせいか、入園待ちの行列も長蛇で、

園内も凄い人ごみです、これから行かれる方は平日がいいとおもいます。

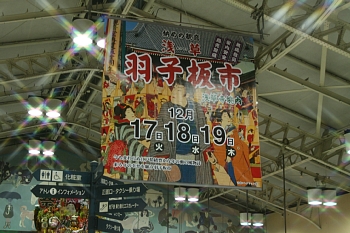

帰りは上野駅にでましたが、これから羽子板市という看板がかかっていました、

いよいよ、師走の時期がちかずいてきましたね。

2013年12月4日記

「江ノ島観光 」

先日の11月20日江ノ島へと出かけました、じつは、江ノ島は初めてでした、

音寺関東エリアという事もありなかなか行きそびれていて妻がいってみたい

という事ででかけました。妻は若い頃なにか想い出があるような感じでしたが...

江ノ島へは、いくつかの行き方があるようですが、今回は東京駅から東海道線

で藤沢経由、江ノ島電鉄にのり、行く事になりました。

江ノ島電鉄は単線ですが数十分間隔で電車があり便利です。

とてもカラフルな電車ですが、車内にはレトロな扇風機があります。

藤沢から十数分で江ノ島駅に到着です、ここから海岸へ向けて徒歩で

およそ15分、国道に出て、その下の地下道をくぐって、江ノ島までの

橋を渡っていきます。

その日は風が強かったのですが、雲もなく遠くに富士山が見えてラッキーでした。

橋を渡り終えると江ノ島弁財天への参道が続きます。

平日でしたが、観光客は多い感じです、最近の観光地はだんだんとひなびてきて

いますが、ここはおしゃれ感もあり、賑わっています。

開店前の食堂のショーウインドー、昼食が楽しみになってきました、期待感が一杯!

?

「青梅丘陵トレッキング 」

10月末、山形旅行から帰って2日後、妻の希望でどこか山に行きたいとの希望

で、近場であまりきつくないコースをさがしていたら青梅丘陵が手ごろかなという

事で、朝7時に車で出発。

スタート地点は青梅線の軍畑駅で近所に駐車場がないため、青梅駅の近くの

コインパーキングに駐車して電車で数駅先の軍畑まで移動。

電車は、比較的すいていましたがハイカーが多いようです、軍畑で降りる人は数人の

ハイカーと私達ぐらいで、あとの人達は多分、奥多摩方面へハイキングでしょうか。

軍畑駅を降りるとこんな看板が、またまた、熊か、いやな予感がします。

とりあえず、線路を超えて登山道へ向かうことにしました。

駅から30分ほど歩くと国道と別れいよいよ登山道にはいります。

1時間ほど登ると雷電山頂上につきます、頂上といってもわずか494メートル、

それでも久しぶりの登りで少々息が上がってしまいました。

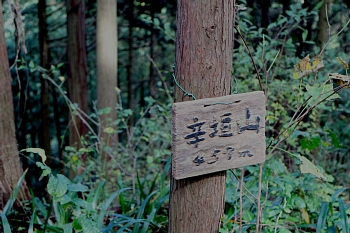

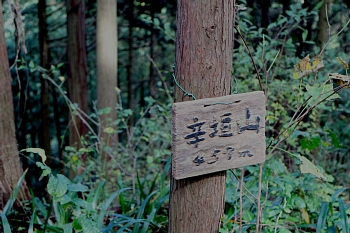

ここから、辛垣城址跡を通って名郷峠、矢倉台へと向かい青梅駅へ戻ります、

辛垣城址への登りの途中、突然、獣の臭いが立ちこめてきて、

不安な雰囲気でしたが、早々と通過。

やっとの思いで頂上へ到着、辛垣城跡といっても石垣すらのこっていない城跡

です、辛垣城は、平将門の子孫といわれる山ノ内上杉氏の家臣三田氏の築城で、

1546年北条氏政と上杉氏の軍で上杉氏が敗れ、三田氏は北条方へ就く事と

なりましたが、その後以前の上杉方へ再度就くことになり、最後は、部下の寝返り

により落城したそうです、辛垣山へ登ってみると、高度はさほどではありませんが、

急傾斜の勾配があり、難攻な城だった事がうかがわれます。

途中にあった休憩用の立派なベンチですが、この掲示板の文章は、この山林

の所有者が掲示したようで、すぐ撤去するようにと表示してありました、

それにしてもけっこう立派なベンチでした、足を痛めた妻には助かったようです。

景色はあまりよくはありませんでしたが、途中から青梅市街の景色が見えました。

歩行予定時間は4時間で、妻の痛めた足で6時間かかりましたがなんとか

陽の落ちないうちに下山でき、無事、青梅駅に到着しました。

もう夕方ちかくなり、早めに到着できれば、青梅鉄道公園や昭和レトロ商品博物館

の見学もしたかったのですが、また次回にでも....

「散歩のとき何かたべたくなって」

このタイトルは池波正太郎のエッセイ、食べ歩きの単行本の名前です、この本

の中に「名古屋懐旧」という小節があります。

彼が新国劇の脚本を書き、演出をしていた頃、地方巡業に行き、名古屋公演で

は芝居がはねた後、若い役者さんと広小路へと繰り出し、立ち並ぶ食べ物屋の

屋台で、名物の味噌煮込みをつまみにしコップ酒をやるのが楽しみだったそうです。

本文では「〜東京オリンピックを機に、こうした屋台店や夜店が街の大通りから、

いっせいに取りはらわれてしまった。

東京も大阪も名古屋も、あのオリンピックを境にして「味も素っ気もない・・・」

都会に変貌したのである。

オリンピックは大成功をおさめたが、歩調を合わせた日本の高度成長は、

実に忌まわしい傷痕を置き去りにしたまま、どこかへ消えてしまったのだ。

いまの名古屋の表通りは、夜の八時にもなれば、東京の銀座や浅草同様に、

「火が消えたように・・・」不気味な、暗い沈黙の中に閉じこもってしまう〜」

そんな一文がありました。

そういえば夜半すぎの浅草はとてもさみしく、闇のとばりに包まれてしまいます、

2020年のオリンピックは下町を前よりも以上に変えてしまうのでしょうか....

?

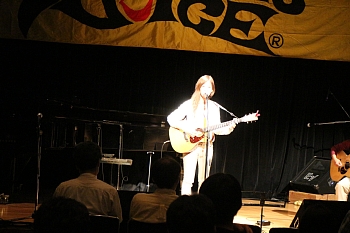

「新大久保アコーステックボイス」

今月、10月13日、一年ぶりにアコースティック・ボイスが新大久保で開催されたので

いってきました。

アコーステックというネーミングからは、ロックじゃないし、演歌でもないし、フォーク系

に近い音楽でしょうか。場所は東京労音会館、かなり年期の入った会館です、そういえば

昔、会社の組合のパンフレットで、演奏会なんかをやっていた場所のような

記憶があります。

開演まで少し時間があったので、せっかくの新大久保という事で韓国焼肉店を探して

みました。

派手な感じの焼肉店をみつけ、さっそく入店、店内は女性のグループ客ばかりが数グループ

で、男性客は私一人だけ、写真はとりませんでしたが、壁は四面すべてに韓流スター

の写真ばかり、やや引いてしまいます。

料理のほうは、焼肉定食を頼みましたが、キムチ類のおかずの多いのにびっくりしました、

ビールは別料金ですが、これで1000円ちょうど、安いですね。

空腹を満たした後は労音へ行きました。

顔はよくみえませんが、いわさききょうこさんです、きれいな声でした。

この人達は新宿MINAMIさんと中内計さん、昔から応援している人達です。

力強い声で歌ってくれます、MINAMIさんは昔、新宿のアルタの前のガード下

で歌っていたストリートミュ‐ジシャンでした、もう20年前ぐらいでしょうか...

よくがんばっていますね。

この後は適当に切り上げて新大久保を久々に散歩です。

最近、いろいろと話題の多い新大久保で人出も減っているかなとおもいましたが、

日曜日のせいか、人出が多い、歩道は歩けたもんじゃありません。

裏通りも、人でいっぱいでしたね、前回きたよりは、若い子の年代が多くなっている

感じです、中高年の女性は減っているような気がしました。

浮いているのは私だけでしたが、久しぶりの新大久保楽しんできました。

2013年10月21日記

?

「台風一過」

今回の台風26号は大きな爪痕を残しましたね、私の街、我孫子でも床上浸水

など、被害がでたようです、早い復旧をいのっています。

昨日とうってかわり今日は、好天だったので、久しぶりに手賀沼を散歩してみました。

しばらく、歩くうちに、湖岸にこんな、漂着物をみつけました。

対岸の貸しボート屋さんから漂流してきたスワンボートです、向こう側まで歩いて

教えてあげようと対岸へいったのですが、いつもは、たくさん係留されているスワン

ボートは散り散りとなって、一艘もいませんでした。

気楽にでかけたのですが、気が重くなった散歩でした。

早く回収できればいいですね...

「上野駅の啄木」

先月25日、大分から友人が上京、都内で3泊滞在との事で、そのうちの1日を

つきあってもらい、銀座で懇親会をしました、有楽町へ向かう途中の乗り換え駅の

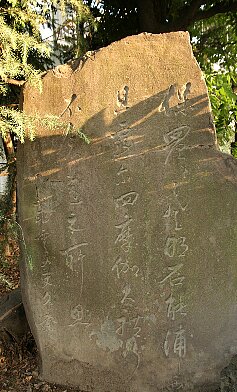

上野駅15番線ホームにこんな碑がありました。

読みにくいでしょうが、大多数の方が知っている、石川啄木の歌です

「ふるさとの訛なつかし 停車場のひとごみの中に そを聴きに行く」

?

方言はだんだんとへりつつありますが、東北地方、岩手の片田舎の方言は哀愁がこもって

いますね、長い冬と、雪、閉ざされた社会、そんな環境ですごしたふるさとは啄木にとって

一段とこみあげるものがあったかもしれません。

こんな歌もあります。

「その昔 小学校の柾屋根に我がなげし鞠 いかにかなりけむ」

わたしのすわっていた椅子、わたしのいた教室はどうなっているんだろう..この歌をよんで

そんな気持ちがわいてきました。

それから

「ふるさとにいりて先ず心傷むかな 道ひろくなり 橋もあたらし」

?

以前、ふるさとを訪れた時、同じ思いをした記憶がよみがえりました、反面、この道路、

この公園、もっとおおきかったはずだけど、と感じる事がありました、幼い頃の記憶は

心の中ではかぎりなくおおきく広がっていたような気がします。

?

「男四十歳自鍛のすすめ」

先日、ある人の書評を見ていて、宮野 澄 氏の著作でサブタイトルが

「自分の人生をどういきるか」、本の名前が「男四十歳自鍛のすすめ」

という本が気になり購入した。

発行は1993年と発刊からすでに20年ほどたっている、本の内容はおおまかにいうと、

サラリーマンむけの内容で、社内でどう自分を失わずに生きていくか、

という事が書かれ、そのためには自分を鍛錬するしかないという、よくある

サラリーマンの生き方指南書のたぐいの本です。

サラリーマン生活にはすでに無縁の私ですが、その本の内容で自鍛について忘れては

いけない十カ条があるそうでなんとなく気にいってしまったからです。

引用すると、

高いつもりで 低いのが教養

低いつもりで 高いのが気位

深いつもりで 浅いのが知識

浅いつもりで 深いのが欲望

厚いつもりで 薄いのが人情

強いつもりで 弱いのが根性

多いつもりで 少ないのが分別

少ないつもりで 多いのが無駄

以上の十カ条です、私にとってはサラリーマン時代よりも今の人生でとても参考になります。

落ち葉

9月の上旬、妻が新潟へ旅行中、松戸へぶらりといってみました、午後立ちなので近場と思い、

松戸市のホームページをみていたら松戸徳川家本邸があるとの事で、カメラ片手に散歩。

邸宅の前には「戸上が丘歴史公園」という公園があります、2.3ヘクタールほどの、さほど

大きくはない公園ですが、「日本の歴史公園100選」になっているそうです。

松戸徳川家本邸の戸上邸、今は松戸市に寄贈されていますが、その紹介は後日あらためて

という事にします。

歴史公園のほうは、緑が多い静かな公園で、ゆっくりと緑をながめながらの散歩に最適です。

歩いていると、もう、そろそろ夏も終わりに近ずいてきた事を落ち葉が感じさせてくれました。

物語山

8月末群馬県、下仁田にある物語山へ行きました、ロマンチックな名前の山ですが、それなりに

理由があるようです、この山にはいくつかの伝説があり、その一つには戦国時代末期の豊臣氏

の小田原城攻めの頃、この地にあった西牧城が豊臣方前田勢の攻撃を受け、城主

多目周防守長定等は耐えきれず、落ちのびる事となり、一行がこの山中に逃げ込み、

途中のマナイタ岩の上で覚悟の切腹をしたといいつたえられています、この地方ではマナイタ

をメンバというそうで、この岩が写真の岩です。

このメンバ岩のどこかに財宝を隠したという言い伝えもあるようですが、この岩には足がかりもなく、

登る事ができません、この言い伝えから、物語山という名が付けられたそうです。

一台も駐車していない駐車場をあとにすこし登りはじめると、こんな標識があり、不安な感じ

がしましたが、妻の熊除け鈴をたよりにして登ります。

途中の山道は平べったい岩が重なりあった場所があり、かなり歩きにくく、登りよりは下り

のほうがつらそうな感じです。

途中の標識....なんか熊がかじったような...またまた、心配になります。

木陰ばかりの登山だったので、暑さもさほど感ぜず、なんとか山頂に到着です。

山頂からの展望は林の合間から少しだけ見えました、烏帽子岩、赤岩、そして

妙義山です、いい山並みですね。

途中のサービスエリアで買った昼食のおにぎりを食べ、げんきをとりもどして下山

することに、今回の山行は誰とも行き交す事もなく、もちろん熊とも出会わず、

静かな登山でした。

帰路は途中の日帰り温泉「荒船の湯」で汗を流し、帰宅したのは8時半近く、朝6時半

に家をでて運転と登山で疲れ気味、家でのんだビールがおいしかった。

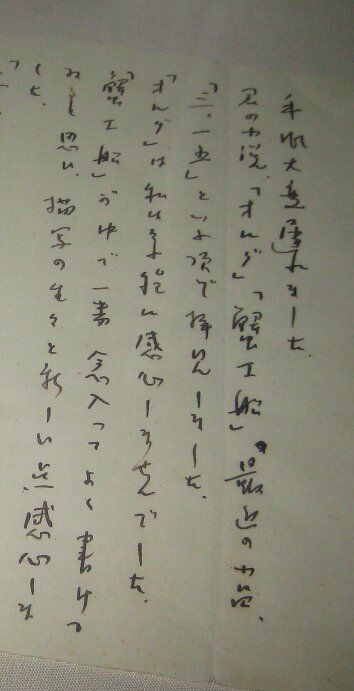

村上春樹の作品「沈黙」

先日、村上春樹の短編集「レキシントンの幽霊」を読みました、その短編の中に「沈黙」という作品が

あります、1991年1月、著者がアメリカプリンストン大学の客員教授として渡米した同時期の作品で、

それ以降、彼は長編に取り組んだため、しばらくは短編の作品からは遠ざかっています。

沈黙の中のほぼ、最後の部分にこう書いてあります。

「〜でも僕が本当に怖いと思うのは、青木のような人間の言いぶんを無批判に受け入れて、

そのまま信じてしまう連中です。

自分では何も生み出さず、何も理解していないくせに、口あたりの良い、受け入れやすい

他人の意見に踊らされて集団で行動する連中です。

彼らは自分が何か間違ったことをしているんじゃないかなんて、これっぽっちも、ちらっとでも

考えたりはしないんです。

自分が誰かを無意味に、決定的に傷つけているかもしれないなんていう事に思いあたりも

しないような連中です。

彼らはそういう自分たちの行動がどんな結果をもたらそうと、何の責任もとりやしないんです。

本当に怖いのはそういう連中です。〜」

短い作品ですが、文中の人物の堰を切ったようにあふれ出た言葉は著者の意見とさえ錯覚するよ

うな気にさせてしまう文章です。

個人と個人、個人と集団、つながりあう社会、その中に潜む各々の無謬性がもたらす、悲劇や残虐性、

そんな事をふと感じてしまいました。

西沢渓谷

最近は登山にすっかりはまってしまい、本来の下町散策がおろそかにな

ってしまいました。

それにもめげず、先日は西沢渓谷へトレッキングへとむかいました。

西沢渓谷は中央高速の勝沼ICから約1時間、自宅からは往復440キロと、ちょっと

日帰りにはきつかったかな...

渓谷入り口の看板をスタートに一周約8キロ、妻の体力に合わせ、約5時間の山行に

なりました。

登りは渓谷を左に見ながらの、ゆるやかな登りで気持ちの良い登りです。

水量の多いところでは鮮やかなエメラルドグリーンが涼しさをつたえてくれます。

ここが一番の見どころとなっている「七ツ釜五段の滝」です、名前どうり五段になって

いる滝で自然のつくりだした景観に感激です。

帰りは渓谷とわかれ、緩いトロッコ道をのんびりと下っていきます。

昭和43年までトロッコが行ききし荷物をはこんでいたそうで、

そのおかげで迷う事なくゆっくりと歩けました。

下山途中、雲の合間に見えた甲武信ヶ岳、のぼってみたいけどちょっと無理かな....

帰りは日帰り温泉「笛吹きの湯」で汗をながしての帰宅となり、よい1日を過ごせ

ました。

那須茶臼岳

6月に入ったとある日、那須の保養所の予約がとれ、茶臼岳に登る事

にしました。

茶臼岳は標高1900メートルほどの山ですが、山頂9合目付近までは、

ロープウエイがあり子どもでも登る事が出来ます。

登山道から頂上を見上げると所々、ガスが噴出して、硫黄の独特な臭が

鼻をつきます、ちょうど箱根と同じような感じでしょうか。

登り始めたころは、天気も良く遠くの山並みも見え、景色をながめながら昼食を

とる事ができましたが、まもなく頂上という時、噂どうり、山の天気は変わりもの

という事を体感しました、突然の雷鳴と雨....ケーブカー駅からの放送は

「雷が近ずいているので次のケーブルカーで運休します...」

そんな放送を流されても、どんなにいそいでも30分以上はかかりそうで、とにかく

一目散で下山。

しばらくして、やっと、ケーブルカーも動き出してくれました。

宿へ向かう途中に立ち寄った殺生石史跡

強い異臭と不気味なお地蔵さんで異様な雰囲気の場所でした、異次元

体験かな....

お地蔵さんはなぜ同じ方向をむいてお祈りしているのかなとかんがえながら

やっと、宿へたどりつき、温泉でリラックスした後は夕食。

本日のメインデイッシュは栃木牛の焼肉、疲れた身体には、いい栄養補給でした。

いちばんよかったのはデザート

オーナーが長野の安曇野の胡蝶庵から取り寄せたというお勧めの抹茶生大福

、う〜ん、ほどよい甘さと抹茶の渋さがマッチしてました。

翌日は那須ゴンドラにのり、ゴヨウツツジの群生地を散策

ゴヨウツツジは幹の太さが数十センチになる高山のツツジです、低いブッシュ

状のツツジはよくみかけますが、見事なツツジでした。

昨日登った茶臼岳もきれいにみえ楽しかった旅行になりました。

千葉県野田市清水公園

先日、妻を車で送った帰りに、野田市にある清水公園へ立ち寄った、

野田といえばキッコーマン醤油で有名ですが、その醸造元の茂木氏が、

昭和27年に開設し、無料開放しています。

園内はフィールドアスレチックやバーベキュー場などがあり家族連れで

1日ゆっくりと過ごせます、又、ここは、近郊では有名な桜の名所になって

います。

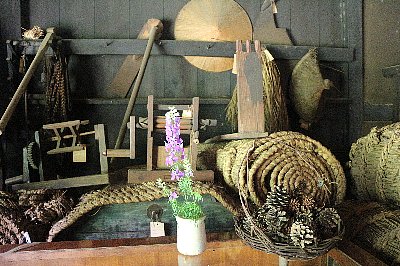

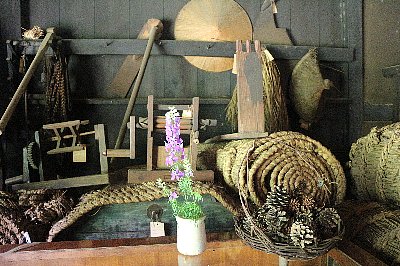

その一角に、江戸初期の古い民家が保存されています。

門の奥に見えるのが旧花野井家の住宅で、国の重要文化財に指定

されています。

手前の門は薬医門だそうで、江戸末期に建造され、所有者

が昭和47年に寄贈したようで、藁ぶきの、当時はどこにでもあったような

門です。

住居の中は、古民具などが展示され、じっと座って、眺めていると時間の

経過の感覚が麻痺してきそうになります。

公園内には、又、「花ファンタジック」という名の植物園がありちょうど薔薇が

見頃となっていました。

鮮やかな赤

薔薇はやはり赤が一番似合う気がします。

なんの花かな、これも綺麗な赤です。

温室の中にあった赤い花、南国の花、南国はやっぱり赤。

朝食代わりに園内のレストランで食べた「薔薇のゼリー」

薔薇の香りと、酸味のある薔薇ゼリーとほどよい甘さの生クリームがちょうど

マッチして上品なデザートとなっていました。

登山の翌日

下山後、宿へと向かい、温泉でのんびり、まったり....

風呂上がりのビールは至福の時間ですね、ほてった体にしみこんでいきます。

翌日はくっきりとはれ上がり、宿の部屋からは雲一つない富士山が見えました。

のんびりと宿をたち、近所の箱根湿性花園を見学、ニッコウキスゲが鮮やかな

黄色で咲いていました。

近くの小枝に小鳥が木の実をついばんでいるのを発見!可愛い...

帰りの途中、河口湖へ立ち寄りました、ニュースで湖水面が低下していると

聞いて、妻が行ってみたいの一言で行きましたが、いつもなら湖水に浮かんで

見える六角堂まで歩いて行く事ができました。

あの水はどこへ行ったのでしょう....疑問をもちながら一路帰途へ。

金時山

妻のリハビリにと、はじめた月一登山ですが、久々に1泊ででかけました。

行き先は箱根の金時山です、先日、御嶽山で知り合ったハイカーの

方から進められ、今回の登山になりました。

金時山は名前のとうり、江戸時代に金時伝説が生まれそれにちなんで

なずけられたようです。

仙石原の登山道入り口にある近時神社(金時神社じゃないんですね、この

名前は坂田近時がこの山であそんだという記述からきているそうです)

の境内にはマサカリがありました。

頂上ですが、お天気なら富士山がきれいに見えるそうですが、雲に隠れて

いて見えずじまいでした、まあ、2回に一回は曇りの日で、3回に一回は

雨にふられるでそんなに気にはなりませんが、富士山はみたかったです。

頂上には茶屋が2軒ありますが、その1軒の茶屋の名前は金時娘の茶屋、

中には確かに、金時娘さんがいらっしゃいました。

但し、年齢は80歳だそうで、父の死後、14歳の頃からこの茶屋を一人で

切り盛りしていたそうです。

若いころにはいろいろ恐い思いがあったようですが、明るく、てきぱきとした

方でした。

彼女の父は強力さんで40歳の時に、北アルプスの白馬岳の頂上に約200キロ

の方向指示番を持ち上げた事で有名な方で、新田次郎の小説「強力伝」

のモデルになった人だそうです、とても人間わざとはおもえませんね。

その数年後に怪我が災いし他界したそうです。

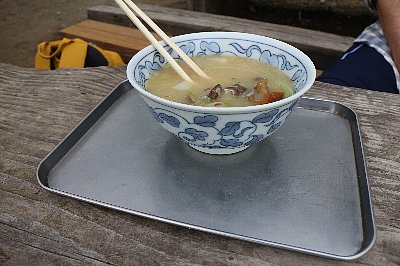

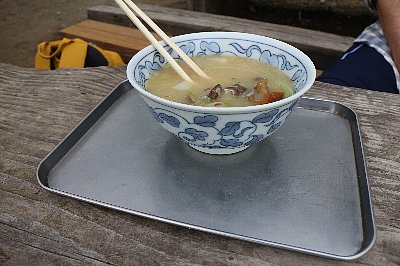

この茶屋の名物はこのキノコ汁です、キノコがたっぷり入って味噌の味がちょうど

よく、登山の疲れをいやしてくれました。

頂上直下はけっこう険しい登りでしたが、下山中、ごぼうを2本もったご婦人とすれ違い

何気なく話をしましたが、なんと78歳との事、地元でお店をやられていて、金時娘さんに

ごぼうを差し入れにきたそうです、びっくりした事に、月に20回は金時山に差し入れを

もって登っているとのお話でした、もう10数年になるそうで登山回数は3000回を超えて

いるそうです、今回の登山はびっくりする事で一杯でした。

人は気力があって体力がそれについてくる事を実感しました。

御嶽山

先日大山へいったばかりになりますが、3週間後の4月12日に御嶽山へと

ハイキング、場所的にも青梅市と近く、標高も929メートルと手頃な山です。

ほとんどのハイカーはケーブルカーを利用して登ります。

ケーブル頂上駅は830メートルなので登るのはおおよそ

100メートルたらずで楽勝気分で登りましたがけっこうアップダウン

があります。

頂上は御嶽神社があり、そこまでは数十件の宿坊があります。

この建物は馬場家御師住宅で御嶽神社の御師(神職)の家だそうで、現在も

住民が住んでいます、なんと慶応2年、1866年に建てられたそうです。

途中にあった神代欅です、国の天然記念物で樹齢推定1千年だそうです。

すごいですね、千年前といえば、平安時代ですね。

アップダウンを繰り返しているうちに、たどりついたところはロックガーデン、

清らかな清流が苔むした岩の間を流れていきます、ちょうど東北の奥入瀬渓谷

のようです、心が洗われますね。

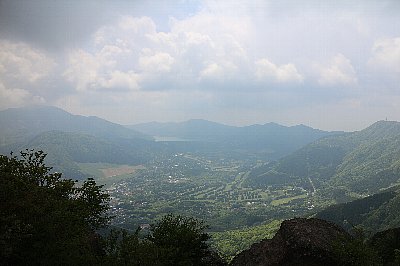

展望台から見た下界、ここはほんとに山の中です。

こんなきれいな花もありました。

平日のため人気の少ない参道のお店を抜け帰途につきました。

大山

最近は妻のリハビリのためとなった恒例の月一のハイキングですが、今回は

大山です、関東在住の方なら神奈川県伊勢原市の大山(おおやま)とわかり

ますが、関西の方なら鳥取県にある大山(だいせん)を思い浮かべる事でしょう。

伊勢原市にある大山は、古くから大山信仰の土地で大山講で有名でした。

大山までの参道はみやげ物屋さんでにぎわっています、大山で有名なのは

「大山豆腐」でしょうか、水がきれいなおかげなのでしょう。

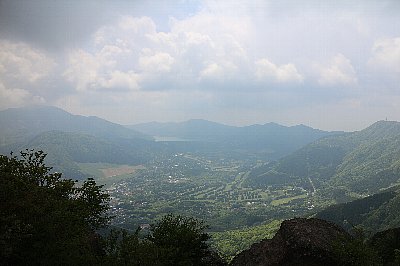

頂上からは逆方向なので富士山はみえませんが、相模湾がかすかに

かすんで見えました。

びっくりしたのは頂上に鹿がいました、かなり人なつっこい鹿ですね。

以前は熊の出没の話がありましたが、わずか新宿から小一時間の

場所でも動物は真近なのには驚きました。

帰路のケーブルカー、途中のすれ違い駅です、うまい具合に中間地点

ケーブルカーが来るものと感心しました、当たり前ですね。

平日の登山は人も少なく、その分すれ違うハイカーや追いつ、抜かれる

ハイカーとも仲良くなれ、楽しい時間を過ごせました。

2013/3/21

高尾山

2013年最初のハイキングは、かなりミーハーですが高尾山です。

人気の理由はアクセスです、電車でも駅前から数分でケーブルカーにのれます、

車でも圏央道高尾山ICから5分程度、といってもICから道を間違え1時間の人

もいますけど...(-_-;)

登山コースはいくつかのルートがありますが、こんな自然が一杯の登山道も

あり、ハイキングにはちょうどいいですね。

途中にはおみやげ屋さんやら、名物のとろろそば屋さんもあり、初心者でも

気楽にハイキング〜散歩も満喫できます。

中腹からは都内の景色が見渡せます、もちろんスカイツリーもみえます。

この展望台にはあの有名なビアマウントがあります。

ミシュランの三ッ星になっちゃいましたね、ビールをのみながら1000万ドル

の夜景が楽しめるそうです、ひょっとしたらミシュランはここのバイキング料理

ではなく夜景に三ッ星をつけたのかもしれませんね、まあ、ビアガーデンでは

なく山なのでビアマウントなんですねと妙に納得しました。

営業は7/上〜10/上なので今回は無理でした。

頂上までは徒歩でものんびりあるいて2時間もあれば充分です、そんなに

高い山でもありません、599メートルです。

当日は好天だったので富士山も綺麗でした、きてよかったな.....

鎌倉

今年最後のハイキングは鎌倉天園ハイキングコースを選びました。

横須賀線にのり北鎌倉駅を降りて、建長寺へと歩きます、建長寺では入山料300円

をはらわないとハイキングコースへは行けません。

法堂(はっとう)にあった釈迦苦行像、愛知万博のパキスタン館で展示されていたもの

だそうで、終了後、建長寺へ寄贈されたとのことでした。

釈迦は6年間にわたり、苦行を続けたが、悟りを開くことができなかったそうで、

苦行では真の道に達する事は出来ない事にきずいたと云われています。

その時の苦行を伝えた像ですが、迫力がありました。

建長寺から階段を上ると山の中腹に、半僧坊という鎮守があります、

そこにある紅葉はまだ、とても綺麗でした。

半僧坊からみた相模湾、遠くに伊豆大島がみえます、ここからみた海はとても穏やか

です。

やっとたどりついた大平山頂上です、鎌倉市最高地点と標識に書いてあります、

といっても159メートルですが...なんか寂しい看板でした。

帰路は鎌倉駅方面にむかい、途中、鶴岡八幡宮によりました、2年前訪れたときは

立派な大銀杏でしたが、倒れてしまい、すぐ隣に移築したのがこの姿です、芽が

でてきたそうなので、あと1000年後には以前のような大銀杏になることでしょう。

境内では、正月の参拝の警備のための予行演習をやっていました、

すごい人出なのでしょうね。

時間も2時近くになり、やっと昼食です、近所のおそば屋さんで揚げ餅そばをたべました。

揚げ餅、天ぷらが入って980円、観光地にしてはリーズナブルな値段で、おいしかった。

帰りは東京駅から山手線に乗り換えです、横須賀線のエスカレーター

は長い....

二の酉

2012年 も、もう 残り1ヶ月と数日になってしまいました、1年が過ぎていくのはあっというま

ですね、昔、会社の上司が、だんだん1年が短くなるのを感じるのは、分母(自分の生きた

時間)に対して分子(今年1年の時間)の関係で分母が増えていくから、そう感じるんだよ、

と言われた事があります、なるほどそういう事なんだと妙に納得した記憶があります。

二の酉ですが、今年は11月の酉の日は2回しかないので二の酉で終わりになります。

そんなわけで、長國寺、鷲神社へと参拝、商売をしているわけではないのですが、景気回復

を願っての参拝です。

数万円もするような熊手を二つも買ったひともいました。

それにしても酉の市はにぎやかで華やぎがありますね、庶民の願いがかなう来年であれば

いいなと祈願してきました。

東京駅

先日の事になりますが、父の介護のため会社を早期退職した友人が大分から上京、

送別会もままならないまま大分へさっていった友人でした。

10ヶ月ぶりに再会し飲み友達とともに東京駅の近所で再会しました。

大分にはおいしい蕎麦がないという事で蕎麦屋さんで旧交を温めました。

場所は東京駅の真向かいにある新丸ビル5Fにある「手打ちそば 石月」 挽きたての新そばはおいしかった。

ついでに新装になった東京駅の構内も見学。

新丸ビル7階には展望デッキがあります、ライトアップされた東京駅を眺めるには最適な場所でした。

東京駅も昔の姿を回復しました、中央郵便局はちょっと不十分でしたが....

景色も堪能し、次は二次回です、やっぱり私達グループはガード下が似合っています。

店内は一杯なので、道路に席をつくってもらいました、夜風がちょっと寒い....

テーブルの上は一杯なので請求書はしょうがなく路上の柱におかれました、可哀そう....

はとバスの都内観光バスも帰りはじめました、私達もそろそろ解散......

楽しいひと時でした。

筑波山

10月中にもう一度トレッキングがしたくなり、午後から雨模様の天気予報も

無視して筑波山へとでかけました。

9時前にはロープウエイ前駐車場につき、筑波山神社へと約1時間の道のりです。

神社の前では、なつかしいガマの油売りの大道芸屋さんがいました、子どもの頃、

切った腕の血がガマの油でぴたっと傷口もなおり、ビックリしたものです。

3時間かけて登っていく途中から、やっぱり雨でした、景色はちょっと雲間から見えて

少し満足。

せっかくつくったお弁当も雨の中では食べる気もしなく、しょうがなく峠の茶店で

つくばうどんを食べました、けんちん風の具と甘めの味付け、これが意外とおいしく、

冷え切った身体を温めてくれました、作ったお弁当は夕食になりました。

男体山から女体山への途中、ガマ石があります、ガマそっくりですね、

筑波山はやっぱりガマなんですね。

女体山頂上から見ると、はるか下のほうに雲の間にロープウエイ駅が見えました、

1000メートルにも満たない山でしたがけっこうお連れさんはバテてしまいました。

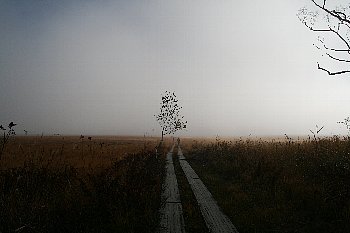

遥かな尾瀬

10月も半ばとなった15日、尾瀬へと心の洗濯をしにいってきました。

ちょうど紅葉の最中という事で、1泊でいってきました。

宿泊は尾瀬の真ん中あたり、見晴らし地区にある燧小屋に泊まりました。

尾瀬は環境対策も進んでおりトイレは水洗、ウオッシュレット付きという昔では考えられない近代

設備です、もちろんお風呂もありますが、せっけん、シャンプーは禁止です。

山小屋の前の紅葉も綺麗でした。

付近の山小屋の食事はほとんどが冷凍食品との事で、この山小屋は手ずくりメインと聞いて

ここに決めましたがやはりおいしかった。

ハンバーグ、煮魚、味噌汁、山菜の和えもの、サラダ、少量ですがパスタ、ご飯はお変わり

自由で白飯と舞茸ごはんがあります、写真にはないですが別テーブルにはかぼちゃ、花豆、

その他、etc いっぱいあります。

これで1泊2食付き、個室で平日料金は6400円です。

缶ビールは450円と高いですが仕方ないですね。

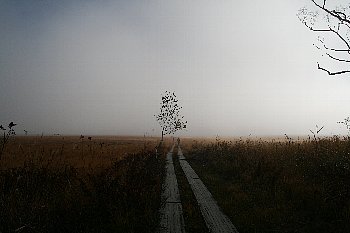

翌日の朝は霧がかかり前を歩く人もうっすら、幻想的な雰囲気がただよっていました。

すこしずつ霧が薄れてきて尾瀬ヶ原も開けてきて風景も徐々に変化してきました。

すっかりと霧も消え去ってしまい、途中の湖沼には逆燧ヶ岳の姿もくっりと映えていました。

途中ですれちがったボッカさん、重い荷物を背負って山小屋まで配達でしょうか...

ビールが高いのも努力の結晶だからでしょうね。

遥かな尾瀬、青い空、心にやすらぎがもどりました。

大菩薩嶺

台風のすきまをぬって大菩薩嶺へトレッキング、今年にはいって2回目のトレッキングです。

大菩薩峠はなんとなく心に残っている地名でした中学生の頃だろうか、映画好きだった母に連れられ

この題名の映画を観た記憶があります、机竜之介役の市川雷蔵のなんともいえない、ニヒルというか、

不気味さだけがのこっています。

初日はふもとの福ちゃん荘に宿泊、久々の山小屋どまりです。

山小屋の夕食は意外とボリュームがあります、大好きな岩魚の塩焼きがでました、これはおいしかった(*^_^*)

山梨名物のほうとうは昔からあまりすきじゃなかったので....

食堂は薪ストーブがありました、なつかしさがいっぱい....

ちょうど昨日から薪をいれたそうで、当日もさむかった。

やっぱり、台風のせいか登山しはじめると強風と雨で凍えそうです、大菩薩峠

頂上小屋の介山荘も霧にかすんでしまいました。

昼近くになるとようやく雨も小ぶりとなり、幻想的な登山道となりました。

帰路は、やはり温泉で疲れた身体をいやすのが一番です、近所の「大菩薩の湯」

は身体がすべすべしていい湯でした。

白馬村〜小谷村

8月でしたが、あまりの暑さに信州へ暑さを逃れにいきました。

途中で善光寺でお参り

白馬には夕方到着、早速足湯にひたりました、疲れがとれる〜。

当日は久々に民宿に泊まり、翌日は八方尾根へトレッキング、ロープウエイ利用なのできつくはありません。

当日は曇天でしたが、とても涼しかった。

八方池で昼食、霧がかかり幻想的でした。

当日は小谷村のペンションに宿泊、温泉付きの宿で疲れをとりました。

翌日は栂池自然公園へ

昼食場所からの景色、右から小蓮華山、白馬岳、杓子岳です。

白馬岳の大雪渓です、夏でもこんなに雪がのこってました。

家には帰りたくなかった....

今回はちょっと写真を倍近いサイズにしました、どうかな......

銀山温泉〜岳温泉

先日、台風3号に追いかけられながら山形の銀山温泉へとでかけた東京から車で約7時間、一人での運転にはややきつい

長さでした。

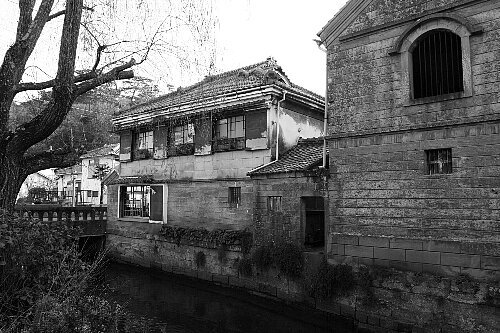

銀山温泉は大正時代から昭和初期までの木造2階〜4階建の旅館が立ち並ぶノスタルジックな風景を持つ旅館街でした。

朝から夜へと表情を変えていく世界は大正ロマンへといざなってくれ、夜のガス燈がその雰囲気をもりあげてくれます。

一度はおとずれたかった温泉でした、又、冬にでもいってみたい場所です。

翌日は道のりもとおかったので福島県の岳温泉で一泊。

岳温泉は二本松市にあり、二本松は高村光太郎の最愛の妻、智恵子の生まれた所です。

ちょうど、安達太良山のふもと、あだたら高原に岳温泉があります、安達太良山は2000メートル弱の山で綺麗な稜線を

もっています、6月半ばで、雪渓がのこっていて、涼感がただよっています、ところどころにはイワカガミが咲き、

登山者の心を優しくしてくれます。

智恵子はこの山を毎日眺めそだったのでしょう、東京の空を眺めるたびに、故郷のこの、安達太良山の空の青さを

懐かしく思っていたこととおもいます。

智恵子抄で光太郎のこんな詩がありました。

「智恵子は東京に空が無いといふ、 ほんとの空が見たいといふ。私は驚いて空を見る。 桜若葉の間に在るのは、

切つても切れない むかしなじみのきれいな空だ。どんよりけむる地平のぼかしは うすもも色の朝のしめりだ。

智恵子は遠くを見ながらいふ。 阿多多羅山の山の上に毎日出てゐる青い空が 智恵子のほんとの空だといふ。

あどけない空の話である。」

屋形船

先日会社の取引先と屋形船に乗りました、屋形船は団体じゃないと雰囲気が盛り上がらないため、

いままでは、あきらめていたのですが、今回初めて乗船できました。

行く途中に立ち寄った浅草見付跡の石碑、この江戸通りは、日光街道、奥州街道の道中にあり、江戸城警護の重要な見付門がありました。

明暦3年(1657年)の明暦の大火の際、門番が伝馬町の牢の解放しを脱獄と間違え、門を開けなかったことにより二万人の焼死者、溺死者

を出したといわれているそうです。

見付けはちょうど神田川が隅田川に合流する場所です、ここには多くの船宿、屋形船があります。

屋形船といえば、揚げたててんぷら、刺身の盛り合わせです、てんぷらは熱々で、口の中がやけどしそうになるほどです、

冷たいビールで口の中を冷やし、また、てんぷらを食べる...最高ですね。

屋形船はお台場にて約40分ほど停泊します、お台場は屋形船の集合地点になっているようです、その後、スカイツリーたもと

に停泊します。

東京タワーのライトアップは昭和のノスタルジー、スカイツリーのライトアップは現代風そんな感じでした。

三社祭り

今年の三社祭りは5月19日、千葉県一帯は、利根川にホルムアルデヒド検出とかで、映画「ダーク・シャドウ」

を観にいきましたが、映画館をでたら、防災連絡で断水のおしらせ.....

帰るに、帰れず、浅草の三社祭りの話をきいて急遽、浅草へ...

今年も威勢のいい山車、掛け声、江戸の華は三社まつり....

さすがに、神輿には人がのっていません。

神社まえでは、振袖さんの演技がよかったですね。

浅草の街並みも変化しています、江戸情緒をとりいれながら日々、変化していきます。

人の心も殺伐とならなければいいですね.....

南九州2泊3日の旅

先週の事ですが、3月11日から南九州へパックツアーにいきました。

宮崎空港に到着し、最初の観光地は薩摩の小京都といわれている知覧の武家屋敷群です、

武家屋敷跡が点在しており、さながらタイムスリップした感じでした。

最初の宿泊ホテルで頼んだ特別料理、あらかぶ(かさご)のから揚げ、美味でした。

翌日、部屋から眺めた日の出、やや雲がありましたが、ひさしぶりの好天気にめぐまれそうでした。

JR日本最南端の駅、西大山駅から眺めた開聞岳、西大山駅は九州旅客鉄道の指宿枕崎線の駅

で北緯31度11分にあるそうです。

桜島港からフェリーにのり、桜島の有村展望台についた途端、突然の噴火、火山灰と熱い小石の集中攻撃ですぐ避難、

頭からつま先まで、灰だらけになりましたが、いい思い出になりました。

ここは、黒酢工場での黒酢の甕。

翌日、訪れたのは、城下町飫肥(おび)ここも九州の小京都とよばれているそうで、街並みには多くの江戸時代

の商家などが残されています。

ここは鵜戸神社、海に向かって下ったところに社がある珍しい神社です、景色が綺麗です。

最後は青島神社、ここは鬼の洗濯岩と呼ばれる自然が造形した海岸です。

武蔵新田プチ散歩

先日、本社での打ち合わせの帰りに下丸子から武蔵新田まであるいてみました。

武蔵新田は東急多摩川線の沿線沿いの小さな駅で、とくに名所・旧跡があるわけでもないのですが、駅から数分

のところに新田神社というちいさな神社があります。

神社の名前の由来は新田義興を祀ってあることからきているそうです。

義興は新田義貞の二男として生まれ、父義貞は鎌倉時代の有名な武将でしたが、父の死後、再び足利尊氏に戦

を挑みましたが1358年に多摩川の矢口の渡しで渡船中に敵の謀略で自刃したとされています。

彼の恨みは凄まじく、敵の江戸氏は狂死したといい、更に夜な夜な火柱が多摩川に現れ住民を苦しめたため、

新田神社を建立し、神としてまつったそうです。

境内にある神木のケヤキ、樹齢700年もあるそうですが、700年前は1300年ごろの時代です。

ちょうど鎌倉時代のころでしょうか。

武蔵新田の商店街にあった金魚屋さん、こんなお店やさんがあるのですね....

大久保彦左衛門の人生訓

講談で有名な大久保彦左衛門という人物がいました、徳川家康から秀忠、家光の三代の将軍に仕えた

旗本で講談、映画では魚屋一心太助とともに江戸市中で大暴れするという設定ですが、もちろん作り話です。

彼は子孫代々のために三河物語という家訓書をのこしています、三河物語を読むきっかけは、このホームページ

の中で徳川家康の息子信康が正室徳姫の諫言で切腹させられたという内容について調べなおしする事になった

からですが、その話はまた、後日.....

三河物語を読んでいて彼の人生観について書いてある所がありなかなか面白い部分があったので

その部分を紹介することにしました、

「知行を取る物取らぬ物」(知行は領主から手柄などで与えられた土地や支配の権利)という一章

のなかで知行を必ず受け取れるようになる事が五つあり、受け取れない物にも五つあるといっています。

まず、受け取れる物の条件ですが、

1. 主君に弓をひき、謀反、裏切りをした人は知行もとり、末代までも繁栄し子孫までも栄えるようだ。

2. 卑劣なことをして、人に笑われた物が知行をとるようだ。

3. 世間体をよくして、お座敷の中で立ち回りの良いものが知行をとるようだ。

4. 経理打算にすぐれ、代官の服装がよく似合う人が知行をとるようだ。

5. 行く先もないような他国人が知行をとるようだ。

この事について、知行を望んで決してこんなことをしてはならないと書いています。

知行をとれない物については

1. 譜代(代々同じ主君に仕えた家柄)の主君を裏切る事なく、弓を引くことなく、忠節、忠孝をした物は必ずと

いっていいほど知行をとれないようだ。

2. 武勇に生きた物は知行をとれないようだ。

3. 世間体の悪い、付け届けの悪い物が知行をとれないようだ。

4. 経理打算をしらない、年をとった物が知行をとれないようだ。

5. 譜代ひさしい物が知行をとれないようだ。

この家訓について彼は知行を取れなくて、飢え死ににしたとしても、決してこのような心構えをすてるべきではない

といっています。

戦国から安定期を迎えようという時代、武勲だけでは生き残れない世の中だったのでしょうが、現代に置き換えてみても、

一部の家訓は出世した人としなかった人にはあてはまる箇所がありましたね。

榛名旅情

先週、台風の合間をぬって伊香保温泉へと行ってきた、同行した妻へは、退院したばかりにリハビリを兼ねて

ひなびた温泉へでも行こうというのが口実で、目的は「竹久夢二記念館」、そして夢二の愛した榛名湖を

おとずれるのが私の目的です、もちろんひなびた湯屋街もだいすきですが....

ここが伊香保の竹久夢二記念館の入り口です、ここには夢二の油絵「青山河」が保管されています。

「青山河」は夢二が渡米中に描いた裸婦の屏風で、夢二は「〜自分へ立てこもる気持ちで、榛名山

へ帰って草の上へ寝ころんだ絵を描きました」と友人に手紙をかいています。

絵の裏には「山は歩いて 来ない。 やがて私は 帰るだらう。 榛名山に寄す 〜」

とあります、日本にかえりたかったのでしょうね。

夢二と伊香保のかかわりは、一人の少女からの手紙

からはじまったそうです、伊香保で見かけたという手紙でしたが、夢二は人違いですと返事をかき、

手紙の末尾に「〜お逢いする日があったらその日を楽しみませう。さらば春の花の世をすごさせたまへ」

と書いたそうです、それから8年後に夢二は伊香保を訪れました。

ロープウエイの途中からみた榛名湖です、訪れた日は平日のためかひっそりとしていて、まばらに釣り人がいるぐらい

でした、右の写真は湖畔にある夢二の歌碑です、もうほとんど読むことができないほどになっています。

刻まれた歌は「さためなく鳥やゆくらむ青山の青のさひしさかきりなければ 夢」とかいてあるそうですが、

息子の不二彦さんはこの歌を「これは、父がよく好んだ短歌であるが、どこかひとり寂しく死んで行こうと、

その覚悟をさぐっているように思われるところがある。」と書いています。

夢二は榛名湖の丘陵に榛名山産業美術研究所というアトリエを建設したそうで、これはそれのレプリカです。

レプリカとはいえ、いまでも榛名湖を見下ろす場所にあり、当時はどんな感慨で榛名湖を見つめていたのでしょうか。

八日目の蝉

5月連休の最初、「八日目の蝉」の映画をみた、蝉は生まれてから7日しか生きていけない...

八日目の蝉は生きちゃいけない蝉のことでしょうか...

それとも生きる日を1日延長させられた蝉でしょうか...

映画のタイトルはその事について主人公の気持ちをそのままタイトルにした映画でした。

主人公は映画の中でこういいます、8日目まで生きた蝉は周りに誰もいないのでいきていけないといいます。

しかし後半部分では8日目があるのならその日を自らの不倫の子のために生きて世の中

を見せてやりたいといいます。

幸せな人物は一人としてでてこない映画でしたが、なかなか見ごたえのある映画でした。

…犯罪者のせつない思いを切々と表現した映画でしたが、禁断の映画かな....

後生掛温泉

毎年会社の友人が秋田県後生掛温泉に10日ほど宿泊し、一人書道をしているので、はげましがてら温泉三昧にと

何人かで訪れました、後生掛温泉は八幡平国立公園の北側にある一軒宿の温泉です、東京から新幹線で盛岡まで

二時間半、盛岡から花輪線で約2時間で鹿角花輪駅、さらに宿の送迎バスで30分と、目的地まで1日がかりの行程です。

遠いだけにお風呂は風情があり湯治場という感じがします、湯治客はオンドル個室3360円、オンドル大部屋2100円

で宿泊し、自炊もでき、もちろん宿の食事もたべれます、オンドル大部屋での2時間体験をやってみましたが、横になっていると

じわっと汗がでてきて、ながいはちょっと無理.....

宿泊客は段ボールをしいてその上に布団という形で、ちょっとした難民生活かな。

左は旅館の入り口、殺風景な入り口ですが、中はいいかんじですよ、右は湯治村の入り口、当日はおばあさんの大集団が訪れていて、

方言がつよく、何を言っているのかぜんぜんわかりませんでした、友人は韓国語にちかいといっていましたがよくわかりません。

宿の裏手は散策コースになっていて途中は温泉やら、上記が噴出していて、箱根の大涌谷のようです。

後生掛温泉からひと山越えると玉川温泉があるそうです、一時期、癌に効くという噂があった温泉ですが、訪れた友人の話によると、

湯治場の雰囲気が違うそうです、玉川温泉の水をひきこんだ田沢湖で酸性の強さでクニマスが絶滅したのは有名な話でしたが、先月

富士五湖の西湖で「さかなくん」の尽力でクニマスが発見されたニュースがありましたね。

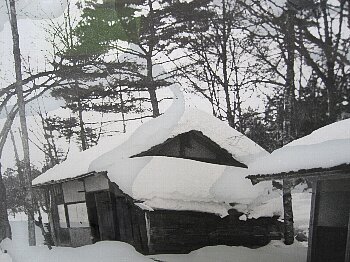

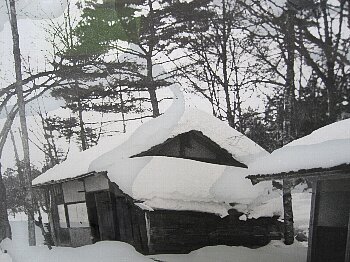

当日の夜から雪がふり、翌朝の風景は一変していました、ここは雪国だったことを実感しました。

帰りは宿の送迎バスで駅にはいってみたものの、電車は2時間に1本しかなくけっきょく1時間半の待ち合わせ、

きた列車は快速列車だそうですが、快速を走らせる理由が不明でした。

遠い、遠い温泉旅行でした。

ヒマラヤの青いけしの花

先日訪れた川治温泉でみかけた花です。

名前はヒマラヤの青いけしの花、以前はヒマラヤの3000メートル以上の高山にしか生息しなかったそうですが、1983年に

日本で開花に成功したそうです、鮮やかな青が、初夏の奥日光の青空と同じ色彩で旅人達にやすらぎをつけくわえていました。

小坂と花巻

小学生の時、1年間だけ秋田県大館市に住んでいたことありました、その頃は母方の祖父、祖母と母、弟、伯父さん、伯母さん

その兄弟とにぎやかな家族で今思い出してもたのしかった記憶があります、今はその家をたった一人の伯父さんがすんでい

たのですが、癌で倒れ入院したとの事で、お見舞いにいきました、気楽に温泉につかるのも気がひけましたが、長い運転はき

つかったので帰りは、岩手の花巻温泉で一泊。

大館から花巻までは車で4時間ぐらいでしたが、高速の入り口は小坂町という鉱山のあった町があり、記念館などがあり立ち

寄りました。

左は明治43年、鉱山が栄えていた時にできた芝居小屋の「康楽館」、今でも現役で興業をしていました、

今年でちょうど100年とか。

、

見学料600円をはらって、楽屋、回り舞台の仕掛け、切穴(役者の舞台へのせりあげ装置)などなかなかたのしい

ものがあります。

右は明治38年にできた鉱山事務所、木造3階建てのロココ風な外観は当時の東北の田舎町では素晴らしいもの

だったでしょうね。

花巻市にはかって高村光太郎が昭和20年から7年間生活しその記念館があります、大東亜戦争時の自分の態度に深く思い

つめ隠遁生活をしたという事ですが、畳三畳ほどの居間はまだのこっています、当時の写真を借りましたが雪深い山奥の生

活は辛かったでしょう。

彼の詩「案内」でこう書いています。

三畳あれば寝られますね。

これが小屋。

これが井戸。

山の水は山の空気のように美味。

あの畑が三畝。

今はキャベツの全盛です。

ここの疎林がヤツカの並木で、小屋のまわりは栗と松。

坂を登るとここが見晴らし、展望二十里南にひらけて左が北上山系、右が奥羽国境山脈、まん中の平野を北上川が

縦に流れて、あの霞んでいる突き当りの辺が金華山沖ということでせう。

智恵さん気に入りましたか、好きですか。

後ろの山つづきが毒が森。

そこにはカモシカも来るし熊もでます。

智恵さんこういうところ好きでせう。

彼はここで生活する7年前、最愛の妻、智恵子をなくしこの地で彼女がほんとうの山といっていた安達太良山に想いをよせて

いたのでしょうか。

訪れた5月15日は光太郎がここで暮らし始めた日です、ちょうど第53回目の高村祭が開かれ地元の人々が彼をしのぶ催し

に参列できました。

花巻には宮沢賢治記念館があります、彼はここ花巻で産まれ小学校を卒業するまで暮らしています。

記念館の向かいにはレストラン・おみやげ屋の「山猫軒」があり、楽しむ事ができました。

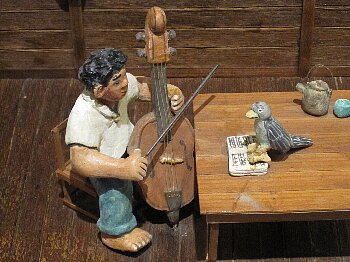

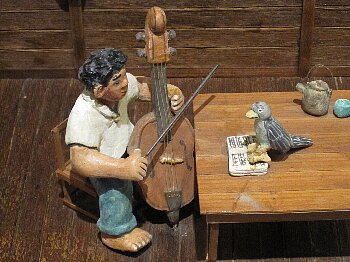

隣接している「童話館」にあった「セロ弾きのゴーシュ」と私の好きな童話の「注文のおおい料理店」の人形。

花巻市内を流れる北上川と瀬川の合流付近、賢治はここを「イギリス海岸」となずけました、彼はイギリスは訪れた事がありま

せんが、渇水期には凝灰質の泥岩があらわれ、イギリスの白亜の海岸をあるいているようだといい名ずけたそうです。

明治の人の異国の海岸への憧憬がこもっているのでしょうか.....

関西うどん

先日数十年ぶりに大阪をおとずれ、ガイドブックを片手にB級グルメ巡りを楽しみました。

最初の昼食は関西うどんと決めていたので、ガイドブックおすすめの「うさみ亭マツバヤ」です、私はきつねうどん連れは店

のおすすめ No.1のおじやうどん味見させてもらいましたが、どちらかといえば猫まんまかな....

味は甘めでごはんに味がしみこんでいてお腹がすいている人にはいいかもしれません、さすが関西人はこんな食を発明する

ものだと感心しました。

大阪といえば串揚げ、夕食はなんばの「元祖串かつだるま」お店のマスコットが時々舌をだし目をむくのが楽しい。

1本120円からと値段もやっぱりB級グルメ、東京の串かつ専門店とはけたちがい!

ソースのにどずけ禁止を気にしてたっぷりつけてしまいます。

デザートはやはりたこやきです、研修中のおにいさんが作っても味がかわらないようです。

2日目の昼食は、大阪にきたらこれを食べないとという事でもちろんお好み焼きです、値段は関東とかわりませんが、店の大きさと

雰囲気、店員の接客態度が関西人らしい人なつっこさがよかったです。

お店はたしか通天閣通りの「つぼらや」でした。

お店のむかいのホルモン焼きのおじさん、カメラを向けるとちょっと待ってと言ってポーズをとってくれました。

途中、ガイドブックをみていたら、通りがかりのおじさんがどこに行くの?と言ってくれいろいろ聞きましたが、京都から来たので

よくわからない、近所のお店で聞いてみてという一言で絶句!

関西人はたのしい!

食べ過ぎで太ってしまったグルメツアーでした。

金澤紀行

昨年雪の兼六園がテレビで紹介されていて、是非訪れたかった金澤でしたが、3月中旬では

すでに残雪の名残すらありませんでした。

金澤は竹久夢二の最初の妻、岸たまきの故郷です、明治15年7月28日に金澤市の味噌蔵町で

富山始審裁判所判事補、岸六朗の次女として産まれ、18歳で結婚、やがて夫と死別し、上京して

夢二と知り合い結婚しました。

その後別れた二人ですが、夢二は生涯の恋人、彦乃としりあい、2ヶ月後に金澤郊外湯湧温泉へ旅をしました、

彦乃は旅の日記で「夢二さんはいつまでたっても好きな人だと思った。好きだというより離れられない人だと思った。

自分はどんなに幸福か知れない」と書いています。

夢二は当時を歌集「やまへよする」で「湯湧なる山ふところの小春日に眼閉じ死なむときみのいふなり」と歌いました。

兼六園で楽しませてくれたのは雪のない雪吊の松と春を告げる加賀白梅。

兼六園は加賀藩の第五代の藩主前田綱紀が作庭し、以降代々の藩主が手をいれて出来た約三万坪の大庭園です。

六勝をすべてそなえているので名前はそこから由来しているとか......

金澤で城下町の風情を強く残しているのが東茶屋街です、営業中のお茶屋さんもあり夜の散策では芸姑さんに会える

そうです、夜はお茶屋さんですが、昼は一般見学ができる壊華楼という茶屋があり、雰囲気が楽しめます、

金箔を張り詰めた黄金の茶室が加賀百万石の豪華さを残しています。

左の写真は金澤にあるもう一ヶ所の西茶屋街の検番、三味線の音色が洩れ、古都にきている実感を感じさせてくれます。

右の写真は長町武家屋敷群、街に長くつずく土塀が江戸へと心を誘います。

今回訪れる事のできなかった湯湧温泉の金沢湯湧夢二館は次回にでも....

鎌倉

先日大雨の最中、久しぶりに会社の蕎麦の会同僚たちと鎌倉へいってきました。

前日までは好天気でしたが、北鎌倉を下車した頃には土砂降り。

横須賀線の社内でワインを数本あけてしまい、すこし千鳥足となりましたが、

最初に訪れたのは、円覚寺、1282年北条時宗が元寇の両軍の軍死者の菩提を弔い、

また禅道を広めるため建立した臨済宗のお寺です。

山林をバックにした寺院が素敵でした、それと歴史を感じる苔むした石燈籠の雰囲気がよかった。

次の訪問は浄智寺、

北条時頼の三男、北条宗政がわずか29歳で他界し、その菩提のため正室が建立した寺

で鎌倉五山中第四位にあたるそうです。

雨のなかに咲く梅を背景に中国風な山門がいいですね、雨のしずくに黄色のみつまたが映えています。

次の訪問地は鶴岡八幡宮です、1063年源頼義が勧請して建立された由緒ある八幡宮です。

鶴岡八幡宮の舞殿では結婚式をしていました、大雨が思い出になるでしょうね。本宮前の大石段の左にある大銀杏

はこの一週間後に倒れてしまいました、この雨のせいでしょうか、1219年にこの大銀杏の後ろに潜んでいた八幡宮

別当の公暁は「親の敵はかく討つぞ」とさけびながら征夷大将軍の源実朝を暗殺しました、由緒ある大銀杏です(?)

大銀杏は埋めなおしができるそうでよかったですね。

かなり遅い昼食となりましたがやはり蕎麦の会は事前に楽しみにしていたらい亭で蕎麦を味わいました、

ここは鎌倉市の景観重要建築物に指定されていて、江戸時代にたてられた本館と、5万平方メートルもある回遊式庭園

が見ものですが、雨のため蕎麦に集中。

鎌倉のおみやげは鎌倉ハムと鳩サブレ、雨がなければいい散策ができたのに残念!

東京うどん

目黒散策の途中、昼食に立ち寄ったうどん屋。

店の名前は「東京うどん」東京の地名を付けたのは東京ではうどん屋すくないからかな....

店の品書によれば、西では讃岐うどん、大阪うどんがあり、ともに喉ごしがよいので東京は?という事で武蔵野うどん

にたどりついたそうです。

値段は高めで780円の肉汁うどん、つけ汁はほどよい甘さで葱と豚肉が絶妙で、なんといっても麺の固さが凄い!

しっかりとあごがつかれました。

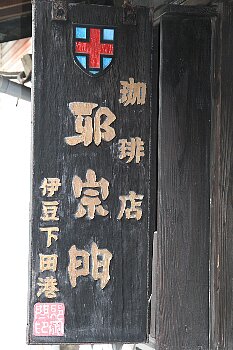

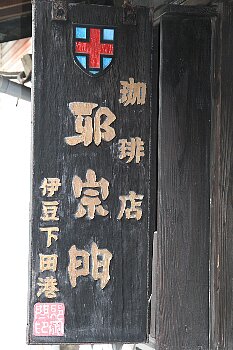

下田のレトロ喫茶店

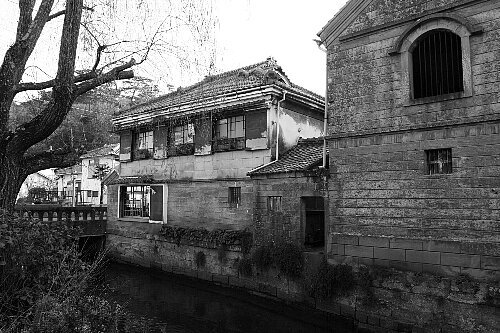

先日訪れた下田に懐古的な雰囲気の喫茶店がありました。なまこ壁の外観をもつ店は江戸時代からの建物

でしょう、店内も骨董品が展示され心も昔にもどされる想いがしました。

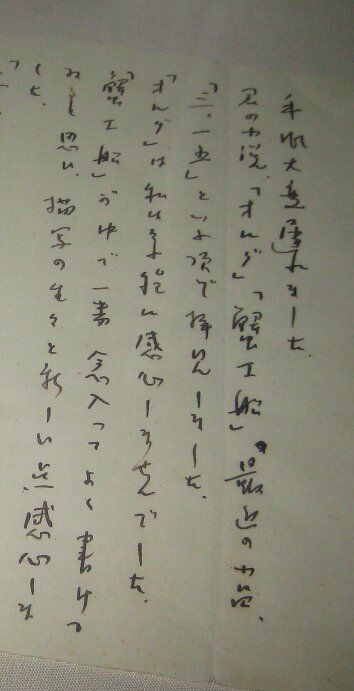

請求書の裏の印刷も凝っていました。

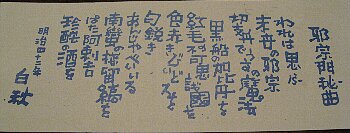

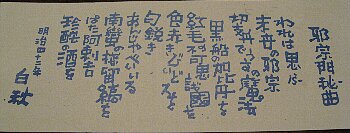

北原白秋が明治42年に発表した詩集邪宗門の中の代表的な詩だった「邪宗門秘曲」が書かれていました。

彼は邪教とされたキリスト教と自分の詩の歩んでいる道を比喩的に表現させたかったのでしょうか....

下田へ訪れたらここへ寄ってみてはいかがでしょうか、彼の詩集をこの店で読んでみるのもいいかもしれません、

店の名は邪宗門です。

下田

正月は久々に家族旅行でもと、下田を訪れた。下田は異国情緒の溢れる町で、横浜、長崎、神戸

などとは一味違う雰囲気があります。

ここは日米和親条約締結のため下田へ黒船で来航したペリー提督が条約締結場所の了仙寺へと

向かった通りだそうで、ペリー通りと呼ばれています、わずか数百メートルのとおりですが、

歴史を感じる建物や、 レトロなお店や飲食店が並んでいて、なかなかいい雰囲気のとおりです。

下田市内にあるなまこ壁の家です、200年前の建物だそうで、市内にはいくつかみられました。

下田といえば唐人お吉を思い出します、来日したペリー提督のたった3日の病気の看病でしたが、町民に

蔑まれ、酒ずかりとなり最後は川に投身し悲業な人生をおくったひとでした。

菩提寺からも埋葬を断られ、見かねた宝福寺の住職が埋葬したというお吉の墓が宝福寺にあります。

写真はお昼にたべたかさごの煮つけです、2700円でしたが、かさごがまるまる一匹でこの大きさでやすかったです。

下田にはまだまだ歩きたい場所が多くあります、温泉にひたり、ビールをのみながらおいしい魚を食べ散策もいいものです。

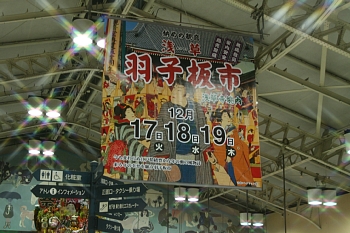

羽子板市

年末の浅草では12月17日から19日まで羽子板市が開催されていました、江戸の初期から開かれているそうですが、

あわただしい年の瀬の中で心がなごむ江戸の風物誌ですね。

今年の変り羽子板の題材はこの二人でした。

なかなかいい感じの羽子板もありました、販売している人の笑顔も素敵でした。

来年はいい年であればいいですね.....

皆さまもよいお年をお迎えください。

日暮里の名前...雑感

日暮里は山手線の内側はよく歩きましたが、外側方面はあまり縁がなく今回訪れてみました。

山手線の駅名のなかで日暮里という駅名はなぜか心に響く、共感をかんじる言葉として印象的な名前です。

地名の由来は「一日中過ごしても飽きない里」からきているそうですが、江戸時代ではどこの地でも風光明媚

といってもおかしい気がしないのですが.....

高校時代の記憶では「日暮れてみち遠し」といっていた覚えがあります、遊びすぎて帰ろうとしたとき家路は遠いそんな

イメージだったのですが、実はちがっていました、史記の中で復讐を誓った 伍子胥がじっと機が熟するのを待ちつずけ

やがて攻め入るのですが、すでに敵は十数年前に亡くなっており、彼はその墓を暴き鞭打ったといいます。

それを責めた友人に彼は「日暮れて道遠し、故に倒行してこれを逆施するのみ」といったそうです。

日暮れてみち遠しは辞書によれば「 年を取ってしまったのに、まだ目的を達するまでには程遠いたとえ。」

だそうでとんだ勘違いでした。

「屍後に鞭打つ」の故事や薪の上に寝て苦い肝をなめ屈辱を忘れないための「臥薪嘗胆」の故事は史記からといわれて

いますが、日本人の復讐心との差は大分あるような気がします。

日暮里の思い出をあげればきりがありませんが、中国の作家魯迅が日本に留学し、やがて仙台の医学校

へ入学したときの事をかいた短編「藤野先生」で日暮里をこう書いています。

「東京を出発して、まもなく、ある駅に着いた。『日暮里』と書いてあった。なぜか、私は、いまだにその名を記憶している」

現在の日暮里駅周辺は舎人ライナーも通り、駅前は飲食店が軒をつらねていますが、一歩先を進むとまだまだ歴史を

感じる場所がありました。

同潤会三ノ輪アパート

先月、三河島〜日暮里と散策してきた、三河島は片岡鶴太郎の出身地だそうで、

生家を探して歩きまわりましたが、わからずしまい、又、作家 吉村昭の生誕の地も近くにあると聞き、

あるきまわったがこれもまたわからずじまい、地元の人に聞けばよかったのだが、ミーハーを悟られるのが気になり縁があれば

という事にした。

ところで、東日暮里には、同潤会三ノ輪アパートが、取り壊し寸前でのこっています。

同潤会アパートは、関東大震災後に国内外の義援金を原資にして政府の外郭団体として同潤会が設立され、東京都内、横浜

など16ヶ所に作られたアパートで、当時としては最も近代的だったそうです。

現在では、この三ノ輪アパート(1928年竣工)と上野アパートが残されるのみだそうです。

以前、建て替え計画の話がありましたが、壊される前にと訪れました、さすがに古い、いつ倒壊してもおかしくない、そんなアパート

ですが、当時すんでいた人は誇らしかった事とおもいます。

2年前にはまだ最後の一人の住人が残っていたそうですが、ひょっとして三階部分に取り残されている洗濯物の部屋の住人でしょうか....

林 芙美子

先日、落合にある林 芙美子記念館をおとずれホームページに紹介したが、そのページで使用した

BGMはカチューシャの唄です。

彼女の作品「放浪記」で直方の木賃宿でこの唄を映画館でききロマンチックな気分にひたったそうで、

「カチューシャ可愛いや、わかれの辛さ せめて淡雪とけぬ間に 神に願いを ララかけましょうか。」

という一節が書かれています。

この唄は1914年松井須磨子が芸術座公演「復活」の中で歌い、当時流行したそうですが、彼女は当時

多分小学校5年生ぐらいでしょうか、年齢的には11歳なので、当時の憧憬をとりいれて書いたのでしょうね。

「放浪記」の文中では石川啄木の歌が所々に引用されています、「(十二月×日)さいはての駅に下り立ち

雪あかり さびしき町にあゆみ入りにき」多感な小学生だったのでしょう。

彼女は作家としても有名でしたが、詩のほうもいい作品があります。

空に拡がった桜の枝に

うっすらと血の色が染まると

ほら枝の先から花色の糸がさがって

情熱のくじびき

食えなくてボードビルへ飛び込んで

裸で踊った踊り子があったとしても

それは桜の罪ではない。

ひとすじの情

ふたすじの義理

ランマンと咲いた青空の桜に

生きとし生ける

あらゆる女の

裸の唇を

するすると妙な糸がたぐって行きます。

貧しい娘さんたちは

夜になると

果物のように唇を

大空へ投げるんですってさ

青空を色どる桃色桜は

こうしたカレンな女の

仕方のないくちずけなのですよ

そっぽをむいた唇の跡なのですよ。

放浪記にでてくる詩ですが前後の文があるとそのよさを感じとれます。

ところで、このホームページも容量があと20%ぐらいになってしまった。

思案中のこのごろです。

代官屋敷

今年の5月連休は歯の痛みで出るに出られず、家でおとなしくしていましたが、じっとしても

いられずバッファリンの助けをかり、4日の日に世田谷を訪れました、行き先の一つは世田谷代官屋敷。

現存する代官屋敷はここぐらいと聞いたことがあり是非、一回とおもっていました。

ここ世田谷の地は16世紀後半にかけては吉良家の領地でしたが、北条氏の滅亡とともに所領を失い

、その後政権の座についた家康に見いだされ上総の国でお家の再興がかない、吉良上野介となったそうです、

松の廊下の事件での上野介は、曾孫になるそうです。主のいなくなったこの地は、その後、井伊家の領土となり、

年貢の管理を吉良家の家臣で世田谷で野にくだっていた、大場家に代官として起用し任せた由緒があるそうです。

江戸の名残をかんじさせる屋敷をと思っていましたが、月曜日で休館!

普通は月曜日が祭日ならやっているはずと思い込んでいたのがあさはかでした。

屋敷の門だけはと記念に撮りましたが.....立派な門でした、今度はいつこれるやら...

ここを離れたあとは、松陰神社へ廻り、馬事公苑へとむかいましたが。近いようで遠かった。

馬事公苑ではちょうど第38回の馬術大会が開催されて、素晴らしい馬の技に見とれました。

騎手の彼女は18歳とかで、初々しい騎乗でしたが、残念ながら確か最下位の18位でした。

帰路は用賀駅ですがここまでも遠かった。

訪れた、豪徳寺、松陰神社は改めて訪問記を.....

上野公園の夜桜

先日、久々の休暇をとり、東京ビックサイトで開催していたフォトイメージングエキスポ2009へいきました。

ソニーのブースではFIFA2010の優勝トロフィーが展示され、キヤノンのブースでは大判プリンターで出力

された「洛中洛外図屏風」が展示されていた、最近の印刷機器の進歩にはただただびっくりするばかり。

本物と見間違うほどです。

ショーの帰りに上野公園へ立ち寄り夜桜見物でもと、いってみましたが宴会客は大勢、桜は5分咲きで

宴会の盛り上がりもいまいちかな...

夜桜もこんなかんじですが、ただ一軒あった出店が上野らしかったです。

真鶴

もう1ヶ月がすぎてしまいましたが、会社の同僚と早咲き桜でもと、現地集合の予定で真鶴へ。

ところが、またまた出遅れで、結局、現地のお寿司屋さん集合となりました。

ここのお寿司やさんは、一年ぶり、去年の前は7〜8年前かな....

ここでのお目当ては昨年は不漁とかで食べれなかったかわはぎの刺身,肝をといた醤油で食べる刺身は絶品

です、今年は絶対たべるぞとしっかり予約したおかげでひさしぶりに味わうことができました。

しっかりとした歯ごたえは高級魚といってもいいくらいかな。

右の写真は、ひらめのお刺身とその右にうつっているのはカイワリです、鯵に似た食感ですが、久々に刺身を食べたという感じです。

こんな入口の少しレトロっぽいお寿司屋さんですが、種類が多い地魚をたべれます。

これは絶品だったシメサバ 薄塩でしめた鯖は日本酒に一番あいました、上にのっているのはアンキモ、なんともいえない

まったり感が最高でした。

右の写真は、活きやりいか、これもおいしかった。

みなさま、真鶴方面へ行ってお刺身がたべたくなったらよってみてはいかがですか。

お店のホームページはこちらです。活きのいいお嬢さんと、若女将がいますよ。

謹賀新年

おくればせながら、2009年になりました。

正月は御前崎周辺ですごしてきました、日の出や富士山がきれいでした。

今年一年いい年であればと、いのっていますが、どうなることやら....

日の出は少し雲がありましたが、こんな感じでしたが、富士はいつみてもいいですね。

正月からのウインドサーフィンみなさん元気でした、私の雑記は2月からスタートの予定ですので、一月中はひさびさの帰国となった

良人のため休息です。

みなさま、今年もよろしく!

メリークリスマス

12月24日、今日はクリスマスイブ。

夕食の買い物にスーパーへ行くと、フライドチキンばかり。

今日にかぎってチキンをたべなくてもいいのに.....

今年の写真ではないのですが、近所のイルミネーションです。

私にとってクリスマスは、学生時代のアルバイトでデパートの帰りに誘われた銀座教会へのミサ、

キャンドルサービスの美しさだけがクリスマスの思いでぐらいかな....

「八月のクリスマス」という韓国映画がありました、まだ韓流ブームのくるまえ、1998年の韓国映画でした。

写真館を営む主人公( ハン・ソッキュ)の店を訪れた駐車違反の取り締まり女性官( シム・ウナ)との最初の出会い

から、「おじさん、おじさん」と気安く声をかけ、何回となくかよいデートまでは普通のストーリーでした。

ただ、彼には不治の病があり、その苦しみから恋への発展を押しとどめる苦しさと悲しみが描かれている映画

でした。

やがて、死を覚悟し写真館に彼女の写真を展示し、店を閉店し、しずかに世を去っていくという内容でした。

この映画を最初にみたのは、ふとみたNHKの番組でした、その後ビデオで何回かみてしまいました。

たのしそうな二人の淡く、せつない感情に感動してしまいました。

タイトルの「八月のクリスマス」は監督によれば、悲しみと喜びをもつ人の二面性を対比させ明るい八月と冬のクリスマス

をあらわしたそうですが、私には八月の出会いと最後あえずじまいだった写真館を訪れたクリスマスの日が出会いと別れを

対比させているような気がしました。

みなさま、よいクリスマスをお過ごしください!

三の酉

11月29日は鷲神社の三の酉でした。

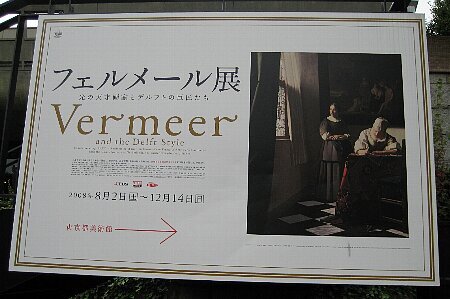

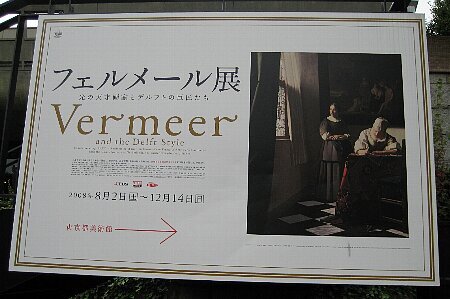

忘年会があり、早めに家をでてフェルメールの展覧会をみにいく前に上野からあるいてよってみました。

この写真の人は、他人ですが、たまたまポーズをとってくれたのかな...

今年は景気が悪いせいか、熊手の売れいきもいいのでしょうか、笑顔でした。

三の酉は毎年あるわけではなく、最近では2006年とのこと。

三の酉のある日は火事がおおいとかで気をつけねば....

由縁は、日本武尊が鷲神社に戦勝のお礼参りをしたのが11月の酉の日だったそうで、

、神社の松に武具の熊手を立て掛けたことから、大酉祭を行い、熊手を縁起物にしたそうです。

私も数千円の熊手をかいましたが、お店のひとは、普通は数万円以上買わないとやってくれない

手締めをやってくれました。

幸せな一日でした。

美術の秋

先日、上野でフェルメール展をやっているという事で午後立ちでしたが、見にゆくことにしました。

上野はさすがに芸術のまち(?)らしく大道芸から各種展示会、演奏会がおこなわれて、

公園内はひとでいっぱいです、最初に目にとまったのは、大道芸。

ごらんのとおりの素晴らしい大道芸で終了後には彼の帽子にはお札やコインであふれていました。

すっかりと時間をとられてしまい、フェルメール展の会場へといったのですが、切符売り場の長い列

と切符購入後の30分待ちの表示に圧倒され後日ということにして、残念ながら他のフロアーで開催

していた都美術展で絵を見ることにしました。

フェルメールは、生活苦のなかで画をかきましたが、そのせいかわずか43歳という若さで亡くなり、

生涯で30数点しか現存する作品がありません、生存中は無名で画での収入とは縁遠い生活を

送ったといわれています。

数少ない作品のなかで、贋作事件、IRAによる盗難事件など彼の画をめぐる事件は数奇です。

私の好きな彼の作品は「真珠の耳飾りの少女」です。この画は今回、残念ながら日本ではみれません。

彼の娘ではないかといわれていますが、トレイシー・シュヴァリエが小説化し映画化された

作品では、彼の家の女中としてあがった彼女をすきになりモデルとしてつかった設定でした。

もちろん、独身ではなく、妻も同居しています。

それにしても、彼女の悲しげな瞳からは、実の娘以外の女性を連想させてしまいます。

上野では、もう一つの絵画展、ハンマースホイの作品が展示されています。

彼は北欧のフェルメールといわれています、この展覧会も時間がなく見ることができませんでした。

彼の多くの作品の女性はなぜか後ろ姿が多く、じっとみていると、時間が止まる感覚がつたわります。

今日の朝のNHK教育テレビ新日本美術館で彼を紹介していましたが、フェルメールと同様

謎の画家でした。

期間中にどちらもみれるのといいのですが.....

蟹工船

最近、小林多喜二の「蟹工船」が本やでよく売られているそうです、今の若い人たち、

定職につかない人たちがよんでいるとか....

自分の意思で選べなかった職場,また、受け入れてくれなかった職場、差別されていた職場

こんな、環境が現代と同時代と変わらぬ立場を重ね合わせていろのでしょうか.....

この作品は、同時代の文学者,志賀直哉も高く評価しています、それは小林多喜二への

手紙のなかでもそう評価しています。

彼の作品の中でもとりわけ高い評価をしています、蟹工船は私にとってはかなり読みずらく、

また、意図的な文章にはついていけませんでした。

志賀直哉が言っている以上にプロレトリアート文学として思想色が強く、なじめませんでした、

特に、最終章の希望いっぱいのエンディングはついていけなかった....

他愛ないブログなので、ご批判はあると思いますが、意見のある方はメールでもお願いします。

それにしても非業の最期をとげ、思想と行動が一体となった文学者でしたね。

ゆっぴ

先日、千駄木、根津周辺を散策して、根津神社の近くでかりんとう屋さんをみつけました。

松任谷由美さんもお気に入りとの張り紙をみて入店し、試食して話込んでしまい買わざるを

えなくなり反省!

油であげていない焼きかりんとうだそうで、翌日会社の女の子

には喜ばれ、また買ってこいとのこと事ですが、言えれば自分でどうぞといってみたかった。

味のほうは、ほどよい甘みでそれほど固くはなくまあまあというかんじです。

ところで当日は、毎年おとずれている、上野不忍池でのアコーステックコンサートが目的でしたが

今回は、12歳のシンガーソングライターが出演していてビックリ!

名前は「ゆっぴ」だそうで、歌のほうは子供らしい歌で可愛いのでついCDをかってしまいました。

販売していたCDは「メロンパンのうた」という題で、なかなか楽しめる歌詞で、「あんぱんには

あんこが入っている、メロンパンにはメロンがはいっていない〜」

こんなかんじですが 歌はここできけますよ。

こんな一日でしたが、帰りはもう真っ暗、不忍池も最近はこんな照明でしたがなかなかいいですね。

メトロ特急はこね

先日東西線への乗り換えで降りた大手町のホームを歩いていたら、特急が停車するというアナウンスがあり、

なんの事かと、とまどってしまった。

たしかに、停車したのは間違いなく小田急ロマンスカーです、新宿駅でよくきいたあの甲高い響きも一緒でした。

ここからは乗車はできないそうで、きいてみたら、土曜、休日の上下各2本の運行で、

料金は北千住〜箱根湯本間で乗車券が1330円、特急県が1070円だそうです。

今年の3月15日からの運行開始で北千住〜箱根湯本間を約2時間でいくそうです。

暇な休日には、ビールでものみながら、箱根行きもいいですね、といっても暗い地下鉄

じゃ景色もつまらないし、追い越しなしの特急じゃ少しさみしいかな....

偶然遭遇しただけでもよかったという事に満足でした。

9月16日

今日、9月16日は竹久夢二の誕生日です、明治17年に岡山県邑久郡本庄村119で酒屋を営む

父の菊蔵と母の也須野の次男として生まれました、本名は竹久茂次郎という名前でした。

彼の少年時代は、普通の少年達とは違う一面があったそうで、それは

「夢二画集 夏の巻」の中で、少年時代の自画像についてこうふれていました。

「世の忠臣孝子が、楠正成や二宮尊徳の美談を熟読してゐる時に、僕は、薄暗い蔵の二階で、

白縫物語や枕草子に耽って、平安朝のみやびやかな宮廷生活や、春の夜の夢のよふな、

江戸時代の幸福な青年少女を夢見てゐたのだ。あゝ、早く『昔』になれば好いと思った。」

彼はすでに少年時代から、この先の将来の独特の美学、生き方を歩み始めていたのでしょうか....

この版画は私のたった一枚の夢二の版画「宵町草」です。

もう秋ですか

このところ、大雨がつずき、日本も亜熱帯とかいわれています、これも地球温暖化のせいとか言われて

いますが、年々大雨がふえているようなかんじです。

この夏も暑い日はおもいおこせば、そんなにはつずかなかった気がします。

暑さにめげ、この雑記帳も北町奉行所は5月の事でした。

この夏といえば、8月の上旬、自転車でサイクリングにいったのはいいが、30キロも過ぎた辺りで、

どうやら熱中症で、倒れこみ、なんとか家にたどりつきその日の宴会に参加したのはよかったのですが、

翌日はずる休みでした、二日酔いか熱中症かまあどちらでもいいのですが、すっかり寝込んでしまいました。

そんなことやら、葬式つずきで、この記帳もずいぶんさぼってしまいました。

ここは、体力を振り絞って、6月に登った田代山の山頂、とおくには会津の山並みがまだ雪をのこしています。

左は、いわかがみ、右はチングルマの花です。

田代山は標高約2000メートルの福島の山ですが、山頂にこれだけの湿原と花畑があったのは感激しました。

麓には湯の花温泉というひなびた温泉があり、商店もほとんどないような湯の村ですが、なぜか惹かれる村でした。

残暑きびしいですが、この風景をたのしんでください。

ところで、散策のほうは、下町ではないのですが、芝公園あたり、増上寺付近をあるきました。

今週中には、散策記をかきたいと思います、増上寺は初めていきましたが、徳川家茂と皇女和宮の霊廟があります。

お二人の絆と、和宮の思いを感じたくて訪れてみました、明日9月2日はたまたまにはなりましたが、和宮

32歳での命日、これもなにかの縁でしょうか....

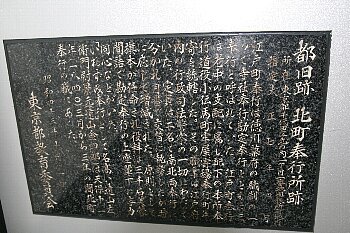

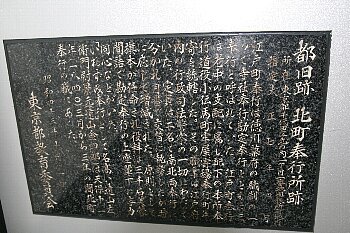

北町奉行所

最近体調、気力とも充実しないせいか、出歩く元気がわいてこず、ボーッとして

いたが、先々週ぐらいから温泉へいってみたりと、ひさびさにパソコンにむかった。

それも、唐突に北町奉行所になってしまったが、前回、皇居一週をした時、最初に

たずね当てたのが北町奉行所跡でした。

東京駅八重洲北口を降り、人込みの多い長い連絡通路をあるくと大丸デパートが左側にあります、

その角を左折し、デパート沿いににしばらく進むと表へと出る扉につきあたる、そのデパートの壁

の下に北町奉行所がここにあった事を示す碑が埋め込まれている。

まったく、わかりにくい場所です、という私も30分探したがみつからず、八重洲駅前交番

で、聞いた始末、奉行所を交番できくのも縁かな....

北町奉行は1604年慶長9年から1888年慶応4年までのおおよそ280年の間に43人の

奉行がいたそうです。

一番有名だったのは、やはり27代奉行の遠山左衛門尉景元こと「遠山の金さん」ですね。

名奉行と言われた由縁は、天保の改革で鳥居、水野達の老中と対立し、彼等の芝居小屋廃止

の方針に反対し、浅草への小屋移転ですませたそうで、そのことが芝居関係者による金さん物

上演にとむすびついたそうです、名奉行といわれるほどのお裁きはなかったようで、裁判沙汰に

すばらしいものを期待してもしょうがないですね、といっても、なかなか気のきいた奉行でしたね。

金沢文庫

やっと、今日、品川その二が完成!

その一、以来、2回も風邪をひき、友人の結婚もあり(こんな年で!)

日にちがたったせいか、なかば忘れかけ、写真と場所が一致しないが

なんとかできた。

金沢文庫は友人の妻の実家で、そこに招待された。

地名の由来は、鎌倉時代の武将、北条実時がこの地で蔵書をあつめ

そのため、金沢文庫となずけられたとか。

ここには称名寺という北条家の菩提寺があり、裏方の小山の

頂上からは東京湾とその先の房総半島が一望でき、いいハイキングコース

になっています。

歩道にあった珍しい植物、三浦半島はやはりあたたかいせいか、

植物は北関東とはちがい、南方系の植物も多かった。

彼女の兄が経営しているライブハウスでの自家製ビーフジャーキー

ビールによくあい、出会いのきっかけなど話しが盛り上がるにつれ、

ついつい飲みすぎてしまい、帰宅が辛かった一日だった。

品川宿

3月22日、天気もいいのでひさしぶりに散策にでかけました。

場所的には、自宅から遠い場所でなかなかいけなかった旧品川宿にいきました。

品川近辺はもうだいぶ開発が進み旧東海道の面影はないとおもっていたのですが、

ところどころには、宿場町らしさがのこっており、当時にひたる事ができました。

東海道は日本橋から京都三条大橋までの126里、約500キロ、の間の五十三の宿場町

の一番目の宿が品川宿です。

先日は中山道の板橋宿、日光街道、奥州街道の千住宿とおとずれたので、あと

残すは甲州街道の内藤新宿だけになりました。

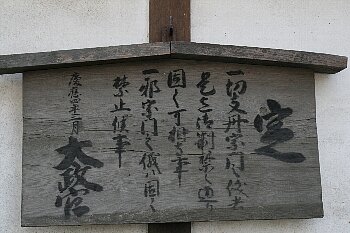

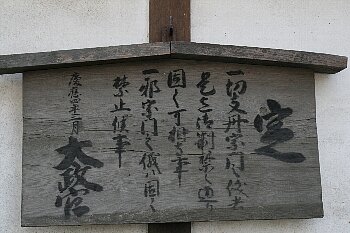

品川宿の散策のなか、立ち寄ったお寺から出る際、白塀にかけられた看板らしきものに

目がとまりました。

よってみると、高札でした、このお寺は高札の掲示をしていたのでしょうか...

高札は時代劇でよく出てくる立て札ですね、初めて実物(?)をみる事ができました。

慶応4年3月の高札で、丁度明治元年になった年です、内容はその年、明治新政府の公布した

五榜の高札といわれる庶民のまもるべき事柄を掲示したものだそうです。

この定書きは文字通り、切支丹の禁止を定めたもので、わざわざ切支丹と邪宗門を分けているのは

以前は一緒に表現されていて、駐日公・大使からの抗議でわけたそうです。

この三番目の高札も外国からの抗議で公布からわずか五年後の1868年廃止されたそうです。

又、高札そのものも1874年には印刷化もすすんで廃止されたそうです。

歴史もかわり、弾圧された宗教も邪宗門から開放され、その一旦を品川宿の海徳寺で感じる事ができました。

今週中には品川宿散策を記録したいとおもっています。

日本文化私観・・・つずき

今日は朝から雨です、寒さもすこし戻り家から出歩く記にならず、散策は土曜にどこか....と。

坂口安吾の日本文化私観は昭和17年2月に「現代文学」で発表された数十ページの随筆

です、ブルーノ・タウトが同名の日本印象記を発表したのが昭和11年夏ごろ、約6年後の出版です。

床の間について彼は「茶室は簡素をもって本領とする。然しながら、無きに如かざる精神の

所産ではないのである。無きに如かざる精神にとっては、特に払われた一切の注意が

不潔であり、饒舌である。床の間がいかに自然の素朴さを装うにしても、そのために支払われた

注意が、すでに無きに如かざるの物である。〜」

と言っている、桂離宮も東照宮もどちらも同じで、「精神の貴族」の永遠には耐えられぬという。

タウトは秀吉の俗悪性と千利休が娘を差し出さない理由で切腹を命じた感性のなさを非難したが、

安吾は秀吉の精神は、風流も道楽もなく天下の美女をすべてほしがり、駄々っ子のもつ、不逞な安定感があり

「天下者」であるという。

安吾の本のなかで、有名だったのは「堕落論」でした、その本で彼は「人間は堕落する、義士も聖女も堕落する。

それを防ぐ事はできないし、防ぐことによって人を救う事はできない。人間は生き、人間は堕ちる。

その事以外の中に人間を救う便利な近道はない〜、だが人間は永遠に堕ちぬく事はできないだろう。〜」

結局彼は、人間は弱すぎ、そのため、武士道などをあみだし、自分を律するものが必要だったという。

もともと観点のことなる文化私観であるという事はおぼろげながら理解できたような....

安吾がタウトの意見に同調したのが一つありました。

タウトが東京で建築の講演をした時、聴衆は8〜9割が学生で、あとの1〜2割が建築家だったとの事、ヨーロッパでは

ありえず、8〜9割が建築家、残りが都市の文化に興味を持つ市長村長だと書いていた事について、安吾も、アンドレ・ジッド

がもし、日本にきて講演したとしても小説家の9割ぐらいは聴きにこないだろうといい、安吾が仏教科の学生の時、海外の

仏教学者の講演のときには坊主だらけの日本のくせに、聴衆の全部が学生だったという、もっとも学生は坊主の卵なのだろう

と書いてありましたが......

その点では安吾は日本の文化のいかさま性について唯一タウトと同じ意見であったかもしれません。

雨の中、でるにでられず 、独り言。

日本文化私観

以前、このタイトルの本が目にとまり、購入した。

作者はブルーノ・タウト、彼はドイツ人で、ナチスの迫害を避けるようにドイツから日本へ

1933年に亡命 してきました。

この年の1月ドイツではヒトラーが首相となり、日本、ドイツと相次いで国際連盟から離脱

した年で、だんだんときな臭いかんじがしてきはじめた頃でした、

また、この年、小林多喜二が惨殺された年でもありました。

タウトはその後3年間日本ですごし、その間日本文化にふれ、見聞きし感じた事をこの本で

書いています、日本の独自の創造性の最終にして最高な原点は桂離宮にあるといっています、

京都から江戸に遷都されて、それから以降、日本の建築は京都の模倣と化し、小人の

出世根性がすでに伝統となりつつあり、東京はその際たるものという。

ある箇所では「〜教育のある日本人が、小都会で立派な高価な仕事の外観だけを安価なもので

模倣している、あの有様を痛心するのは当然なことである。こういった擬物の先端を示すもの

は旅館である。これらの旅館の怖るべき床の間に同様に怖るべきその内容、ありもしない

豪奢を装うとしているような漆塗その他の食器〜」

彼は、日本文化の特徴として床の間を高く評価しています、床の間の有用性について世界の模範

と称しても差し支えない一つの創造物とかたっています。

普段感じた事がないどこにでもある床の間ですがそんな見方もある事をしりました。

しばらくこの事は忘れていましたが、先日買った本が同名のタイトルの本でした。

作者は坂口安吾、この本にたいする批判のために同じタイトルだとか。

次回はこの本についてすこしだけ....

花粉が多く、散策に最初の一歩が踏みだせない....来週はマスクして。

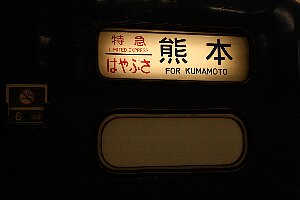

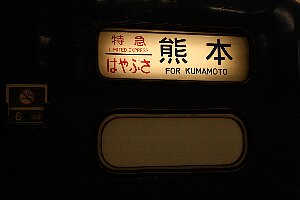

ブルートレイン

散策の帰り、乗り換え駅の東京駅で目に入った出発案内表示、ブルートレインの発車

時間表示があり、反射的にホームへと歩いていました。

そういえば、東京駅からもブルトレがあったんです、寝台特急「はやぶさ」と併結車両の

「富士」で18:03分東京発、「はやぶさ」は東京-熊本間を約18時間かけ、「富士」

は東京-大分を約17時間半かけて九州へと南下し、日本一の長距離列車ですが、

食堂車はついていません、車内販売のお弁当だけがたよりで,食堂車をもつ寝台特急

「北斗星」「カシオペア」にくらべると、差がありますが、駅弁とビールがあれば、私には

まあ、なんとかしのげることでしょう。

運賃は24,000円と、新幹線と大差はなく、時間だけが10時間余分にかかります。

その差の10時間は夜行列車の雰囲気と、旅情を与えてくれ贅沢な時間なのでしょう...

夜行列車は、母の実家が東北であったので、夏と冬の時期は母と弟とつれだって帰省していました。

席をとるため何時間もまえから上野駅のホームで並びましたが、何度かは乗車口やら、

座席の前で突き飛ばされたいやな事もありました、結局、座ることができず満員列車の

通路にしゃがみこみ、ただ遠くの夜景をボーッとみつめていました。

母は表情一つかえず、ずっと通路にたたずみおなじように車窓を見ていました。

一度だけ、当時の三等寝台で帰省した事があり、裕福でもなかった家なのにと、記憶が

のこっています。

ブルートレインは、寝台客車を使用した特急列車を指すそうで、名前の由来はフランス国鉄の夜行列車

通称「青列車」(Le Tram Bleu)からとったそうで、この「はやぶさ」「富士」は乗車客の減る中、

2009年春のダイヤ改正で廃止となるようなので、なんともいえぬ寂しさを感じてしまいます。

時代は進み、ノスタルジーを感じさせるものはだんだんと消え去り、記憶のなかにだけしか残りません。

寝台特急は発車の時刻を迎え、見送る人もまばらでした、降り立った東京駅はライトアップされ幻想的な旧駅舎がうかびあがっています。

ずっとのこっているといいのですが....

ただの感慨でした。

五輪書

小学一年のころから、時代劇好きな母に連れられ、映画館通いをしたせいか、時代物がすっかり好きになってしまっていた。

宮本武蔵もその一人でしたが、彼は剣の達人として有名となり、多くの映画、ドラマの主人公となって、

記憶の中にさまざまなイメージとして残っています。

彼は晩年、五輪書という剣術の指南書をかきあげましたが、この本はビジネスに通じるという事で、ビジネスの極意書

として脚光をあびた時期もありましたね。

五輪書の中で、ビジネスに役立つ部分は、地の巻に「第五に、物事の損得をわきまゆる事」とあり

まあ、当然といえば当然の話しだし、同じ地の巻で「〜又大きなる兵法にしては、善人(よきひと)を持つ事にかち、〜」

と立派な部下が必要だといっています、これも言われてみれば当たり前。

戦いをとおし生涯無敵で、さとりきった心境からしか書き得なかった書なのでしょうか.....

ところで先日、坂口安吾の「日本文化私観」をよんでいたら、宮本武蔵にたいする厳しい批判の部分がありました。

要約すると「〜剣術本来の面目たる「是が非でも相手を倒す」という精神は甚だ殺伐で之を直ちに処世の信条におかれては

安寧をみだす憂いがある〜」といっています。

時代がちがえば、それなりの評価もかわるのでしょうが、ただ武蔵が松平出雲守の屋敷で家中随意一の使い手と手合わせ

をした際、相手は棒つかいの達人で八尺の八角棒をたずさえ、庭に控えており、武蔵は木刀をぶら下げ、階段より降りて

くると、相手は書院の降り口の横にただ控えて待っていたそうで、もちろん構えもせずにですが、武蔵は相手が用意のないのを見抜き

階段の途中から相手の顔を木刀で突き、相手は棒を持ち直そうとするところを、二刀でバタバタと両腕を打ち、次に頭上から打ちおろし

たそうです、凄いです。

武士道と剣術は違うそうですが、勝負の世界は凄まじいですね。

五輪書「水の巻」には「一.敵を打つに一拍子の打(一つひょうしのうち)の事」の中で「〜敵のわきまへぬうちを心に得て、我身もうごかさ

ず、心もつけず、いかにはやく、直ぐに打つ拍子也、〜」とかいてあります。

五輪書を参考にしたビジネスマンはかなり出世しそうです。

安吾の、この本には他におもしろい記載もありましたので、又、機会がありましたら、という事で。

表は寒く、出歩く勢いが出てこないこのごろです。

馬込の文士村

11月18日、馬込の文士村へいってきました。

馬込は、京浜東北線大森駅と東急池上線池上駅の間にある一角で、大正後期から

昭和までのあいだに作家、芸術家が多く居住した一帯を馬込文士村といわれているそうです。

都内のはずれにあり、隣は蒲田、そのまた隣は川崎と、東京のはずれにあり、貧乏文士にとっては、

すみやすかったのでしょうか。

馬込は、さまざまな作家の居住の足跡があり、その足跡を知る事ができ、いい散策をすごせました。

その中で、時代が違いますが、この地に三島由紀夫の住まいがありました。

表札はまだ三島由紀夫と、かかれているのがあります、門の中にはロココ調でしょうか、レリーフが三島らしい

美学をのこしています。

この家は現在、表札からして、彼の長女、冨田紀子さん夫妻がすんでいるようです。

三島由紀夫は、独特の美学をもち、私生活もその美学で最後までつらぬきとおした人でした、彼の最後の肉声

であった自衛隊市谷駐屯地での檄は、生き様の、その美学の集大成の結果なのでしょうか、彼のストイックさ、

私には、そこまで生きる事ができなかった事が、凡人でしょう....

明日、11月25日は昭和45年のその日、自決した日です、大正14年生まれですので、そのまま昭和の年号

が年齢です、45歳でした。

そろそろ厳寒の季節入りでしょうか...

桜餅

先週、東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅から、隅田川沿いに散策してきました。

午後からの散策なので墨田川七福神めぐりとまではいかなっかったのですが、

さわりだけという事のつもりが、4時間も歩いてしまった。

途中、長命寺に立ち寄ったが、寺の裏手に長命寺の桜餅で有名な山本やがあります。

創業1717年とかで、老舗です。

中はさほど広くはなく、緋毛氈をしいた席が三つとテーブル席が数ヶ所ほどの店で、

店内では、250円で煎茶がついた桜餅を食べる事ができます。

かすかな甘さの漉し餡がなんともいえませんでした、もちろん本物の桜の葉三枚で

つつんでいます。なんとも上品な味でした。

滝沢馬琴が随筆のなかで、

「1年の仕込み高、桜葉漬込三十一樽、葉数しめて七十七万七千五百枚、ただし餅一つに葉三枚あてなり〜」

と書いています。

残念だったのは、桜の葉をとってたべた事、ビニールの桜の葉をとる習慣がみについていた.......

そこから数十メートル上流側に言問団子の店があります。

さすがに、食べるまではいきませんでしたが、ここは在原業平が古今集で歌った

「名にしおはば いざ言問はむ みやこどり わが思う人は ありやなしやと」

にちなんでつくられたとか。

言問橋は、この団子屋さんの名前からつけられたそうです。

散策途中のひととき。

戸田茂睡

三社さま境内には、さまざまな碑がありたのしませてくれますが、五重塔の北側一帯

の多くの碑の中に戸田茂睡の碑があります。

茂睡は、渡辺監物忠の6男として駿府城内で生まれたといわれています。

父は駿河大納言徳川忠長の付け人をしていたそうですが、例の忠長卿御乱心のあおり

で、下那須黒羽での忠長の蟄居生活にお付き合いをさせられた不運な人でした。

忠長は二代将軍秀忠の3男で、家光との将軍争いに破れ、その後、駿府城主となり大納言

、となりましたが、時代劇映画によくでてくる辻斬りや、浅間神社での猿狩りなどで、

とうとう蟄居を命じられ、最後は自害したとか...

将軍にならなくてよかったですね。

茂睡は20歳で江戸へでて、叔父の戸田氏の養子となり一時は300石取りで本田家に仕官

したそうですが、長男は早世、次男は遊女と大脱走とかで、出家し浅草金龍山付近にすんだそうです。

白繻子の袖に「隠れがの茂睡がなれのはてを見よ」と書き、やがて薄汚れていきながらもその姿で

浅草さすらいあるいたという。

彼は若くして、歌の世界で生き、歌の革新を唱え、最後はその歌のような生涯をおくりました。

碑の文字は「空風火水地打山茂睡憑雲寺」と書いてあります、茂睡が喜寿の時建立されたそうですが、

茂睡はその翌年1705年78歳で他界しました。

打山は待乳山の事だそうです。

待乳山にある歌碑に彫られた歌は「あはれとは夕超えて行く人も見よ待乳山の山に残す言の葉」でした。

いきざまを歌に残し、風流に、優雅に生きた江戸の人ですね。

10月28日・台風一過でいい天気になりました。

浅草

先日、谷中の帰りに久々に浅草へたちよった、浅草は何回いっても好きな町だ。

、どろどろとした、昔さながらな繁華街らしさと、歴史の変遷を感じさせる風景、

江戸を残す、寺社などミスマッチといえばミスマッチですが、

なぜか、今の日本をかんじさせます。

今回、訪れたのは、いってみたかった場所があり、そのせいかもしれません。

地下鉄銀座線を下車し、しばらく歩き、浅草寺の鳥居をくぐると、すぐ右側に歌碑があります。

達筆な草書の自然石があり、、「保農々々登明石能浦廼旦霧爾 四摩伽久礼行不念遠之所思」 蕋雲女史文鴦書

とあります、歌は万葉仮名ですが、「ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く船をしぞ思ふ」という歌です。

この歌は柿本人麻呂の作で、そして、古今集にのせられている歌でしたが、これを書いた蕋雲(そううん)女史、実は

吉原の遊郭平松楼(松葉屋かな?)の遊女粧(よそおい)太夫で柿本人麻呂を慕う彼女が1816年に奉納したそうです。

この歌から想像される風景を彼女は浅草の吉原からどんな思いで明石の浦を思い描いていた事でしょうか.......

それにしても達筆ですよね、昔、遊女は地方からの客が帰るとき手鏡の裏に一筆かいてお土産としたそうです。

そのためか、和歌、書にひいでていたとあります。

もう一つ、浅草へいった理由は、五重塔から北側に戸田茂睡の墓があります、彼も歌人ですが、風流人でした。

くわしくは後日という事で。

何故か自転車ですが、それもお墓の前ですが.....でも我愛車です。

土曜・日曜日とサイクリングで連日50キロ輪破で疲れました。

板橋宿

先週のニュースウイークのコラムに、日本人が自分の住環境に配慮しないことが不思議である、

どこの国も古い建物を保護する法律がある、イタリヤ、フランス、スペインはもちろん、歴史の

新しいアメリカですら建物を残し、シンガポール、中国の上海も古いビルをのこそうとしていると

コメントしている。

そんな事はないとおもいつつも、考えて見ると、江戸以前の木造建物に執着はしているが、明治以降の

建物についてはためらいもなく取り壊しをいているような気がしてきた。

このコラムはシャネルの日本法人社長リシャール・コラス氏の投稿文ですが、下町散策を続けていて

やはり、古い町並み、古い建物はところどころにしかみられない。

主題の板橋宿ですが22日の残暑がつらく、気を失いかける時があるほどの日でしたが、

板橋宿を歩いてみました。

宿場町の面影と、スーパーマーケットがまじりあって変わりつつある町並みでした。

散策の最後におとずれたのは染井霊園ですが、広い公営墓地で、高村光太郎・智恵子

の墓がありました。

智恵子抄で智恵子は「東京には空がないという、ほんとの空がみたいという〜」といっていたが

病のうちとはいいながら、ふるさとの二本松の空をみていたのでしょうか、

それとも、今の時代を暗示していたのかな......

ちかじか板橋宿紀行文を掲載します。

まだまだ暑い日が

すずしくなったとおもいましたが、まだまだ暑い日がつずきクーラーをつけっ放しで、風邪をひいてしまった。

個人的な事で、どうでもいい事ですが...

今日、ひさしぶりにテレビをみてNHKでしたが、時代劇でセリフに「人生どう生きようと夢幻.....」

というような台詞がありました、それだけをかんがえれば、なるほどと言う感じがしましたが、でも違うような気が....

織田信長がかって「人間五十年 下天のうちを比ぶれば 夢まぼろしのごとくなり」とうたっていました。

その感覚の刹那さの裏返しが比叡山の焼き討ちとかにあるのでしたら、それは今の世に残された言葉とは

裏腹の言葉なのではないかな.....

酔ってしまいつまらない独り言になりましたが、今週は3連休です、ひさしぶりに散策にいきます。

場所未定、どこかかっての人の息吹を感じる場所にいこうとおもっています。

9月20日 達観できないままに。

やっと涼しい日が

ここ数日になって、寝苦しい夜から開放されています。

8月は、散策するほどの体力と、気力がわかず、前半は福島温泉めぐり、後半は北東北温泉めぐり

と、ひたすら猛暑からの逃避旅行でした。

旅館食も朝食からしっかり食べ、夕食も豪華な食事で体重のほうも2キロアップで下がる見通しはたっていない。

青森中心の東北旅行でしたが、肝心な啄木のふるさと渋民村はいけずじまい、渋民村は「かにかくに渋民村

は恋しかりけり・・・」と啄木は歌ったが、「石もて追わるるごとく・・・」と逃げ出さざるをえなかった故郷でした。

望郷のつよい思いと喪失感のいりまじった場所で是非おとずれたかったのでしたが、また今度。

又と今度はこないといいますが......

散策は先月末のミニ上野探索記をひとまず記憶のあるうちに書きとどめました。

8月31日夏の終わりに。

浅虫温泉にて

先日、半年ぶりに帰国した人とひさびさの旅行にいってきた。

ひなびた東北の温泉めぐりということで青森を中心に碇ヶ関温泉、あさむし温泉、そして下北半島の下風呂温泉

と3泊の旅行でした。

北東北は、関東とはちがい宿泊費は割安でしたが、建物は古く、設備もそれほどでもない宿がおおいような気が

しますが、湯量はどこも多く、かけながしを自慢にしている当節の温泉ははずかしいかぎりでしょう、

最近、温泉地は浮き沈みがはげしく、有名だった温泉地に廃墟となった旅館が点在しているのをみると、

さみしい気持ちとなってしまいます。

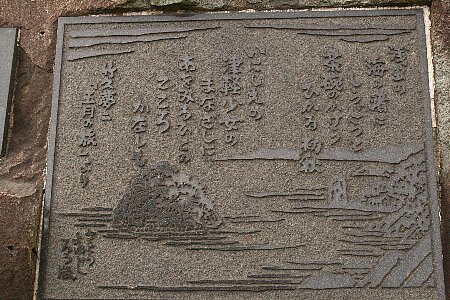

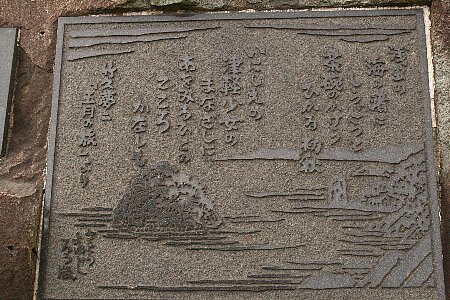

2泊目の浅虫温泉で駅をおりたち案内板をふとみていたら、竹久夢二の詩碑があるという。

宿とは反対方向なので、たちよってみる事にしました、浅虫温泉駅から5分たらずの海岸よりの道路際にありました。

見にくいかもしれませんが、右は 「浅虫の海の渚にしらじらと茶碗のかけらひかる初秋」

左は「いにしへの津軽少女のまなざしにあをみるひとのこころかなしも」

いずれも、竹久夢二「5月の旅」からの詩だそうですが、大正5年、雑誌「新少女」の挿絵を画いて

いた頃、文通していた青森の女子高生にあうため当地を訪れたとか。

これほどの情熱にはただ感心するしかないのですが、夢二は青という言葉、表現がすきだったそうです、

旅行好きだった彼は大正7年、雲仙、島原と長崎地方を旅し、水彩画「長崎十二景」での

作品の「青い酒」という作品ではグラスの中の酒の色が緑でした。青い酒とはワインでしょうか....

歌では「青麦の青きをわけてはるばると逢ひに来ることおもへば哀し」と恋人彦野をうたっています。

又、「さだめなく鳥やゆくらん青山の青のさみしさかぎりなければ」この歌は息子不二彦さんによれば

よく好んだ短歌だそうです。

「青」へのこだわりは彼にしか理解できないのでしょうね....

あさむしの海もあおでした。

麻布十番から先にあるのが六本木ヒルズです。ヒルズタワー展望台

は、東京タワーからの展望とは違った趣がありますよ!

ヒルズにあるテレビ朝日の1階にある「菊次郎とさき」のセット。

こんな家で生活をしてた時代もあったんでしょうね.....

六本木で一人での食事 はなじまない感じでしたので、一路帰宅!

ひさびさのH.Pアップで満足。

最近、更新が遅れていておちつきません。

というわけで昨日は、田町から麻布まであるいてみました。

電車のつり革広告で入谷で朝顔市をやっているのをしりました、そんなわけで、

最初は日比谷線の入谷駅へとむかいました。

朝顔市は最終日、lそれも午後となってしまい、元気のない朝顔とご対面でした。

人手はさすがにこのありさま.....

芋をあらうというか、足の踏み場もないというか....

最悪はカメラのレンズが壊れ、ショックでした。

一句ですが、「朝顔も、午後にはしおれ、朝を待つ」

だじゃれですみません、週末ごろには、散策の紹介します。

来週は浅草でほおずき市があります、いけたらいいな!

レンズがこわれてショックな人。2007.7.9 今日は誕生日でした。

ローカルな話題

タイトルのとおりの話題ですが、昨年,幕末ジャイアンツという演劇をみました。

内容は、江戸末期の倒幕派や佐幕派の人たちが戊辰の戦の前に仲良くアメリカ人相手に

野球をやって、チームワークができあがり、

友情を深めるというたわいもない演劇なのですが、最後に別れの結末となり、

そのむなしさ、寂しさが維新と対比させ、時代の無常さを伝える芝居でした。

その中で出てきた坂本龍馬の有名なお姉さん乙女が好演していたのですが....

ふと、龍馬の妻を考えてしまいました。

龍馬の妻、お龍は寺田屋の襲撃のさい、入浴中に気配を察し、風呂場から裸で二階へとかけあがり、

寸前に龍馬をにがしたそうですが、その後、龍馬のふるさと土佐で乙女と生活したが、うまくいかず

横須賀あたりで、酒びたりとなり、やがてさみしい晩年だったとか....

なんのための酒だったののかな....私には理解できませんが.....

それにひきかえ、乙女はあまりにも有名でしたので.....

2007.6.11 ふとおもいだして。

.

先日の早稲田散策は途中まで書きかけ中、いつになるやら、とりあえず中途半端

なまま、掲載。

そのあとはおもいだしながら、明日か、しあさってには....

集中力にかけている、反省! -2007.6.9-

最近散策して

あちこち歩いてだんだん不自由になりました。

いろんな、同好会が増え、訪問先のお寺など敬遠されてきました。

私は、個人で回っているのですが、この先立ち入り禁止など標識にであい、

せっかく先人の気持ちにふれたく訪れたのに、立ち去ることがおおくなりました。

ただただ、入り口から足跡ののこっている人を思い浮かべています。

立ち入りをゆるされない門前の小僧かな....

箱根山から護国寺

先週の土曜日2日のことですが、箱根山から護国寺へといってきました。

箱根山というと、伊豆を連想しますが、都内にも箱根山がありました。

地下鉄東西線早稲田駅から十数分、早稲田大学文学部沿いにあります。

早稲田大学のフェンスはこんな感じです、つい昔とかわらない気がしてしまいました。

その先に戸山公園があります、昔は徳川家の下屋敷、その後陸軍戸山学校となり、その跡地

一帯が戸山公園。

なかは、家族ずれ少年野球の練習場となっていて、はずれに小高い丘があり、がんばるほどでもなく

頂上(?)につきます、周りは木々にかこまれ標識版だけが東西南北を知ることがでます。

なんでも、23区内で一番高い場所とかで、なずけて、箱根山標高44メートルほどです。

名前の由来はよくわかりませんが、都内には、もっと高い場所はあるような気がしましたが...

そこから、早稲田大学〜神田川沿い〜護国寺へといってみます。

散策のスナップは週末にでも....

2007.6.4 今夜はやや涼しい日です。

ふたたび夢二

夢二は彦野がなくなったあと、翌年にはモデルのお葉としりあう。

6年間二人は生活をともにする。

二人はうまくいかず、お葉は自殺をはかったがはたせず、夢二とは結局、離別するのですが

男女のなかはたどった生きざまやそれまで、心にのこされた思いなど深くひきずっていたのでしょう...

ただただ、狂おしく時代をいきたのでしょうか...

川端康成が竹久家を訪れた時、留守居の女性が夢二の絵からぬけでたような女性であったとか。

改めて、夢二の絵と現実の一致を感じたという。

その人は時代からさっするにお葉さんでしょう。

康成は絵が現実であることをさとったのでしょう。

私にとっては夢の世界なのですが、なんと恋多き人、恋多い時代でしょうか。

2007.5.31明日から6月 人の夢にうなされる。

啄木 の新婚生活の事。

先日、盛岡の啄木の新婚生活の家にいったのですが、案内書によると、

彼ら夫婦の出会いは明治32年、二人は一緒の13歳という、当時から、節子はバイオリンをひき

美声の少女との事でした。

二人は友人の仲立ちで明治37年婚約が成立したそうですが、すでに上京中の啄木は、帰る途中、なぜか

仙台駅で下車し、結婚式に姿をあらわせなかったとか。

結婚をあきらめるよう周囲からいわれた節子は「吾はあく迄愛の永遠性なると云う事を信じ度候」

といって、夫啄木を待ったという。

その後、啄木はその年、4ヶ月遅れて盛岡にきて新婚生活をすごしたそうです。

愛をつらぬく人、生き方にこだわる人、明治の人の生き様は、今の時代にのこっているのでしょうか....

たえられぬ生き方を反省しつつ....

「大舘」

少しばかりキーボードが打てる。連休も残りあと一日ばかり...

予定では、品川の文士村を考えていたのですが、肩とひじのぐあいで....

先日訪れた、東北は小学校1年が秋田県の大舘、2〜3年が青森県弘前、4〜5年が盛岡と

転々とした生活だった、やっと仲良くなったばかりの友達と別れるのは当時はつらくはなかったが、

いつも寂しさをかんじていたような気がしている。

大舘は人口9万人弱の地方都市で、以前は鉱山があり栄えた都市であったが、今は

駅前はシャッター街と空き地ばかりで、小坂線の線路手前はコンビニすらなくもちろんスーパー

もなく、昔母につれていかれた映画館も形ばかりのこっていた。駅前には秋田犬がここの産地であること

を示す忠犬ハチ公の銅像がある。

ここには、母の実家もあるにはあったが、廃屋寸前という感じで一人叔父だけが家をまもっている。

その日は叔父と飲み明かし、泊まるまでは気がひけ中心街のホテルに一泊したがなぜか

心残りの日であった。

そういえば大舘は小林多喜二の生地で、4歳まで在住しその後小樽へ転居したそうです。

大舘には、雪のおおい街の記憶がのこっています、それと大家族で暮らし、にぎやかだった記憶。

「弘前」

翌29日は弘前へと足をのばした。大舘から列車で50分あまりにあります。

弘前は桜とねぷたで知られる観光地で、当日はちょうど桜が満開の時期で宿を予約するのも

30回近くの電話でやっと取れた始末。

さすがに桜は見事なものがあり、一人旅でも飽きさせないものがありました。

左は弘前城お堀の桜、右は景勝院の五重塔脇の桜、日本最北の五重塔とのことです。

弘前は青い山脈で有名な石坂洋二郎がうまれ又、太宰治が高校時代をすごした土地です。

私にとっては、小学生時代は、ただただ、雪の深い土地であった記憶しかありませんでした。

「盛岡」

弘前から高速バスで約2時間半で盛岡につきます。途中の山間はまだ残雪があり、冬の名残をわずかに

残していました。

盛岡は通った小学校と県営アパートをさがしだすのに2時間ちかく費やし、いきたかった城址公園、

天然記念物の石割桜などとうとういけず、いつになるかわからない又の機会に....

唯一、いけたのは石川啄木新婚の家。

家は7間の家でしたが、親兄弟との同居で啄木夫婦がくらしたのは、裏玄関からはいった4畳一間

の新婚生活でした。

その後、東京へでるまでのひと時のしわせな、新婚生活だったとおもいます。

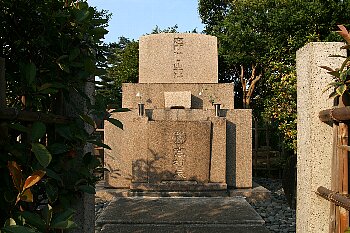

文机、囲炉裏が当時をしのばれます。住居跡には、夫妻の写真、歌が展示してありますが、歌には

「ふるさとの山にむかって 言うことなし ふるさとの山はありがたきかな 啄木」とあります。

失意、貧困のなかではふるさとがただ、心のよりどころとなっていたのでしょうか....

駆け足の東北旅行でした。

すごした期間が短くてもふるさとはふるさとでした。

昨日、東北旅行からかえったのですが、右手の痛み、しびれでマウスがクリック

できない。

がまんして、左手でなんとかしていますが、それはそれで、盛岡にある、石川啄木の新婚生活の家

いきました、繁華街の中心にのこっていました。

家族と同居の四畳半一間の部屋でした、聞くことによると、せまいながら我が家。

創作活動にはげんだ一時の生活だそうでした。

くわしくは、3日以降にしたためます。

岩手山はただ真っ白でした、もちろん八幡平、八甲田も残雪、市内は桜が満開でしたが

東北の春は遠い。

前半の連休大舘〜弘前〜盛岡を旅しました。

今日も風が強く、肌寒い。

先週の週末は泉岳寺近辺の散策掲載しようとしていましたが、母の具合が悪く、ずっと実家にいて

パソコンにさわれずじまい。

今週の週末、ゴールデンウイーク前半を利用して東北方面へ旅行の予定。

といっても、母のことで親戚への相談とかで、いきたかった、太宰治の斜陽館、石川啄木の記念館やら

あしどりをたずねてみたいのですが、どこまでできるやら....

そんなわけで、泉岳寺散策は連休後半かな。

先日、竹久夢二の恋人の事で問い合わせがあって、返事ができませんでしたが、気になっていたことを思い出しました。

夢二の恋人だったのは「彦乃」と、どの雑誌でも記録でも記載があるのですが、お墓は「彦野」でした。

どちらでもいいといえばいいのですが名前ですから....

週末いい天気ならいいな。

4月23日 ベランダの姫うつぎが可憐にさいていました。

4月、暖かくといっても暑かった時期もありましたが、ここ数日はかなり寒い。

先日、泉岳寺へといってみました。泉岳寺は実は5〜6年勤務していた事がある下車駅です。

周辺の飲み屋さんはほとんど通っていましたが、なぜか、泉岳寺だけはとうとういけずじまい。

そんなわけで、泉岳寺を探すのも地図をたよりのありさま。

これは門前の花壇のなかにあった花、あざやかな紫。

これは門前の花壇のなかにあった花、あざやかな紫。

さすがに、忠臣蔵で有名なだけに訪れる人もおおく、せまい門前に観光バスも2台やってきました。

門前といっても道路でしたが。

お墓には線香の絶える事がないほどの訪問者。何回も映画や、ドラマでみた人のお墓、なぜか懐かしさがありました。

当日はそこから、恵比寿方向へと散策しましたが、詳しくは週末にでも。

4月7日泉岳寺周辺をあるいて

先週、佐倉へでかけ、桜の縁でそのまま京成電車で上野へ立ち寄りました。

西郷さんの前の桜、ここが一番めだっていたかんじでした。その向かいにある提灯が花見客(宴会客?)をさそっていました。

おとなりの西郷さんがおしりを向けていたのは彰義隊のお墓。一言いいたくなったけど、相手もいないし、しょうがないか.....

不忍池池の屋台、夕暮れ時に二人ずれが二組、なにをかたらっているのでしょうか....紛れ込めなかった。

上野の散策の終点は、ガード下そばのなじみの焼き鳥や 、

焼き鳥3本、煮込み、にらたま、生ビール、焼酎2杯で2350円、今日もやすかった。

3月31日 花粉がおおくでずじまい。

茗荷谷散策のページがやっと完成、もう七時になってしまった、朝から延々とかいていて疲れてしまった。

でもなぜか、気分は充実感のせいか満足。

今度はどこにしようかな......

3月21日 墓参りへ行くのを忘れてしまった、すみません。

昨日、茗荷谷から駒込へいってみました、あのへんいったいは、お寺の数がとてもおおい場所です、 下町風情

といえばお寺しかなかった。

さすが、お寺の数に比例して有名人のお墓がおおかった。

お墓の前にたたずんで、なにか感じるものがあるのだろうか、その時代の息吹がかんじられるのだろうか...

そんな想いがあったのですが、ひっそりとたたずむ石柱、刻まれた戒名からは、すぎさった過去、過ぎ去った悲しみ

など伺いしれず、ただいく星霜をつみかさねて、訪れた人にその時代のその人の生き様の意味を問いかけています、

ただ、無言のままに....

夕方はとてもさむかった....

週末にでも感じたことをかきたいとおもっています。

3月18日 昨日4時間半もあるき大正ロマンを感じた人。

明日はひさしぶりで、散策にいこう。

とりあえず、予定は、気になっていた石川啄木 終焉の地、彼のことはほんとはあまりよくしらない....

思想的な面がつよく現れていたとかいた本もありますが、あの時代では、思想というよりは生活実感そのものなのではないのかな...

まあ、とりあえず、終焉の地でなにかかんじてみたいとおもいます。

近所には、切支丹屋敷、樋口一葉の思慕の人の墓もあるので、当時の雰囲気がかんじられたらとおもいつつ。

花粉がすくなければいいな....

3月16日 今日は笠智衆の命日いい脇役でした。

今日はとてもあたたかく、のんびりとした日。

先日、神奈川県伊勢原市をとおりがかり、たまたま大田道灌の墓地をみつけました。

彼は、江戸城を1457年作った人として名が残っていますが、墓地は大山神社へ向かう道から

はずれたわき道にあり、標識がきになり立ち寄りました。墓地は顕花がわずかにあり、多分菩提寺であろう

道路をはさんだ一角にありました。

右の写真はきにいった石仏。

大田道灌は平家物語につたえられる、鵺退治の源三位頼政の11代末裔とか。

彼のエピソードはある日外出の際、にわかの雨で立ち寄った農家に蓑の借用をたのみ、応対した娘から

蓑のかわりに差し出された山吹の花一輪に、腹をたてたという。

山吹の花は、「七重八重 花は咲けども 山吹の実の(蓑)一つだに なきぞ悲しき」という後拾遺和歌集

の1歌であることを後日しって身の恥をしり、その後、歌道にはげんだというお話しです。

和歌集は和泉式部の歌でもしられますが、1075年に完成し、勅撰和歌集ですが、それから約400年後の農家の娘が

しっているかどうかよくわかりませんが、粋で風情のある情景ですね。

そんなわけで、神奈川のはずれに立ち寄った場所の事でした。

3月4日 今日はひなまつり。

やっと、風邪全快のはず...だったが今日頭痛がする。こまったもんだな。

昨日たまたまテレビをみていてNHK のところで、リモコンの手がとまってしまった。

その番組は「視点・論点」という番組でその日のタイトルは「路地から読むお国柄」

という午後十時五十五分からたった五分間の番組を偶然みてしまった。

内容は、路地、そう路地からお国柄がしのばれるという、藤田咲美さんの視点からのコメントである、日本について

国有地とか官有地とかの看板に、「ゴミの投げ捨て禁止」と「国有地につき立ち入り禁止」が同列に記載されている看板についてです。

ゴミと人間が同格に表現されている事についてです。

このことについて、国民からは何の問題提起もなく、国民自体が規則だからしょうがないという意識、官の立場からは、

民はしたがっていればいいという意識....何のための規則かをしろうとしない、これが日本のお国柄、まあこんな感じです。

妙になっとくしてしまった番組でした、そういえばNHKはこんな番組をながしていいのだろうか、どちらかといえば官の番組なんだし.....

学生時代、法学部ではなかったが、読んだ本で「法の精神」をおもいだした。たしかモンテスキューかな、覚えているのは

「すべての土地に所有者がいれば、どの土地でも生まれた子どもは不法侵入になる....」たしかこんな一文がありました。

規則、規則を皮肉ったのかなと、いまとなっておもいますが、こんな事を昨日かんじました。

まあ、たいした印象ではないのですが.....

1月25日 またまた風邪」をぶりかえしただらしない人。

まだ、風邪がなおっていない、会社ではノロウイルスじゃないのとか言われたがどうやら違うみたい。

そんなわけで新年早々休暇をとってしまった、気が落ちてくると、気分は暗いほう、暗いほうへとむかっていくものであるが、

なにかにつけ良い方向へとはいかないものなので、こんな気分の時はあたたかい焼酎でもつけて良い夢にでもひたるのが一番。

さて、昨年までは、散策の方向は城北、城東地区に足がむいてしまったが、今年は城南方面にもいってみようと思う、

三田から泉岳寺辺、馬込文士村、品川あたりもいいかな.....あの辺はちょっと下町というか、趣きがちがうけどいってみたい気がする。

1月9日 酔う前の今年の抱負

年末、寒風のなか洗車したせいで風邪をひいてしまった、もう5年ぐらいは風邪らしいものとは縁がなかったのに残念!

元旦寝込んでいたせいか、おきあがれるようになり、やっと我孫子の紀行文が完成した。

我孫子には武者小路実篤の住居跡もありいきたかったが時間の関係でまた訪問してみたい。

とりあえず「謹賀新年」

2007年1月2日 喉がいたい。

先週のNews Week ですが、こんな記事がありました。「にせものでもあったかい東京のクリスマス」

デーピッド・ピースと言う人のコラムです、東京のクリスマスは精神のない偽者という外国の意見が多い中で

彼は、自国のクリスマスが本当にクリスマスの精神をうけつでいるかとかたった。

また、彼はすきな短編小説太宰治の「メリイクリスマス」がすきだという、最後のほうで屋台のそばを米兵が

とおりすがるとき、客の一人が「ハロー、メリークリスマス」と呼びかけると兵士はあきれるように首をふり大またで

歩み去る.....

今日、本屋にたちより「メリークリスマス」の本をさがしましたがありませんでした、太宰治は中学か、高校の時

すきな作家でした、ただ、よみすすめていくうち「走れメロス」をよみ突然彼の作品をよまなくなりました、今おもうと、

そんな、ひたむきさが異質な感じがしたのかもしれません...

津軽は私にとって小学生時代すごした、弘前、盛岡、大館です、あの暗いうっとしい雪のふりつもる冬、そこから生まれた彼の作品でした....

彼の「斜陽」「晩年」は心の病をひきだすつらい小説です、いまとなっては気力がないとよめないかな.....また病にひきこまれそう....

今日は12月25日クリスマスです、こんな日におもいだしてしまいました。

12月25日メリークリスマス。