写真は文京ふるさと歴史館の通りに面した旧家です。

写真は文京ふるさと歴史館の通りに面した旧家です。ひさしぶりに本郷を訪ねてみました。

今回は明治時代の文人達が居住していた、本郷界隈から 西方あたりを散策してみました。

下車駅は都営地下鉄、大江戸線の本郷三丁目です。

電車から降り、春日通りを後楽園方面にあるき文京ふるさと歴史館あたりから一帯が文人たちの居住区

だったらしい。春日通りは想像ですが、徳川家光の乳母であった、春日の局のお墓の麟祥院が湯島にありこの

通りにめんしているからかなと勝手におもっています。

写真は文京ふるさと歴史館の通りに面した旧家です。

写真は文京ふるさと歴史館の通りに面した旧家です。

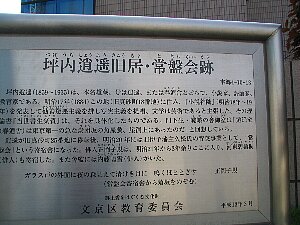

通りの突き当たり左手に坪内逍遥が明治17年頃に住んだ住居跡があります。

小説、「当世書生気質」でしられるが、妻は学生時代にかよいつめた根津の遊郭の女性、彼女とは子がなく養子にいれた

子の娘が女優坪内みき子だそうです。

右は旧居からおりる急坂炭団坂(タドン)、逆コースはきつそうです。ころげおちるとタドンのようになるかららしい。

炭団坂を降り、そこは、菊坂下通り。こんな感じの建物もある古い通りです。

菊坂下通りを左折し左手奥に樋口一葉旧住居跡があります。

ここは彼女が父の死後、母と妹の3人でこの貸家に明治23年に居住したという。

一葉、18歳のとき。ここで2年11ヶ月、針仕事などしながら苦しい生活を送った場所。すでに一葉は一家の戸主となっていた。

右はいまも土蔵が残る菊坂下通と並行している菊坂上通りの旧質屋伊勢屋質店。一葉が生活苦に耐えながら、煩雑に利用した

そうです。

当時の日記に「時は今 まさに 初夏也、衣がえも、なさではかなわず、ゆかたなど大方 いせやが蔵にあり」と記している。

一葉は、14歳で歌塾「萩の舎」に入門し次第に才覚をあげ、19歳で最初で最後であろう思いをよせる人とであった。

10歳年上の新聞記者、半井桃水でした。しかし二人への中傷は、一葉を深く傷つけ縁遠くならざらるをえなかったのでしたが

思いはかわらなかったようです。

ここは、一葉の終焉の住居跡、明治27年5月に居住した場所はうなぎ屋の

離れだったという。

家賃は3円とかで、「塵日記」に「〜家賃は3円也、たかけれどもこことさだむ。」

とある。

明治29年、24歳で短い命を閉じるまで、「たけくらべ」「にごりえ」など数々の

名作はここでうまれたそうです。

白山通りに面した、あまりきずかない場所で、当時は全く偲ぶ事はできない。

石川啄木は北海道から上京し、作家への道を歩む事になるが、一葉同様生活苦はまったく同じで最初の下宿は4ヶ月足らず

で家賃が払えず出される事となった。ここは、明治41年金田一京助にたすけられ居住した蓋平館跡地の稗。今は旅館です。

富士山が見えると喜んだ...

ここは約9ヶ月住み、その後本郷2丁目の喜乃床という床屋の2階

ここは約9ヶ月住み、その後本郷2丁目の喜乃床という床屋の2階

へ引っ越した。

仕事は朝日新聞の校正係に職を得たが夜勤も多く終電には

間に合わなかったようです。

給料は25円、家族5人の生活はくるしかったそうな...

「はたらけど はたらけど 猶わが生活 楽にならざり

ぢっと手をみる」 は有名です、明治 43年の作品でした。

やがてここでの生活も、肺結核を患い明治45年27歳で他界した。

苦しくとも、苦しくとも、創作活動をつずける明治の文人達はなぜか人をひきつけ作品にも凄みをにじませている。

これは、蓋平館近くにある木造3階立ての本郷館。

これは、蓋平館近くにある木造3階立ての本郷館。

当時は二葉亭四迷、徳田秋声など文人達が多くすんだという。

明治38年の建築で1,422平方メートルの大型下宿で、なんと

現在も居住者がいました。

本郷、西方は多くの明治の文人が住み、

本郷、西方は多くの明治の文人が住み、

又大正ロマンの名残りが僅かに残っている

程度でここも名残り跡。

訪れてみたかった場所、菊冨士ホテル跡。

多くの文人、芸術家が寄宿したが、

竹久夢二が恋人、彦乃ときりはなされ傷心

の身体をよせた本郷菊坂のホテルでした。

そこで三年間、入院している彦乃を思いつずけた

場所でした。

その後、夢二は別の女性にも惹かれてはいくのですが、死後、次男不二彦に残された形見の指輪の刻印

は「ゆめ35しの25」とあります。

結婚指輪ではなく、彦乃のなくなった年齢が25歳.....

いつもみ身につけていたプラチナでした。

次男は40を過ぎた父とたびたび旅行したそうですが、宿帳にはいつも竹久夢二 35 と記帳したそうです。

今回はこの辺で。