きょうは武蔵小金井から江戸東京たてもの園へいき、玉川上水にそって武蔵野の面影

にひたる事にしました。

小金井は学生時代、大学のグラウンドがあり体育の単位取得のため一時期通った

事があった、当時の街並みは記憶も薄れたしまったが、人家もさほど多くはなく、都心とは

かけはなれた静かさがあったような気がしている。

駅を降り、しばらく歩いていると、遠くの空が黄色となり、だんだんこちらへと近ずいて

きて、たてもの園についた時にはこんな色の空となり、すさまじい風が土ぼこりを巻きあげて

向かってきた、これが黄砂なのかとおもっていたが、あとで園内の人の会話では

煙霧という現象だったことがわかった、それにしてもこんな風景は初めてだった、

上着は黄色に埃で染まり、口の中はざらざら、目は痒みでたまらない、別の日にくれば

とおもったが、もう手遅れなのでしょうがないか。

園内は江戸から昭和初期までの建物をここへそっくり移築された物から一部復元した物まで

おおよそ、30件の建築物があります。

上の写真、左側は植村邸、昭和2年に東京都新富町で建築され、3階建ての看板建築

で、銅板で作られた正面は職人が数年がかりで加工しながらつくったそうです。

右の写真は、都内港区白金に昭和3年に建築された乾物屋の大和屋本店です、同じく木造3階

建ての商店です。

こちらは、子宝湯です、昭和4年に都内足立区で建てられた銭湯だそうです、右の建物は

明治初期に都内文京区にあった仕立屋です。

脱衣場です、なんか懐かしいですね。

洗い場ですね、奥には富士山の絵が描いてあります、いいですね、これが銭湯ですね。

番台もあります、子どもの頃おじいちゃんに連れられて、銭湯に行った事を思い出して

しまいました、背中を洗ってもらって痛かった記憶がよみがえりました。

煙霧のおかげで昼食のタイミングを逃してしまいましたが、園内に武蔵野うどん

の店があり、食べる事ができました、関東ではうどんよりはそばが人気と思い

ますが古くから武蔵野では小麦粉が産地で、うどんがよく食されていたようです、

味のほうはけっこう、こしがあって、つるりとした感じではなくもちっとした食感です、

出汁はかつお出汁の気持ち薄めな感じです、園内のうどん店にしては本格的な

手打ちうどんで量も少なめな割には値段は650円、園外で食べるぐらいならここが

おすすめです。

ここは、居酒屋の鍵屋の店内です、ほんとに時代をかんじますね、

都内台東区下谷で安政3年(1856年)に建てられたそうでそれを復元したそうです。

こんなお店でしっぽりと一杯ひっかけてみたい気分になります。

この商店は武井三省堂、明治初期に都内で開業し、震災で昭和2年に再建された

そうです、ここもレトロですね。

昭和12年に都内板橋区常盤台にあった常盤台写真場です、ちょっとモダンな感じがしますね。

2階にある撮影室です、彩光のための大きな窓があります、昔の写真館はこんな

感じだったんですね。

階段にあった照明です、なかなかいい雰囲気をだしています。

高橋是清邸の2階にある寝室です、明治35年に都内港区赤坂にあった邸宅を

ここへ移築しましたが、この部屋で昭和11年2月26日に暗殺されました。

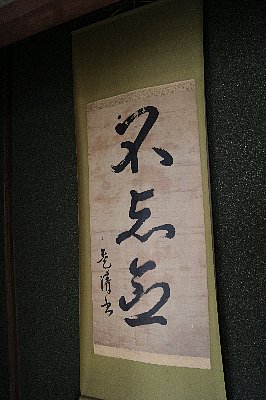

居間にかざってあった彼の書(複製)です、「不忘無」と書いてあるそうですが、

何も無かった頃を忘れてはいけないという意味だそうで、なかなか味わい

のある言葉ですね。

彼は江戸末期アメリカに留学しますが、ホームステイ先でだまされ奴隷同然の

生活を余議なくしましたが、明治元年にやっと帰国がかない、その後、新政府

の役職を重ね、大蔵大臣の時にインフレ抑制策として軍事予算削減

策を打ち出した結果、軍部の反発をかい、昭和11年2月26日に赤坂の自宅

で反乱軍将校により暗殺されました、82歳でした。

同じ居間には孫を抱く写真も展示されていましたが人の一生というのは、

不思議なものですね。

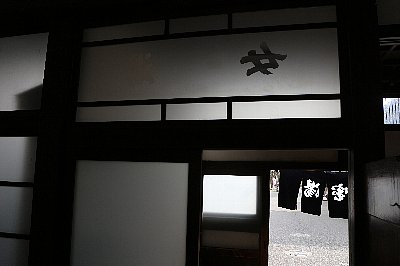

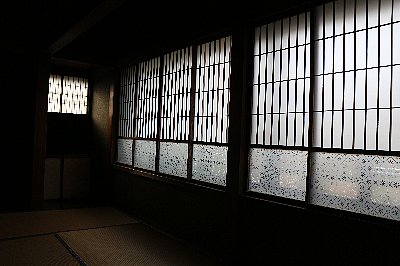

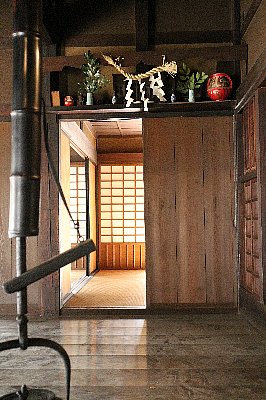

ここは八王子千人同心組頭の家です、普通の農家と変わらぬ質素な家です、

囲炉裏があり、神棚があってさほど大きくはなく農家そのものです、八王子千人同心は

要衝である甲州街道の警備を目的とする武装集団で組頭以外は碌をはぐくみながら

農業を営むという特異な集団だったそうで、蝦夷地への入植、長州出兵など波乱

な時代を過ごしましたが、江戸末期では日光の火の番なども務めていました。

火の番組頭の石坂弥次右衛門は戊辰戦争において、官軍に日光を明け渡し、

八王子帰郷後はその責任について追求され切腹したとの事でした、日光の

無血明け渡しの結果が、今となっては世界遺産となっている事をおもえば、

その功績は江戸を火の海から救った勝海舟に匹敵するといってもいいのでは

ないでしょうか。

江戸たてもの園をあとにして玉川上水沿いに三鷹まで歩いてみました。

玉川上水はご存知のように江戸御府内へ多摩川から上水を引き込むための水路

で、今でも多摩川羽村橋から杉並までの間はその姿を残しています。

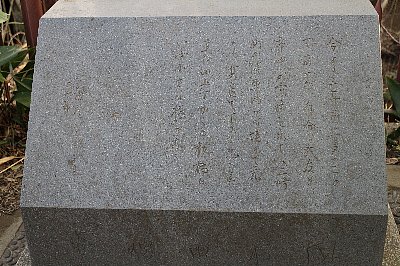

途中の桜橋には国木田独歩の文学碑があります。

写真では分かりにくいのですが碑文には

「今より三年前の夏のことであった。自分はある友と市中の寓居を出でて

三崎町の停車場から境まで乗り、そこで下りて北へ真直ぐに四五丁ゆくと

桜橋という小さな橋がある、」と書かれてあります。

この文章は彼の作品「武蔵野」の中の一節です、この作品で武蔵野の美の世界

をあます事なく淡麗な文章で紹介しています、この碑の文章の前文では

「日が落ちる、野は風が強く吹く、林は鳴る、武蔵野は暮れんとする、寒さが身に

その時は路をいそぎたまえ、顧みて思わず新月が枯林の梢の横に寒い光を放って

いるのを見る。

風が今にも梢から月を吹き落としそうである。突然また野に出る。君はその時、

<山は暮れ野は

この文中の句は与謝野蕪村の句ですが、秋の日の短い夕暮れが訪れ、

山は暮れて野原も黄昏となっても、薄(すすき)が残照となって浮かんでいるとい

う意味ですが、武蔵野の風景をたくみに描写しています。

長かった三鷹までの道程でしたが、歩きつかれました。

その先は日を改めて掲載します。