馬込 文士村。

ここは、大正時代の初期ごろから戦前までのあいだに、旧馬込村、今でいうならJRの大森駅から環状

7号線の先、都営地下鉄西馬込の間一帯が文士村というらしい。

京浜東北線大森駅を下車し、すぐ通りをわたり天祖神社へと登る旧な坂道に文士村レリーフがあります。

坂を登り切り、その先に訪問予定の富岡美術館ですが、なぜか駐車場に。

途中にあった暗闇坂、先日訪れた麻布にもたしか暗闇坂がありました、あそこは日中でも鬱蒼としていた

からという事でしたが、同じ理由でしょうか。

その先に区立山王会館があります、文士村の散策案内や、紹介があり、さきにおとずれてからまわるのもいいかとおもいました。

ここは、作家、室伏高信の旧邸宅付近にある弁天池にあったコロニー風庭園、きれいな花がさいていました。

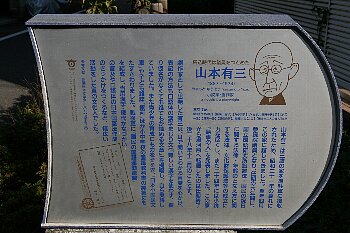

その先は環七通りで、道沿いに5〜6百メートル蒲田方向へ行くと、山本有三旧宅跡があります、昔彼の作品だった「路傍の石」

に妙に感動した記憶がのこっています。

環七をわたると、時代に取り残されたような建物がありました、人がすんでいるのかどうか....

その先、しばらく行くと、臼田坂、文人達が多くすんでいたあたりです。

坂を下り、右へ道を入った先に日本画の大家、川端龍子の個人美術館があります、独特の作風で力強い絵に圧倒されてしまいました。

それにしても馬込は坂が多い、何故か登ったり、登ったりばかりしている気がする。

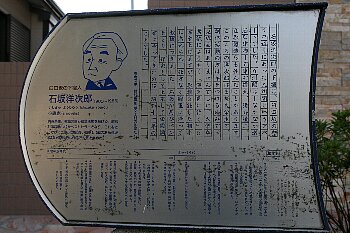

坂の途中に、川端康成、石坂洋二郎の旧宅跡があります、付近は、こんな感じの陽のあたる坂道でした。

その先に、尾崎士郎、宇野千代の旧宅があります、大正12年関東大震災のあと、夫妻はここに居をかまえ、多くの友人の文士

達を日夜、招きいれ文士村の由来のもととなったそうです、宇野千代とは結局、別れることとなり、あちこちを転々とし、その後、

35歳で朝日新聞に人生劇場を連載したそうです、本での記憶より映画での記憶のほうが鮮明にのこっています、

映画「人生劇場」は14回も映画化されていますが、いちばんよかったのが14作目の深作欣二監督の映画でした、吉良常を演じた西村晃

さんが好演でした。

かなり、脱線してしまいましたが、その先左手には大田区立郷土博物館、熊谷恒子記念館があります、郷土博物館といえば、普通は

たいした事はないのですが、ここはかなり豊富な内容でした、ちょうど、版画家の川瀬巴水の個展をやっていました。

彼の昭和5年の作品「東京二十景」の中の「馬込の月」、昔はこんな感じだったのでしょうか。

彼の昭和5年の作品「東京二十景」の中の「馬込の月」、昔はこんな感じだったのでしょうか。

熊谷恒子はかなの書家で高名だそうですが、かなはとても難しく、読むにはかなりの労力と時間が必要かな?

個人の邸宅を記念館にしていて、優雅な庭と、陽のあたる居間と、落ち着いた古風な日本住居でした。

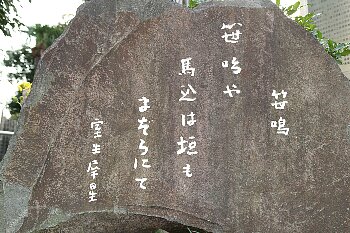

ここは、室生犀星邸跡の傍にある、万福寺、茅葺の立派な門です、境内には室生犀星の句碑があります、彼の作品には別に、

「わが宿はまごめのさとの藪のなかに灯ひとつ点れさぶしとはおもはず」と馬込をうたい、当時はかなりさみしい場所であったのでしょう。

私の好きな詩人、立原道造は、昭和12年7月から室生犀星の留守宅をあずかり、そこから建築事務所へ通ったそうです、その2年後逝去するまで....

万福寺の地蔵さま、いい表情でした、ずっと文人達を見てきたのでしょうか。