さらに、京橋の先は銀座です。

さらに、京橋の先は銀座です。先日、日本橋をおとずれましたが、そこから銀座方向へ進むと京橋です。

京橋は日本橋からはじまった東海道への道中の最初の京への橋であったことから京橋となず

けられた橋だそうです。

さらに、京橋の先は銀座です。

さらに、京橋の先は銀座です。

銀座4丁目交差点前から続く広い通りは中央通りと云われ

ていますが、1872年の大火で付近一帯は焼失しました。

明治政府は不燃都市にしようと計画し、煉瓦街ができ

そうで、そのため当時としては道幅は27メートルという

通りができたそうです。

京橋は、その後埋め立てられ、その親柱がのこっている

だけです。

煉瓦街であった事を記念して当時のレンガが残されています、この碑の下に煉瓦が敷き詰められています。

「経倫」と書かれたレリーフですが、「国を治める施策」という意味とか...

親柱の付近にはここが江戸時代、銀座であった場所を示す記念碑があります、昭和30年にできたそうで新しいですね。

右の写真は煉瓦碑のそばにあった銀座ガス燈の記念碑、京橋から芝までの間に85燈設置されていたそうで、そのうち

の一つの柱の部分だけが当時の物として残されています。

1874年(明治7年)当時のガス燈ですが、明治7年といえば、佐賀の乱で江藤新平が挙兵した年ですが、

文明開化とはいえ、まだまだ士族の不満が入り混じった混沌とした時代でした。

道路をはさんで向かい側には碑が二つ並んでいます。

左側の碑は「京橋大根河岸青物市場蹟碑」、江戸時代この付近は青物市場があり、大根の入荷が多かったので

そう言われていたのでしょう。1935年に築地に移転するまでの間この地に市場があったようです。

今、又、築地は移転話がでています。

右側は「江戸歌舞伎発祥の地」の碑、上方から江戸にきた猿若勘三郎はここで1624年に猿若座を立ち上げ

、それが江戸歌舞伎の走りとなりました。

京橋には明治屋ビルがあります、1933年建築の戦前からあるビルで、当時はモダンな建物だったそうです。

そこから東京駅方向に歩き、ブリジストン美術館の裏手あたりに歌川広重住居跡の標識があります。

彼は、「東海道五十三次」の道中画で、後世にまで名を残した浮世絵師でした、江戸の定火消し同心の家

に生まれ、十代の頃から絵心に興味を抱き、やがて絵師に弟子入りし、家督をついだ火消し同心もゆずり

浮世絵師として再出発しました。

この地は晩年まで住みつずいた場所だそうですが、周囲はビルばかりでこの碑がなければただの都会

の片隅の裏通りです。

彼の辞世の句は

「東路へ筆をのこして旅のそら 西のみ国の名ところを見ん」

と残しています、旅がすきだったのでしょうね、西とは西方浄土でしょうか....

五十三次の最初の出発地は日本橋です、大名行列や、物売りたちが日本橋を背景に描かれています、

当時の、武家、商人の生活が表現されていて、当時の風俗や生活が伝わってきます。

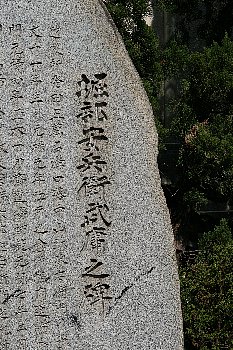

住居跡から八丁堀方向へ歩き、亀島川に架かる亀島橋にくると、橋の手前北側に「堀部安兵衛武庸之碑」

があります。

士族で浪人中の父の死後新潟より19歳で江戸にでて町道場で腕を磨き、義理の盟友の仇討で助太刀

をして有名となり、播州赤穂家の江戸留守居役の堀部氏の婿養子となりました、その後は忠臣蔵でさらに

有名となった人物でしたが、当時はこの地に居住して小石川の道場へかよっていました。

亀島橋からもはっきりとスカイツリーが見えました、もうすぐ開業ですね。

そこから少し歩くと、永代橋です、立派な頑丈そうな橋ですね、何代も建てかけられた橋だそうですが、赤穂浪士が討ち入りして

泉岳寺への途中ここで休息したと聞きます、その後には、富岡八幡宮の大祭で橋が落ち、1000人以上の人が橋とともに落下したそうです。

今の橋は関東大震災で多くの焼死者とともに焼け落ち、再建された橋ですが、ドイツのレマーゲン橋をモデルにした橋と言われています、

そんな名前の映画をみた記憶があります、橋をめぐっての連合軍とドイツ軍の攻防の映画でしたが、戦闘で崩落し、再建はされて

いないそうですが、永代橋は国の重要文化財として美しさを引き継いでいます。

帰りは都営バスにのり、東京駅まででました、東京中央郵便局は解体中でしたが、何故か先に時計の針がはずされていました。

又、一つ想い出が消えていきます。