北千住は学生時代、家庭教師でかよったことのある懐かしい街です。

久しぶりにおりたった駅は昔の面影はどこにもなく、どこにでもある2階デッキの駅舎です。

教えた生徒の家は駅から歩いて5分ほどの距離でしたが、今では探すこともできないほど変化した街となっていました。

駅前からまっすぐ歩きはじめ数分あるくと、最初の交差点が宿場町になります。

そこを右折すると賑わいのある下町らしい町並みが続いています。

当日は「あだち区民まつり」とかが荒川河川敷でおこなわれておりそこまでの道筋のためか人通りが多く子供ずれの家族連れ

や誘い合ったお年寄り同士、老年のカップルといった雑多な人たちで混雑していました。

この通りは昔、見番通りとよばれていたらしく、旅籠が並ぶ色町一帯だったとの事。

面影を残す建物は残ってはいないようですが、数箇所の建物が街道の面影を残していました。

左は横山家、地紙問屋だそうで、今日は中にははいれませんでした。案内によれば戊辰戦争のおり彰義隊が斬りつけた跡が柱にあるそうで

ぜひみたかったのですが、残念!

右は、はす向かいにある千住絵馬の吉田家だそうで、ここも中にははいれませんでした。こちらも古い家でよく残っていたものですね。

彰義隊は後で円通寺にある黒門を訪れるのでちょっと気になりました。

上野の山で官軍にやぶれ敗走し、千住まできたんですね、奥州、蝦夷まで流れた兵もいたと、ききましたが、維新でのあきらめきれない幕軍でしたね。

新撰組、彰義隊、白虎隊など日本人にとっては最後に散っていく事に哀れさを感じ、なぜか惹かれるものがありますね、四季にとんだ変化の心への

影響とか、島国であることでの内面へとむかう心の意識とかがそうかんじされるのかな....

脱線してしまいましたが、その先にあるのが名倉医院、その門は江戸時代からのもので当時から接骨医として繁盛していたそうです。

接骨といえば名倉といったそうです。

隣の写真は通りから右に入り、荒川の土手の手前にある清亮寺の山門、九栄山の額は書家中村不折の書だそうです。

書は詳しくはないのですが、明治の著名な書道家で、一番有名な(私にとって?)作品はあの新宿中村屋のロゴでした。

清亮寺は明治の最初の頃、医師達が死刑囚を解剖した供養塔がありました、こんな東京のかたすみにあったんですね。

宿場通りを戻り駅前通りを横切って行くと、左手の人がすれ違うのがやっとの路地の先にあるのが金蔵寺。

ここは、1883年の天保大飢饉での餓死者のうち370名を埋葬したそうで、また宿場いったいの遊郭で働いていた遊女が死んだ

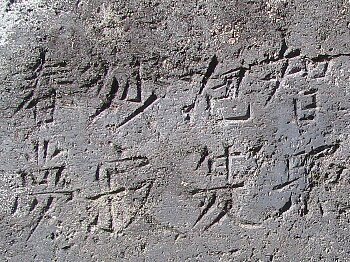

際、投げ込まれたお寺だそうです、当時は投込寺とよばれていたそうです、右の写真は「南無阿見陀仏」とある供養塔の台座に刻まれた

遊女の戒名。左の戒名「春夢」はあまりにも寂しい戒名でした。

左の写真は「千住宿歴史プチテラス」訪れた時はちぎり絵の展示をしていましたが、この土蔵はさっきの横山家の土蔵を移設したそうです。

このへんから先、一帯は江戸時代の千住のやっちゃ場跡だそうで、当時から残された屋号だけが道の両側にならび昔がしのばれます。

ここは、千住大橋、家康が江戸入りし最初に千住大橋を架け奥州路の要としたそうですが、この橋は昭和2年の竣工です。

橋のたもとの大橋公園にある碑は、松尾芭蕉が「奥の細道」出筆の旅立ちの場所、1689年46歳で旅立ち、奥州の平泉で義経、

藤原一族を詠んだ「夏草や兵どもが夢の跡」は兵どもの滅後の500年あとの旅でした。

千住大橋を過ぎ日光街道を10分ぐらい歩くと円通寺があります。左の写真は戊辰戦争時、彰義隊と官軍が戦い、多くの戦死者をだした

彰義隊の屍が放置され、みかねた円通寺の住職が266体を荼毘にふしこの寺に埋葬したそうです。唯一賊軍の戦死者を弔うお寺でした。

その縁で円通寺に移設されたそうですが、主戦場であった上野のお山の黒門です、銃弾のあとがたくさんのこっていました。

ちなみに、官軍の戦死者は靖国神社に弔われているそうで、ちょっと複雑.....

そいうえば、彰義隊征伐の官軍の指揮官の長州藩の大村益次郎は靖国神社の門の前の銅像になっていますね。

隣は同じく円通寺にあった地蔵さま、雰囲気がでていたので....

円通寺の先は、もう都電荒川線の始点、三ノ輪です、チンチンとなる音はノスタルジックでした。路地裏の飲み屋さんも懐かしさがあります。

旅の最後は南千住駅。

旅の最後は南千住駅。

駅前にある、小塚原刑場跡のお地蔵さま、「首切り地蔵」とよばれ江戸時代の刑死者20数万人のために1741年に建立されたそうです。

今回の旅はちょっとくらかったかな.....