市谷は坂の多い町で、上ったり下がったりと熱い日にはつらい。

ある本を読んでいて行って見たくなったお寺が月桂寺です、ここは地下鉄大江戸線若松河田を下車し

東京女子医科大学の間を抜けた左側にあります。

読んだ本によれば「豊太閤秀吉は江戸の知己なれども、江戸には秀吉を祀れる所なし、そのこれあるは、

ただ一の月桂寺のみ。家康の覇業をなすや、朝廷さえ豊国大明神の神号を廃し給えるに、ましてその他の

ものにしてこれを祀らば、たちまち徳川氏を呪詛するものと思惟せられん〜」

と記載され今の時代はわかりませんが、当時の江戸では考えられない事なので、ふと足をむけたくなりました。

秀吉が奥羽仕置の時、攻め入られた倉ヶ先城主塩谷惟久は正室嶋姫を残して逃げ去り、残された正室は

その後、出会った秀吉の側室となったそうです。

嶋姫は秀吉の死後、京都の東寺に出家し尼となり月桂院と名乗ったそうで、彼女の知己には将軍秀忠の夫人於江与

の方がおり、時より江戸の大奥にきては寵遇していたといいます、於江与の方は太閤秀吉の側室淀君の妹で

あったからなのでしょうか...

月桂尼は祖先の霊をとむらうため、尼寺の建立を願い、その願許されて尼の秩禄をそのまま寺領となり、

一堂を建て平安寺となずけたそうです。

彼女は平安寺で3基の位牌を安置し、中央には先祖の足利尊氏、左は義父の古河公方義氏、そして右に太閤秀吉だったそうです。

秀吉の寵愛を受けた事を申し立て、許可を得て位牌を祀ったといいます、逃げ去った最初の夫の位牌はさすがにないですね。

月桂尼88歳のとき明暦元年(1655年)その生涯をまっとうし、寺に埋葬され寺号を月桂寺と改号されたそうですが、昔の女性は

和宮といい、嶋姫といい、家を守ることへの気概には頭がさがります。

話しは変わりますが、月桂寺の境内には、切支丹

灯籠といわれている灯籠があります。

高さ約70センチで、竿部分だけが残されています。

切支丹灯籠は織部灯籠ともいわれ、千利休の利休7哲と言われた茶人の古田織部がキリシタン全盛時に考案した

といわれていますが、この灯籠は日本国内には他にも存在し、中にはマリア様の形を配したものもあるようで、

隠れキリシタンの人々が密かに信仰していたのではと推測されています。

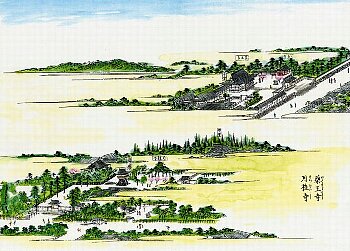

月桂寺は江戸名所図会にものっていた風光明媚な場所にあったので、期待して訪れたのですが、コンクリート

製のお寺に変身していました。

昔はこんな感じだそうです。

わずかに、過去を偲ばせてくれたのは、キリシタン灯籠とお地蔵さま、そして鐘楼でした。

このあと、月桂寺から浄瑠璃坂、神楽坂へといきますが来週にでも....