板橋宿

板橋宿は江戸四宿の一つ、中山道の宿場町です。

起点はもちろん日本橋からですが、神田、湯島、巣鴨をとおり板橋へと続き、最後は滋賀県草津

までのみちのりの最初の宿場が板橋でした。

ここへは、都営地下鉄板橋本町で下車し環状7号線を東へ数分歩くと、旧中山道の標識がありそこを右折

すると、狭い商店街が続きそこからが板橋宿一帯でした。

200〜300メートルも歩くと大きな榎の木があります、

由来はよくわかりませんが、花嫁行列が、この木のそばを通ると、その夫婦は別れるとの縁起があるそうで、

皇女和宮の行列も、この榎に菰をかぶせ遠回りしたとの事。和宮は孝明天皇の腹違いの妹で、政略結婚により、

婚約者と別れさせられ、15歳で徳川家茂のもとへ嫁ぐ行列でした。

家茂は21歳で大阪で病死し実質2年あまりの夫婦生活でしたが、なかむつまじい夫婦であったとか。

和宮も32歳でなくなりますが、江戸へ官軍がはいった時、官軍の大総督はかっての婚約者有栖川親王

でした、歴史によって人は翻弄され、それが時代の子のさだめなのでしょうか。

板橋本陣跡今は、スーパーマーケットライフですが、その向いにある石神医院、ここはかって、

江戸時代の蘭学者高野長英をかくまった医師、水村玄洞の旧宅だそうです。

長英はその後、日本中を逃げ回り、再び江戸にまいもどりましたが、青山の隠れ家で捕方に踏み込まれ

、火を放って自殺したそうで、これも幕末の動乱のひとこまでしょう。

板橋も、宿場町として、遊郭もありました。やはりそこで他界した遊女の遺体は郷里に帰る事もなく、

近くのお寺に埋骨されました。

ここは仲宿脇本陣跡から左にはいったお寺、文殊院、ここに遊女のお墓があります。

レトロなお米やさんがありました、下町らしい。

この豆腐やさん、植村直己さんの奥さんの実家だそうです、手前に出会いのとんかつ屋さんがあるとの事で、

そこでの昼食を楽しみにしていたのですが、残念ながらお店はもはやありませんでした。

その先、埼京線の踏切りをわたり、一つ目を右へ曲がるとこの辺は刑場跡だそうで、新撰組局長近藤勇のお墓があります。

彼はここで斬首され、首は京の三条河原に晒されたとか、薩長の恨みはすままじかったのでしょうね、享年35歳とか...

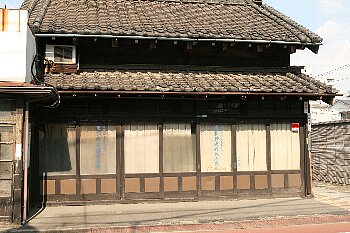

ふたたび、旧中山道を巣鴨方向へ行くと、こんな建物が。

左は亀の子たわしの本社、1907年創業とかで今年で創業100年だそうです、右は種子屋さんです、ここも古そうです、

昔はタネ屋街道と言われるほど種子屋さんでにぎわっていたそうですが、今はここだけみたいですね、お店だけが残って

当時の賑わいには思いもつきません。

その先、板橋庚申塚から左折し、都電荒川線をこえるとお岩通りです、左手に妙行寺があります。

左の写真は、なんとお岩さんのお墓です、そう四谷怪談のお岩さん、実在していたのですね。

右の供養塔は、浅野内匠頭夫人遥泉院の供養塔です、妙行寺も赤穂浅野家の菩提寺だそうです。

それにしても、お岩さんのお墓のほうが大きかったでした。

お岩通りをもどり、白山通りの手前にあるのは本妙寺です。

ここには、名奉行遠山金四郎、北辰一刀流の千葉周作の墓があります、この寺は以前本郷丸山町にあり、明治43年

ここに移転したそうで、1657年の明暦の大火の火もとになったお寺といわれているそうです。

回向のために燃やした振袖が舞い上がり、本堂を燃やし、当時1万人以上が死んだ振袖火事という言い伝えです。

その寺の隣には慈眼寺という寺があります、そこには芥川龍之介、谷崎潤一郎、それと吉良家の付け人だった、小林平八郎

のお墓もありました、遥泉院の供養塔とは目と鼻のさきに....

お墓の写真ばかり続いたので省略しますが...

その先には、6万7千平方メートルといわれる都営の染井霊園があります,染井というだけに桜の名所です。

ここにも有名人のお墓がたくさんありました、場所は案内板に詳しく掲載してありました。

再び旧中山堂へ戻ると、先ほどの庚申塚から先は別名巣鴨地蔵通り、又の別名をおばあちゃんの原宿通りです。

さすがにおばあちゃんがおおかったです、やっぱりこんなものも売っていました。

ここで一番有名なのは、やはりとげぬき地蔵です。狭い境内は人出も多く、門前にはこんな托鉢僧もいました。

ここから先はもう巣鴨駅です、今日はこのへんで。