でかけました。

会津若松は、免許取り立ての頃、友人の車で猪苗代湖のスキー場へでかけた

事があり、懐かしい場所でした。

行った翌日では、猪苗代近辺では大雪が降り、スキーができずにいて、

会津若松まで観光しようとまでドライブしました。

猪苗代が大雪という事は当然会津若松までも雪という事も考えもせずでかけ

車前の視界もほとんど見えずホワイトアウト状態でただただ疲れ、あげくのはて

道路から飛び出し、雪壁のなかに突っ込んでしまいました。

今思えば、ただただ浅はかだった自分がそこにいました。

その頃は高速道路もなく、延々と国道を夜中、東京から福島まで走り、明け方に

到着してスキーをするという強行軍で、若いという事の体力、気力に驚きます。

そんな、思い出のある会津若松ですが、今では新幹線を使って約3時間で

行く事ができます。

ご存じのように会津若松は明治維新で会津藩の少年武士が飯盛山で自刃

した事で有名になった都市です、幕末末期、会津藩の第九代藩主であった

松平容保は京都守護職を任ぜられ京都へ赴任しました、京都は池田屋事件、

禁門の変など時代が変わろうとしていた時期で、当然、守護職としては

攘夷派浪士等への鎮圧を行いましたが、後にその事などが新政府の仇

となり会津戦争へと突入しました。義理堅く、真面目な気質が白虎隊の少年達

を自刃へと追いやったのかもしれません。

東山温泉は市内にある白虎隊が自刃した飯盛山から数キロ南に位置した温泉町です。

ここは、奈良時代の僧侶、行基が開湯したといわれ、会津藩の湯治場になっていた

ようです。

今回、宿泊したのは国の有形登録文化財となっている向瀧旅館でした。

文化財だけに館内や庭はレトロな趣があり宿泊客を楽しませてくれます。

部屋も大きくのんびりと過ごせました。

料理は、私はあまり好きではない鯉の甘露煮が有名で、嫌いな宿泊客

にはそのまま包装してくれ、持ち帰りができます。

旅館街を散策すると、やはりどこも同じでしょうか、すでに廃業した宿が

無残に取り残されていました。

温泉街といえばやはりこんな感じでしょうか...

東山温泉には竹久夢二の宵待ち草の碑があります。

宵待ち草の歌の原詩は

「遣る瀬ない釣り鐘草の夕の歌が あれあれ風に吹かれて来る

待てど暮せど来ぬ人を宵待ち草の心もとなき 想ふまいとは思へども

我としもなき涙 今宵は月も出ぬさうな」

となっていました。この詩は夢二29歳の時、千葉の海鹿島(あしかじま)町に避暑

で訪れ、そこで知り合った秋田からその地の親戚の家に滞在していた19歳のお島

(長谷川 カタ)に思いをよせ、翌年も訪れたが、すでに彼女は嫁いだことを知り、

失恋の思いを詩に託したとされています。

宵待ち草の原詩が画入り小唄集に掲載されたのがきっかけで、その後、バイオリン

奏者によって曲がつけられ、日本中に広まりました。

夢二と福島の出会いは明治40年の春、紀行文取材のため千葉の房総〜

佐原〜潮来を通り、勿来を列車で移動したのが最初でした。

会津若松へ最初に訪れたのは、それから4年後の明治44年春でした、

時代は大逆事件で蒼然として、夢路は友人達の逮捕、処刑に憂鬱な時期

であり友人のすすめで会津若松に逗留し、東山温泉を訪れました。

その後、大正10年、再び、会津を訪れ、東山温泉では新滝旅館に宿泊

していました。

新滝旅館では、その事を記念し、夢二のギャラリーを設置し公開しています。

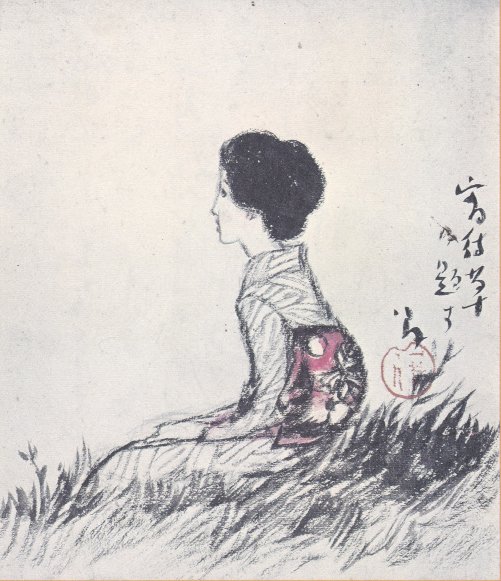

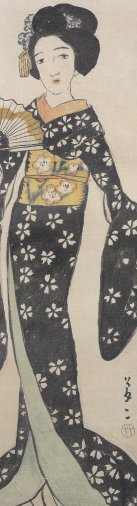

夢二は東山の名妓の久子をモデルにした「舞妓」という作品を残しています。

彼女を夢二は「名を問えば 指で書く妓や 初時雨 東山客中 久子に与ふ」

と残しています。

夢二の最盛期の頃の絵でした。

最後に会津を訪れたのは昭和8年の10月、欧米、欧州を回り、疲れ果て、帰国

しすでに病は悪化して、その翌年、昭和9年9月1日信州富士見高原療養所にて49歳

の人生を終えました。

夢二の愛した会津。

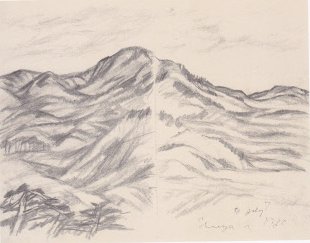

会津磐梯山のスケッチ画です。

<戻る>