連休初日の4月29日、一度完成前に東京スカイツリーを見たくて訪れました。

ついでというわけではありませんでしたが、電車になぜか懐かしさを感じていたので東武博物館へよってみました。

場所は東武伊勢崎線の東向島駅に隣接しています。

この電車は大正13年(1924年)に浅草〜西新井間を走った木造電車です、なんとも云えぬレトロ感です。

これは、東武特急スペーシアの個室、6月にはこの個室で風景を楽しみながら、ワインを傾け日光へ旅行の予定です。

学生時代、浅草からこの電車で尾瀬へいった記憶がよみがえります、青い空と水芭蕉、遥かな尾瀬でした。

ここ、東武博物館は子どもも、大人も楽しめる場所です。

東向島からは一駅歩きましたが、スカイツリーです、見物人も多く、最近ちょっとした観光スポットです、現在358メートル、

2012年開業時は、634メートルになるそうですが、テレビの映りがよくなればいいですが....

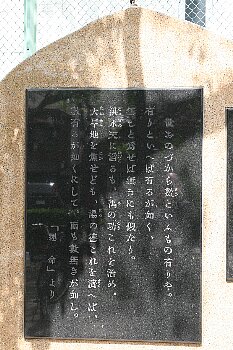

左の碑は幸田露伴の文学碑彼はこの地で明治41年から大正13年までのあいだにこの地で暮らし自分の住まいを蝸牛庵

となずけたそうです、碑の一文は、大作「運命」の序頭の一文で

「世おのづから数といふもの有りや。有りといえば有るが如く、無しと為せば無きにも似たり。洪水天に滔るも、

禹の功これを治め、大旱地を焦せども、湯の徳これを済へば、数有るが如くにして、而も数無きが如し。」

よみにくい文ですが文中の「数」は運命の事だそうです。

人生の前半は運、後半は自分で切り開くという事でしょうか。

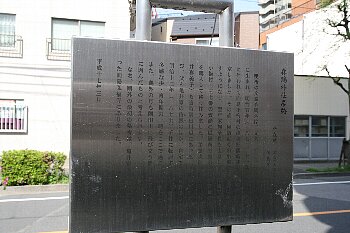

右は森鴎外生育の地の記念碑、明治5年の時、11歳で父と共に故郷津和野から上京しこの地に転居しました、

ただその後数ヶ月で向島へ転居しその後も都内を転々としていたようです。

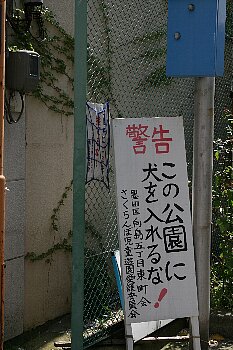

向島の路地裏にあった井戸、まだ水がでてきました、隣の公園の標識ですが、犬を飼っている人は

どこに散歩するのでしょうか.....都内は住みにくい。

せっかくここまできたので足を延ばして浅草から

合羽橋、上野まで歩くことに。

左は浅草にある老舗のカツレツ屋の「リスボン」。

昔行ったことがありますが、オムライスの味付けが

なぜか昔に引き戻してくれた気憶がありました。

合羽橋商店街のお店の玄関においてあった木像、なんとなくエキゾチック

合羽橋商店街のお店の玄関においてあった木像、なんとなくエキゾチック

な感じとおもいましたがよく見ると頭についているのは河童のお面、

さすがに合羽橋でした。

合羽橋のさき、稲荷町付近に源空寺があります、徳川家康から寄進

合羽橋のさき、稲荷町付近に源空寺があります、徳川家康から寄進

されたという銅鐘が狭い境内のなかにあります、

大型で立派な鐘は威厳があります、 戦争で供出されなかったようで

よかったです。

道路を挟んだ寺の墓地には、高橋景保、谷文兆、伊能忠敬、幡随院長兵衛とその妻のお墓があります、さすがに

由緒あるお寺です。

高橋景保は江戸時代の天文学者で、伊能忠敬と全国測量を手伝い、

高橋景保は江戸時代の天文学者で、伊能忠敬と全国測量を手伝い、

伊能の死後「大日本沿海輿地全図」を完成させたましたが、

その写しをシーボルトに渡した事によって逮捕・投獄され文政12年

(1829年)45歳の時、その獄中で死亡しました。

彼は16,7歳で「星座の圖」という星座表を作成し、今でいう六等星まで

分類されていたそうで、惜しい人材をなくしてしまったのですね。

同じ墓列にある伊能忠敬のお墓です。

同じ墓列にある伊能忠敬のお墓です。

彼は50歳の時に幕府の天文学者高橋至時に師事し、56歳から日本各地

をまわりはじめ、16年をかけて全国を測量し日本の地図の礎を築きました。

師事した高橋至時は高橋景保の父であり、墓もこの墓地にありました。

谷文兆の墓です。

谷文兆の墓です。

画についてはあまり詳しくないのでよくわかりませんが、

どこかで名前だけは聞いた記憶があります。

代表作の彦山真景図 は東京国立博物館にあるそうなので

散策のあいまに訪れてみます。

幡随院長兵衛と彼の妻のお墓です。

幡随院長兵衛と彼の妻のお墓です。

かって江戸時代には「江戸の男立」という言葉がありました。

「世に任侠の徒あり、義を重んじ、生を軽んじ、強きを挫き、

弱気を助けて、水火をも辞せず、鼎?(ていかく:茹でる釜)

をも恐れざるもの、俗にこれを男立という」

よくいえば男気な若衆、悪くいえば無頼の徒でしょうか。

江戸、寛文の頃、旗本奴と呼ばれた旗本の二男、三男が徒党をくんで江戸市中で乱暴狼藉を尽くし、なかでも旗本小普請組の

水野十郎左衛門は白柄組(?大小神祇組)と称して配下をひきつれ暴れ回り江戸の嫌われ者だったそうです。

それに対抗した勢力に町奴がありました、その中でも筆頭は神田山幡随院の裏手に住み口入屋を営んでいた幡随院長兵衛ですが、

義理人情に厚く人々に親しまれていたそうです、旗本奴と町奴は日頃から対立し、ある日、長兵衛は町で乱暴をはたらいていた

旗本奴の一人を殴り、白柄組の恨みをかってしまいました。

歌舞伎の一節では、水野宅に招かれ酒食を進められ、湯殿に浸っていた長兵衛は刃に倒れるという、死を覚悟して出かけた侠客

の生きざまをを披露してくれました。

通説では水野十郎はその事件では追及をうけず、後の7年後に不行跡のため母の実家に預けられ切腹させられたとありますが、

他の説では、事件後長兵衛は筵にくるまれ川に投げ込まれ、3日後に手下によって発見され遺体は源空寺に葬られたとあります。

長兵衛の仇討のため手下は水野達を待ち伏せし、水野とその部下四天王は耳と鼻をそぎとられ、その失態により打ち首となった

とあります、長兵衛の配下37名も捕らえられ斬罪となったと言われているのもあります。

いずれにしろ、旗本奴も町奴もそれ以降、衰亡したそうですが、江戸の絢爛たる文化の一面があります。

任侠という言葉が通用した時代が江戸だったのでしょうか....

上野までの帰路にあった下谷神社が祭礼の準備中です、隣はまだこんな建物が残っている稲荷町界隈ですが、探せばもっと古き時代

の名残があるかもしれません。