七月に入ってしばらく熱い日が続き、そのあと、過ごしやすい日が訪れましたが、

しばらくして雨の連続...

よくわからない気象が続きました、以前はこんな事はなかったような気がした。

8月にはいってからは熱帯夜が続いています。

7月前半の暑い盛り、半蔵門を降り四谷方面へと歩いてみた、半蔵門は皇居の西

にある門ですが、妙な名前です、江戸の時代、この門の付近が服部半蔵の屋敷

であったことから名ずけられたそうです、服部半蔵といえば忍者ハットリ君を思い

出してしまいますが、江戸城警護の伊賀同心の頭領だったので、藤子不二雄さんが

引用してマンガにしたでしょうね。

服部家は代々服部半蔵で、その下に正成、正就等の名をつけていました。

2代目の当主正成は徳川家康の嫡男、松平信康が織田信長の命令で切腹させられた

時、介錯役でしたが、主君の家柄筋には刃をむけられず、検死役の天方山城守通網

が介錯をしたといわれています。

その子の服部半蔵正就は部下の留守中、その奥方に手をだし、それが原因となり、

徳川家康はやむなく改易としてしまいました。

自らの武士道に徹した親の心とは逆に、権力だけを受け継つぐと、こんな結果になって

しまうのは今も昔も同じですね。

半蔵門へのアクセスは一番便利なのが東京メトロ半蔵門線で半蔵門駅での下車します、

駅周辺はわりと雑多な感じであまり見るべきものはありませんが、駅から南へ数分ほど

歩くと平河天満宮があります。

平河天満宮は太田道灌が江戸の守護神として建立した神社ですが、名前から

してもっと大きな神社を想像していましたが、境内を端から端まであるいても1分と

かからない狭さで意外な感がしました、境内の端には喫煙所があって通りすがりの

サラリーマン、OLのいこいの場所になっています。

都内では屋外の喫煙場所はだんだんと減っていますが、神社が憩いの場所になる

ある意味よい事かもしれませんね。

この神社の鳥居は銅製で、1844年につくられ、千代田区内では最古の鳥居

だそうです。

平河天満宮から南へ歩き、赤坂見附跡を右へまがると右側に外堀があり、

やがて、弁慶橋にいきつきます、都心にこんな場所があるのかとおもいましたが、

いいオアシスです、この堀にはボート場もあり釣りをしているカップルもいて、

そんな情景を眺めていると、のんびりと時間をすごせます。

弁慶橋をわたると左側にはホテルニューオータニがあり、その中には日本庭園もあり、

散歩するのも結構楽しめます。

通りをはさんで向かい側は清水谷公園です、こうして歩いてみると

このへんは都心にもかかわらず、緑が多い地域となています。

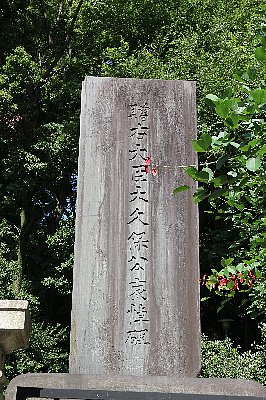

公園内の木立の間に、明治の元勲、大久保利通の哀悼碑がたっています。

元勲とは明治の時代に指導的な立場であった人達を指すそうですが、

日本語はむずかしいですね、大久保卿はこの清水谷を抜け、突き当たりを

左折した紀尾井坂手前付近で、西郷隆盛を下野させ、更に西南の役で

西郷軍鎮圧の指揮をとった恨みをかいこの地で暗殺されました。

西郷隆盛は彼とおなじ薩摩藩出身で幼少の頃よりの友でした。

西郷の死後、大久保卿は西郷の伝記の執筆を依頼していたといわれています、

西郷隆盛は1877年9月24日西南の役で、城山決戦で自刃、満49歳の時でした、

大久保利通はその翌年の5月14日テロに遭遇し他界、満47歳でした、一時は共に

倒幕のため戦った盟友でした。

紀尾井坂を登りきると、食い違い見附跡があり、今では少し高い土塁だけが残って

います、江戸城を攻撃からまもるため道をジグザクにした見張り台となっていたので食い

違い見付けといわれたそうです。

木立ちの合間にみえる外堀の眺めはいいものです。

そこから、土手沿いに四谷駅方向に歩くと、桜並木がずっと

ひろがっています。

土手の右側には上智大学のキャンパスがひろがっていて大勢の学生が歩いて

いるのが見えます。、

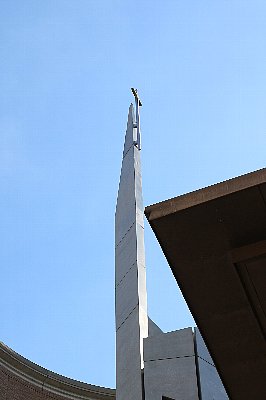

その先には聖イグナチオ教会があり、空にそびえる鐘楼が目にとまり

ます。

私も学生時代のころには、この教会でと、あこがれていたような気が.....

その先はもう四谷駅になります、駅にぶつかり交差点を右折して数分ほど歩くと、

左手の小さい小路の先に、心法寺があります。

境内には塩をまぶされたお地蔵さんが2体安置されています、自分の体の具合

の悪い箇所と同じ部分に塩を塗りつけると治るという信仰が江戸の頃よりあった

そうで、参拝者用の塩もちゃんと準備してあります、私もあちこちと塗ってみましたが、

効き目はよくわかりません。

心法寺を出てその先の小路に番町文人通りというのがあったので

ちょっと歩いてみました。

まさか、こんな場所に文人達が多くすんでいたとは知りませんでした、

目的もなく歩いていても意外な発見があるものです。

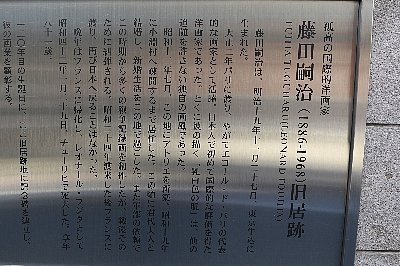

歩き始めてすぐ左手にプレートがあります、藤田 嗣治の旧居跡の

プレートです、洋画家として有名だった記憶はありますが、

その程度の知識しかありませんが 、彼は昭和12年から19年まで

この地に住み、その後長野の小淵沢へ引っ越したと説明がありました。

その先、左に有島武雄、有島生馬、里見弴の3兄弟の住居跡があります。

彼らの父が、財務官僚を引退し実業界に入った頃の明治29年(1896年)

にこの土地を購入したそうで、敷地は当時はかなり大きく、菊地寛も一時は、

住んでいたといいます。

下のプレートは彼が大正15年(1926年)から約1年間住んでいた事が

記載されています。

菊池寛は芥川竜之介とも深い親交があり、作品「芥川の事ども」

では彼についてこう書いています。

「芥川の死について、いろいろな事が、書けそうで、そのくせ書き出し

てみると、何も書けない。

死因については我々にもハッキリしたことは分らない。分らないのではなく結局、

世人を首肯させるに足るような具体的な原因はないと言うのが、本当だろう。

結局、芥川自身が、言っているように主なる原因は「ボンヤリした不安」であろう。

それに、二、三年来の身体的疲労、神経衰弱、わずらわしき世俗的苦労、

そんなものが、彼の絶望的な人生観をいよいよ深くして、あんな結果になったのだろうと思う。

昨年の彼の病苦は、かなり彼の心身をさいなんだ。神経衰弱から来る、不眠症、

破壊された胃腸、持病の痔などは、相互にからみ合って、彼の生活力を奪ったらしい。

こうした病苦になやまされて、彼の自殺は、徐々に決心されたのだろう。

その上、二、三年来、彼は世俗的な苦労が絶えなかった。我々の中で、

一番高踏的で、世塵を避けようとする芥川に、一番世俗的な苦労がつきまとっ

ていったのは、何という皮肉だろう。~」

追悼文とはいえそうもない分ですが、友人らしく、評論家的な見方をしています。

その先、このプレートは与謝野晶子、鉄幹夫妻が明治44年(1911年)から4年間ここで

暮らしていたと記載があります。

与謝野晶子は情熱的な歌人でした、夫の鉄幹は彼女の歌集「みだれ髪」を世に

だし、一躍、晶子は有名になりました。

私もこの歌集での作品は記憶があります。

「やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君」

こんな歌もありました。

「みだれ髪を京の島田にかへし朝ふしてゐませの君ゆりおこす」

封建の世の江戸時代が終わってまもないころ、明治の女性歌人がこんな情熱的

な歌を表現できた事は驚きです、文明開化というのはこんな事なのでしょうね。

離婚してまで、晶子をめとった鉄幹の人を見る目はすばらしかったのでしょうが、

彼の作品はみるべきものはあまりありません。

この通りにあった駐日ローマ法王庁の大使館、かの地の国と同じく、小さな公邸

でした、それにしても今日は暑かった、あるいていても何度となくくらくらとしてしまいました。

きょうはこのへんで....