4月29日 久々に思い立ち浅草を歩いてみた。

今回はあまり行かない西浅草方面をまわってみました。

さすがに裏町通りには、こま下駄屋さんの看板もあり下町らしい。

隣の写真はたまたま通りがかった太鼓屋さん、文久元年(1861年)創業とかで4Fには有料ですが、世界の太鼓のコレクション

が展示されていて,なかなか楽しめました。

明治の創業のどぜうの飯田屋さん、そういえば父もよくどじょうをたべていたのを思いだします、よく煮ていなかったせいか骨の感触

のガリガリ感が記憶にのこっています。「どぜう」の由来は駒形どぜうの初代の主の発案だそうですが、読み方はどじょうだそうです。

右は合羽橋どおりへと続く裏通りの商店の置物、道具屋さんらしい人形です。

東本願寺の手前の善龍寺の境内にあった七福神、紅葉とよく似合っていたので....

右は善龍寺前の今にも崩落しそうなビル、できた頃は華やかなビルで風靡していたのでしょう、そんな感じの建物でした。

最近の浅草は、外国の観光客の多さと、人力車も増えました、最近は女性の俥夫さんもいますね、俥婦といったらいいのでしょうか....

右は六芸神を祭った祠、やっぱり浅草は粋ですね、よく見ると昔の芸人さんですね。

浅草も行くたびに変化しています、伝法院通りも変わりました、あの懐かしい古い衣装着やさんはもうほとんどありません。

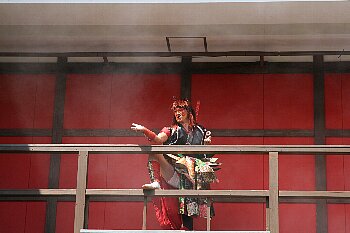

「はなやしき遊園地」の忍者ショーが通りに面した場所でパフォーマンスをしていました、この続きは場内で行うそうで入場券を買ってくだ

さいとの事でした。

右は、浅草寺前にあった石橋、いままで気がつきませんでしたが、現存する都内最古の石橋だそうで、1618年家康の三女、振姫の二人目

の夫、広島藩当主浅野長晟が寄進したそうです、振姫は、豊臣秀吉の命令で蒲生家に嫁ぎ、お家争いに巻き込まれ、父家康の命令

で36歳の折、浅野家に嫁ぎ、その翌年、高齢出産のせいで亡くなりました、戦国の大名家の女性は利用されるだけの存在だったのでしょうか....

浅草から水上バスにのり、ひさしぶりに浜離宮をおとずれました、江戸時代には立派な建物があったそうですが、今では建物は

震災や戦火でなくなり、見るほどのものは残っていません、右は残っている鴨場です。

花々も牡丹園にわずかとあとはあまり多くはありませんでした。

あと見れるものといえば、以前、建物があった事を示していた石垣、それと丁度300年前に徳川六代将軍、家宣が改修のおり植えた

松があります。

歴史をかんじる事ができるのは海に面した「将軍お上がり場」で、今もこのようにのこっています、将軍が訪れた時に船から乗降した場所

だそうです。

徳川最後の将軍、慶喜は慶応三年(1867年)10月14日、京都で大政奉還を布告し、翌明治元年1月3日に薩長軍との間で鳥羽伏見

の戦となりましたが、その3日後、敗戦色が濃厚となると、京都守護職ら数名と大阪城を逃れ、大阪湾に停泊中の軍艦「開陽丸」で江戸へ

と戻りました。

慶喜が脱出する事をしっていたのは、守護職松平容保の部下、神保修理ただ一人だけだったといいます、彼は大阪から逃げ帰った兵の

恨みを一身にうけ、やむなく容保は彼に切腹を命じたといいます、この時代は、時代を変えようという人々と時代を守ろうという人々の争い

のなか、死の理由を自分に言いきかせながら散っていく人も多かったことでしょう。

話がとんでしまいましたが、慶喜が江戸で上陸したのは浜御殿のこの場所です。

苔むして、散乱した、上がり場の台座がのこっています。