先日500メートルを超えたというニュース

先日500メートルを超えたというニュース12月19日、羽子板市の最終日になるので、浅草方面へぶらりとしてきました。

高くのびるスカイツリーも見てみたく、東武線の北千住で乗車し車窓の風景に見とれながら途中の業平橋で下車。

先日500メートルを超えたというニュース

先日500メートルを超えたというニュース

を聞いてつい進行状況が気になってしまったのかもしれない。

前日には、もう534メートルまでになって、武蔵の国にちなんだ

634メートルまでちょうど100メートル、やはりまじかでみると

高い!

完成まじかになると見物客も多く、記念写真は携帯が圧倒的!

12月28日からは東武鉄道で「東京スカイツリー 第2展望台

お目見え記念乗車券」 を発売するそうで、東武鉄道も

完成前から売り上げアップをねらっているようです。

以前、言問橋のふもとの営業所に勤めていた事があり下車駅は業平橋でした、優雅な駅名だな、そんなこと

をかんじていた記憶があります、業平橋の名は平安時代の貴族、六歌仙の一人、在原業平が古今和歌集で

この地を詠んだ事にちなんでつけた駅名ですが、スカイツリー完成時の2012年春には駅名は「とうきょう

スカイツリー」と改名するのが決まったらしく残された名前すらも消えてしまうのは限りなくさみしく感じます。

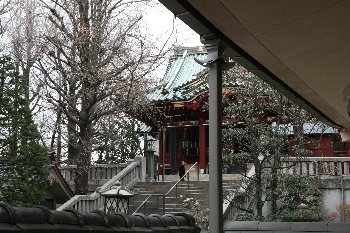

業平橋から東武線沿いに浅草方向に歩けば、言問橋のたもとに牛嶋神社があります、ここは初めての訪問です。

神社の左手にはさほど大きくはない墨田公園があり、この場所は江戸時代には水戸徳川家の下屋敷があったそうです。

上屋敷のほうは小石川後楽園として有名ですが下屋敷も公園には違いがありませんが、江戸の名残りはわずかな石碑

が残るだけで普通の公園です。

牛嶋神社ですが、神社名の由来は8世紀ごろ、この付近一帯の牛嶋という地名からきているそうで、

本所の総鎮守として後奈良天皇より「牛御前」と勅号をもらい、牛に縁があります。

境内にはいって右側にあるのが「撫で牛」、自分の体の悪いところを撫で、その手で牛の同じところを撫でると病気が

なおるそうです、さすがに頭から背中にかけては黒光りしています、御利益があったかどうかはわかりません。

当日、神社入り口では巫女さんが出迎えていましたが、スカイツリーとの新旧対比が絵になりました。

牛嶋神社から言問橋を渡るともう浅草、隅田川沿いに右に少し歩くと待乳山聖天(まつちやませいてん)があります。

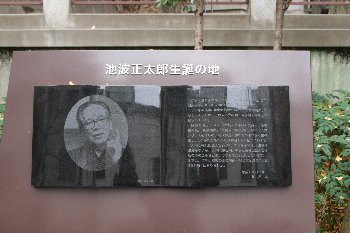

下の写真は聖天前の公園にあった碑です、池波正太郎の生誕の地とあります。

10年前になくなった池波正太郎ですが、残された小説は読んだことがありません、ただ映画、テレビでは「鬼平犯科帳」

「必殺仕掛け人」「剣客商売」が有名でしたね、ずっとテレビでは楽しんでいました....

待乳山聖天は歓喜天を祭っているそうで、階段には歓喜天の供物の大根が彫られています、境内の売店でも1本200円で販売して

いましたが、若い女性の人が買っていったのが印象的でした。

大根は体内の毒と煩悩を消す効果があるとして歓喜天の供物になっているそうです。

境内を取り囲む塀は築地塀と呼ばれ泥土を固めた塀ですが、ここの築地塀は江戸末期のものだそうです。

なんとなく味のある土塀で、瓦の1枚1枚の風合いが雰囲気をかもしだしています。

なんとなく味のある土塀で、瓦の1枚1枚の風合いが雰囲気をかもしだしています。

塀を背後にした地蔵の表情はよかったです。

本院の裏手には江戸時代の歌人「戸田茂睡」が1697年にうたった歌の

本院の裏手には江戸時代の歌人「戸田茂睡」が1697年にうたった歌の

歌碑があります。

「あはれとは 夕越えて行く 人も見よ まつちの山に 残すことの葉」

わずか10メートルほどの高台の待乳山ですが江戸時代にははるか

筑波山まで見渡せた風光明媚な場所であったようです。

又、この地の近く聖天横町で葛飾北斎が90歳でなくなっています。

嘉永2年(1849年)4月18日ですが、彼は生涯の大部分

を墨田区付近で過ごしています。

北斎の浮世絵はすさまじい迫力があり、いま見る人でもその

圧倒的な構図には驚かされるとおもいます。

私のお気に入りは冨獄三十六景の甲州石班澤で富士を背景に

鰍沢南方にあった禹之瀬と呼ばれる渓谷から投網する漁師の版画です。

投網の網の線と童子から断崖へとつずく漁場の崖場が三角形となり背後の富士の三角形と対比している構図は

見ているものをひきつけます、漁師の波立つ漁場への釣り姿と釣り具を繕う童子の動と静の対比も又、

なんともいえないものがあります。

話が長くなりましたが、浅草方面へと歩くと、途中、花川戸公園をとおります。

当日は「はきだおれ市」が開催されていて靴のバーゲンセールでにぎわっていました、そういえば浅草は昔から靴の問屋さんが多く、

学生時代は友人の両親がやっていた靴やさんの配達の手伝いで埼玉の越谷、千葉の柏まで配達に行った記憶があります、

新品の革靴の匂いがとてもなつかしい.....配達にでる前、.友人の母がお昼につくってくれたインスタントのチキンラーメンの味、

そんなことが花川戸の思い出です。

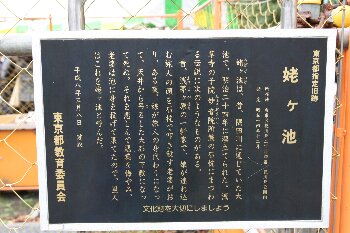

花川戸公園には、東京都旧跡の「姥が池」の跡地があります、以前は池があったようですが今は跡地だけですが、言い伝わる

「一つ家伝説」は鬼気せまる感があります、隅田川近くの浅茅ヶ原の一軒家に住む老婆と一人娘は行き交う旅人を泊め、石枕で寝ている

旅人の上に吊り上げておいた大石を落として殺害し、金品をうばっていました。ある日、気高い若者が泊まり、娘はその気高さに恥じ、

身代わりとなって命をおとしたそうです、娘の死にざまをみて老婆は近くの池に身を投じたという伝説です。

その池がこの姥ヶ池です、又、その石枕は浅草寺妙音院に残っているそうですが、伝説にはなぜか真実らしさがあります。

公園の先は東武伊勢崎線浅草駅です、駅周辺にはこんなノスタルジックな風景、建物がありました。

ずいぶん寄り道をし、夕方近くになってしましましたがやっと羽子板市にたどりつきました。

今年はあまり手締めが聞こえてこなく昨年より人出がすくないような気がしましたが、年末の風物誌としてはとても

楽しませてくれます。

大きくなった娘につい羽子板をかってしまいましたが、御利益があればいいのですが.......