NHKの大河ドラマで「江〜姫たちの戦国〜」がはじまっています、江は織田信長の妹の市と浅井長政との三女として生まれ

母の容姿をうけついだ美女だったようです。

江と徳川秀忠の娘が千姫で、千姫は7歳で豊臣秀頼の妻となり大阪城落城の時、19歳で城から逃れ20歳では本田忠刻の妻となり、

母と同様、戦国を生き抜いた女性でした、それがきっかけというわけでもないのですが、彼女の菩提寺が小石川にあることをしりおとずれました。

東京メトロ丸の内線の後楽園駅で下車し改札口の前の道路を左にそって春日通りの交差点から、300〜400メートル

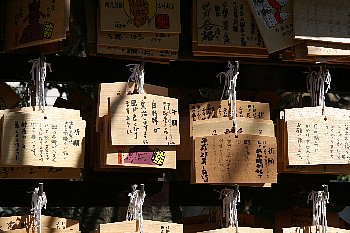

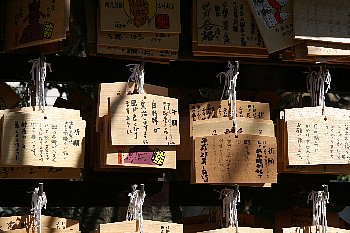

先のトの字交差点を左にはいったところに源覚寺があります、ここは別名「こんにゃくえんま」とよばれているそうで、

眼病の老婆がここの閻魔像においのりしたところ治癒し、そのお礼に好物のこんにゃくをお供えしたといわているそうです。

やはり、絵馬掛には目がよくなる願い事ばかりがかきこまれています、お供えはこんにゃくですが信仰は篤いようです。

ここを出て通りを左にまがり次の交差点を左に曲がれば善光寺です、善光寺といえば長野市のお寺を思いだしますが、

もとはこの坂の上にある伝通院の子院で、明治になり善光寺の分院となったそうです。

善光寺の石像、ありふれた石像でしたが素朴です、宝暦二年の刻印がありましたが1752年ですから徳川吉宗の時代です、

ずっと時代を見ていたのでしょう、幕末動乱、戦災と、これからもずっと雨、風にさらされてこの後の時代を何も感じることもなく

ただじっと見つめつずけていくだけなのでしょうか.....

この寺の先に澤蔵司稲荷(たくぞうず)があります。

伝通院の学寮で3年修行しただけで浄土宗の奥義を極めた僧の名前が澤蔵司といい、彼は江戸城の稲荷大明神で、

この山を守護すると宣したそうで、その故事にちなんだお稲荷様だそうです、境内裏には江戸名所図会で

「東裏崖下に狐棲の洞窟あり」と紹介されていた霊窟があります、江戸時代では狐がすんでいたのでしょうね。

かたわらにはユニークな石像がありました。

この先伝通院までは坂道がつづきます、この坂は善光寺坂といい道路の真ん中に椋の木があります、澤蔵司の霊が

宿っているとかいわれているそうですが、残されているにはそのためでしょうか。

ちょうどその木の向かい側に「幸田・青木」の表札の家があります、明治の文人、幸田露伴の住居で、今は孫の青木玉さんが

居住されているようです。

そこから40〜50メートル坂を上った先に伝通院があります。

伝通院は1415年(応永22年)無量山寿経寺として開山したそうで、室町時代ですね、その後1602年(慶長7年)

徳川家康の生母「於大の方」が京都伏見でなくなり、ここ無量山寿経を菩提寺として祀られたそうで、

於大の方の法名「伝通院殿蓉誉光岳智香大禅定尼」にちなんで以降伝通院と呼ばれているそうです。

境内は江戸からの三度にわたる大火災、昭和の空襲ですべてが消失し、その後再建されています、今も山門が建設中

で、立派な山門です。

境内に入り左側からまわっていくと墓地になります、最初に目につくのは於大の方の墓です、その右は千姫の墓。

ここは他にも徳川家に縁がある人々の墓がたくさんあり、300年にわたって一代権勢を築きあげた一族の証し

がここにはあります。

この墓地には徳川家以外にも有名人の墓があります。

左の墓は清川八郎の墓です、彼はここ伝通院で後の新撰組の前身だった幕府浪士隊を結成して上洛しましたが、

実は攘夷派であった事を表明し、幕府により江戸に呼び戻され、その後文久3年(1863年)麻布の上山藩邸での

酒席にまねかれ屋敷をでたあと暗殺されました、その酒席は彼を暗殺するための陰謀でした。

彼は当日、でがけに隣家の高橋泥舟宅を訪れ彼の妻に一首書き残したそうで、

「魁(さきがけて) また先かけん死出の山 まよひはせまし 皇(すめらぎ)の道」

よんだ句は彼のそのとおりの死出の旅でした。

右は佐藤春夫の墓です、彼の作品で心にのこっているのは「秋刀魚の歌」です。

「あはれ

秋風よ

情(こころ)あらば伝えてよ

ー 男ありて

今日の夕餉に ひとり さんまを食ひて 思いにふける と。

〜さんま、さんま、 さんま苦いか塩っぱいか。〜」

なぜか、さんま、さんまの繰り返しのフレーズが印象的でした、友人の作家、谷崎潤一郎の家を頻繁に訪ていたそうで、

潤一郎不在の時にかれの妻千代、千代の娘との3人で食卓をかこみ秋刀魚をたべた情景を歌ったのですが

想いを寄せていた千代とはその後、9年後に結ばれました。

長文の詩ですが、千代へのせつない想いがつたわってきます、是非一読をすすめます。

墓地の奥、小さい墓ですが、藤井紋太夫の墓があります。

墓地の奥、小さい墓ですが、藤井紋太夫の墓があります。

彼は水戸光圀に気に入られ小姓から大番頭にまで出世しました、光圀引退後

も次の藩主 綱條にも仕え大老にまでなりました。

しかし、なぜか元禄7年(1695年)小石川の水戸藩邸にて光圀により

直接、刺殺されました、原因は不明ですが、不始末があれば切腹

となるのが一般的でしたが、よほどの恨みをかってしまったのでしょうか...

墓はほんとに小さく、普通の人の墓よりなお小さく、墓地の片隅におじゃま

しているような感じです、水戸藩家老の墓とはおもえないほどでした。

ここの墓地には、好きだった「眠狂四朗」の作家柴田錬三郎の墓もあります、震災直後のためあちこち倒れていた墓

もありましたが、ゆっくりと時間をすごせました。

伝通寺近くにはかって、永井荷風が暮らし、随筆「伝通院」ではこうかきしるしています。

「〜寺院と称する大きな美術の製作は偉大な力を以てその所在の土地に動し

がたい或る特色を生ぜしめる。

巴里(パリー)にノオトル・ダアムがある。浅草(あさくさ)に観音堂(かんのんどう)がある。

それと同じように、私の生れた小石川をば(少くとも私の心だけには

あくまで小石川らしく思わせ他の町からこの一区域を差別させるものはあの伝通院(でんずういん)である。

滅びた江戸時代には芝の増上寺(ぞうじょうじ)、上野の寛永寺(かんえいじ)と相対して大江戸の

三霊山と仰がれたあの伝通院である。

伝通院の古刹(こさつ)は地勢から見ても小石川という高台の絶頂でありまた中心点であろう。

小石川の高台はその源を関口の滝に発する江戸川に南側の麓を洗わせ、

水道端(すいどうばた)から登る幾筋の急な坂によって次第次第に伝通院の方へと高くなっている。

東の方は本郷(ほんごう)と相対して富坂(とみざか)をひかえ、北は氷川(ひかわ)の

森を望んで極楽水(ごくらくみず)へと下(くだ)って行き、西は丘陵の延長が鐘の音(ね)で名高い

目白台(めじろだい)から、『忠臣蔵』で知らぬものはない高田(たかた)の馬場(ばば)へと続いている。

この地勢と同じように、私の幼い時の幸福なる記憶もこの伝通院の古刹を中心として、

常にその周囲を離れぬのである。

諸君は私が伝通院の焼失を聞いていかなる絶望に沈められたかを想像せらるるであろう。

外国から帰って来てまだ間もない頃の事確か十一月の曇った寒い日であった。

ふと小石川の事を思出して、午後(ひるすぎ)に一人幾年間見なかった伝通院を尋(たずね)た事があった。

近所の町は見違えるほど変っていたが古寺(ふるでら)の境内(けいだい)ばかりは昔のままに残されていた。

私は所定めず切貼(きりばり)した本堂の古障子(ふるしょうじ)が欄干(らんかん)の腐った廊下に添うて、

凡そ幾十枚と知れず淋しげに立連(たちつらな)った有様を今もってありありと眼に浮べる。

何という不思議な縁であろう、本堂はその日の夜、私が追憶の散歩から帰ってつかれて眠った

夢の中(うち)に、すっかり灰になってしまったのだ。

芝の増上寺の焼けたのもやはりその頃の事だと私は記憶している。

半年(はんとし)ほど過ぎてから、あるいは一年ほど過ぎていたかも知れぬ。

私はその頃日記をつけていなかったので確な事は覚えていない。或日再び小石川を散歩した。

雨気(あまけ)を含んで重苦しい夕風が焼跡の石の間に生えた雑草の葉を吹きひるがえしているのを見た。

何しろあれだけ大きな建物がなくなってしまった事とて境内は荒野(あれの)のように広々として重苦しい夕風は

真実無常を誘う風の如く処(ところ)を得顔(えがお)に勢づいて吹き廻っているように思われた。

今までは本堂に遮(さえぎ)られて見えなかった裏手の墳墓が黒焦げになったまま立っている杉の枯木の間から

一目に見通される。

家康公(いえやすこう)の母君の墓もあれば、何とやらいう名高い上人(しょうにん)の墓もある……と小さい時

私は年寄から幾度となく語り聞かされた……

それらの名高い尊い墳墓も今は荒れるがままに荒れ果て、土塀の崩れた土から生えた灌木や

芒(すすき)の茂りまたは倒れた石の門に這いまつわる野蔦(のづた)の葉が無常を誘う夕風にそよぎつつ

折々軽い響を立てるのが何ともいえぬほど物寂しく聞きなされた。

伝説によれば水戸黄門(みとこうもん)が犬を斬ったという寺の門だけは、幸にして火災を逃れたが、

遠く後方に立つ本堂の背景がなくなってしまったので、美しく彎曲した彫刻の多いその屋根ばかりが、

独りしょんぼりと曇った空の下に取り残されて立つ有様かえって殉死(じゅんし)の運命に遇わなかった

のを憾(うら)み悲しむように見られた。門の前には竹矢来(たけやらい)が立てられて、

本堂再建(さいこん)の寄附金を書連(かきつら)ねた生々しい木札が並べられてあった。

本堂は間もなく寄附金によって、基督(キリスト)新教の会堂の如く半分西洋風に新築されるという話

……ああ何たる進歩であろう。

私は記憶している。まだ六ツか七ツの時分、芝の増上寺から移ってこの伝通院の住職になった老僧が、

紫の紐をつけた長柄(ながえ)の駕籠(かご)に乗り、随喜の涙に咽(むせ)ぶ群集の善男善女(ぜんなんぜんにょ)

と幾多の僧侶の行列に送られて、あの門の下を潜(くぐ)って行った目覚しい光景に接した事があった。

今やD(デモクラシイ)と Positivisme(ポジチビズム)の時勢は日一日に最後の美しい歴史的色彩を抹殺して、

時代に後(おく)れた詩人の夢を覚さねば止むまいとしている。」

と書いています、そんな在りし日の伝通院もあったのでしょう・・・長文を引用してしまいました。

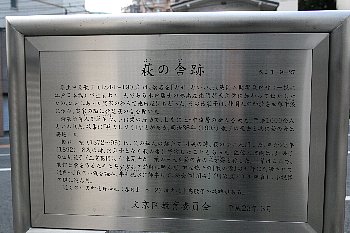

伝通院をでて飯田橋駅へ向かう途中 萩之舍跡

伝通院をでて飯田橋駅へ向かう途中 萩之舍跡

があります、ここは樋口一葉が14歳の時、和歌

をまなばせるために父が入学させた「萩の舍」

です、一葉の苦学の場所、後の大作の文体も

ここでつちかったとおもいます。半井桃水との

間を揶揄され、失意の時代をすごしました。

明治25年6月22日桃水のもとを訪れた一葉は

こう言って彼と別れました。

「我身だに清からば、世の聞えはゞかるべきにも非ずと おもへど、誰は置きて、師の手前是によりてうとまれな

どせられなば 、一生のかきん(瑕瑾)に成べき」

「我、君のもとに参り通ふ限りは人の口ふさぐこと難かるべし。

依りて今しばしのほどは御目にもかゝらじ、御声も聞じとぞおもふ。其こと申さんとて也」

短いことば言葉の中にせつない心情が表現されています、彼女は4年後の24歳で他界するまで、この後有名な作品を発表して

行くことになります。

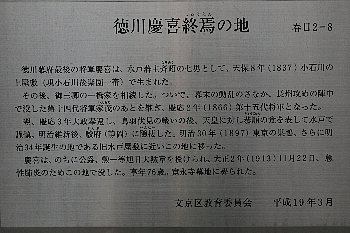

ここから安藤坂方向へ下り、途中を右に曲がり金富小学校を右折すると 徳川慶喜終焉の地があります。

江戸時代の最後の征夷大将軍として江戸を明け渡し、その後は悠々自適の趣味に生きたそうですが....

文京区には家康の生母の墓からはじまり最後の将軍のゆかりの地まであり、江戸の時代を感じ取る事ができました。