先日、ドキュメンタリー映画「兼子」を見た。

兼子は大正時代の民芸運動家の柳宗悦の妻でしたが、多分、日本で最初のアルト歌手とおもいます。

長唄の師匠を母にもち、その才能は引き継がれたものなのでしょう、80歳台での歌声ですらすばらしいものがあります。

時代は大正デモクラシーの頃、日本が国際的に大きくなろうとする時、民主主義の魁の運動が民芸運動でした。

アルト歌手である彼女の夫は文学雑誌「白樺」を志賀直哉、武者小路実篤、達と創刊した人

であるが、妻、兼子は歌手活動をとおして金銭的に支えていたそうです。

常磐線我孫子駅をおり、手賀沼方面へ坂をくだり、突き当たりを左折し、駅へ戻るような感じで坂道を上りきると左側に柳邸宅跡がある。

天神坂と呼ばれるその坂は少し傾斜の強い坂ではあるがおちついたたたずまいの中にあり、あるきやすい道は心を大正時代へと引き込ませる坂でした。

夫、宗悦が1961年72歳で死後、兼子は1984年92歳で逝去するまでの間、音楽という芸術をつずけていた、「芸術は心である....」という言葉がのこっている。

柳邸の向かいに嘉納治五郎の別荘跡があります、柔道の創始者としかしりませんでしたが、甥が柳宗悦だったとの事。

嘉納治五郎の言葉で有名なのは「人に勝つより自分に勝て」でした、東大卒で武芸の道を究めた人でしたが、九州で旧制第五高等学校の

校長を務めていたとき、小泉八雲を教師として招いたという。八雲は嘉納の柔道観を欧米に紹介し、柔道がひろがるきっかけとなったそうです。

明治から大正へと日本は大きく変化していきました、開国から一挙に時代の波がおしよせ昭和へと進んでいった、その時の人々は

今の時代をどう感じるのだろうか.....

左の写真はさらに先へ進んだあたりにあった杉村楚人の住居跡、楚人はあまり人に知られていませんが、朝日新聞の顧問だったそうで、当時、

社の校正係だった石川啄木の才能をいち早く認めたほどの人でした。

又、アサヒグラフの創刊や朝日花壇も彼の業績だそうです。1945年で他界しましたが、彼の著作のなかでは独特な新聞学を提起しています、当時新聞の広告費が

制作費の大半であることを憂慮し、購読費の値上げを提案した、読者にとっては安いほうがよいが、広告主の意向に左右されることを危惧したそうです。

又、「〜新聞紙の任務が単なる’報道’であるか、または’指導’であるかは長い間の話題であるが、今日では報道をも指導をも超越した’奉仕’が新聞本来の

任務でなければならない〜」と記載しているそうです。

今はどうなっているのでしょうか....

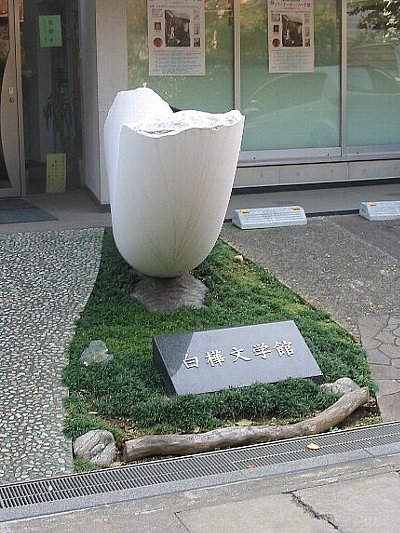

右の写真は、坂を下り左折するとすぐ右手にある白樺文学館。ここは、館名のとおり、白樺派を中心とした作品の展示が多くありました。

志賀直哉の原稿、バーナードリーチの作品、好きな竹久夢路の版画もありました、地下のホールでは「兼子」の歌声がきけます。

志賀直哉が小林多喜二の母へ書いた手紙がありました、警察の拷問で獄死した彼の母への追悼の書面でした、これも大正ロマンの陰の一面かな...

白樺文学館の先の公園の中に志賀直哉邸の跡があります、当時の書斎を復元したそうで、柳の勧めで我孫子に8年ほど居住しこの地で

「暗夜行路」「和解」などの作品をてがけたそうで、当時はこの公園付近まで手賀沼があったそうです。

右の写真は旧村川別荘、大正10年に我孫子本陣の離れをこの地に移築し、さらに昭和3年に新館を建設し、これがその新館。

中の床はモザイクで張り詰められ、窓ガラスは多分、波ガラスでしょうか、当時ではかなりモダンだったのでしょうね。

村川氏は東京帝大の文学部教授だったそうで、嘉納治五郎のいた第五高等学校に在学していたという、これも我孫子での生活と関係があるのでしょうか。

手賀沼湖畔傍にあったバーナードリーチの碑、我孫子在住の時、柳の邸宅内に窯をもち作陶していたとのこと。

碑には、巡礼者の姿と英文の言葉がきざまれている、和文は勝手に訳させてもらえばこんな感じでしょうか、

「かって、東洋と西洋の融合を夢みつずけてきた、

はるか遠く時の広間より、おさな子のような声を聞いた、

それは、どのくらいの長さ、どのくらいの時なのかと…. 」

碑には和文訳もありますがもちろんそちらのほうがいいのですが、訪問して確認してみてはいかがでしょう。

日本一汚いといわれた手賀沼、浄化が進み日本で二番目になった、大正の頃は鰻がとれたそうです、残照の手賀沼

はその汚れを表にあらわさずただただ美しい沼でした。